「もし自分たちが先に亡くなったら、障害のあるわが子はどうやって生きていくのだろう?」

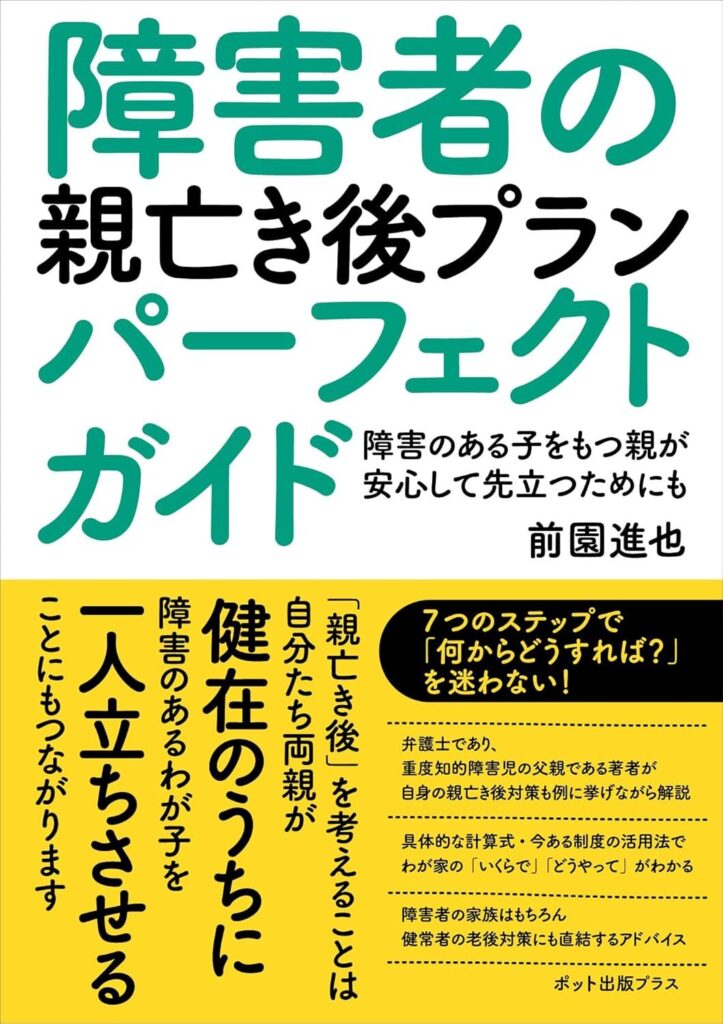

多くの親が抱えるその不安に、具体的な答えを示してくれるのが『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』です。著者は弁護士であり、重度知的障害を持つ子の父でもあります。だからこそ、本書には法律や制度の知識だけでなく、親としてのリアルな視点が詰まっています。

年金・手当・税制の活用から、生活資金の計算、財産の残し方、信託・後見制度の利用方法、死後の手続きまで——複雑な制度を「7つのステップ」でやさしく解説。

自宅でできる計算シートも掲載されており、「いくら必要か」「どう準備するか」が手に取るようにわかります。

合わせて読みたい記事

-

-

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】

障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...

続きを見る

書籍『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』の書評

障害のある子どもを持つ家庭にとって、「親亡き後」は最大の不安要素のひとつです。本書では、その不安を「見える化」し、現実的にどう備え、どう支えていくかを具体的に解き明かしています。

このセクションでは、本書の価値をより深く理解するために、以下の4つのポイントから解説を進めます。

- 著者の背景と専門性

- 書かれている内容の全体像

- 読者を導く明確なねらい

- 多くの人に選ばれている理由

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:前園進也のプロフィール

前園進也(まえぞの・しんや)氏は、1978年生まれの弁護士であり、東京都で「サニープレイス法律事務所」の代表を務めています。彼のキャリアは一風変わっており、高校を中退後、通信制大学を経て法科大学院に進学し、司法試験に合格。法律の専門家となるまで、非典型的なルートを歩んできました。

彼が注目を集めている最大の理由は、自身が重度知的障害のあるお子さんの父親であるという事実です。法律家としての知識と、親としての当事者経験の両方を併せ持つ希少な存在であり、制度の運用面・現場感覚の両方に精通しています。

また、YouTubeチャンネルや講演活動、ブログなどで積極的に情報発信を行い、障害福祉や高齢者支援に関する法律や制度を、一般の人にもわかりやすく伝えています。とりわけ「障害者の親亡き後」問題については、実生活を交えた解説が多くの共感を呼び、全国の自治体や支援団体から講演依頼が寄せられるほどです。

本書の要約

この書籍は、障害のある子どもを持つ親が直面する「親亡き後」の問題に対して、何から備えればよいのか、どう行動を始めればいいのかを具体的かつ体系的に導いてくれる一冊です。著者である前園進也さんは、重度知的障害のあるお子さんの父親であり、同時に法律の専門家である弁護士でもあります。彼自身が子どもの将来について強い不安を抱き、制度や仕組みを一から調べ、検討し、備えた経験をもとに、本書は構成されています。

内容は7つのステップに分かれており、障害のある子どもがどんな収入を得られるのか、どれくらいの生活費が必要になるのかといった基礎からスタートします。そのうえで、将来的に必要な金額の計算方法や、資金の蓄え方、残し方、さらには遺言や信託などの法律的手段による支援策、後見人制度の使い方までを、順を追って丁寧に説明しています。

特に特徴的なのは、単に制度を解説するだけでなく、著者自身の家庭の事例を豊富に取り入れている点です。読者は、理論を学びながら「自分の家ではどうだろう」と具体的に想像することができます。また、巻末には家庭ごとの試算に役立つ計算シートも用意されており、実際にプランを立てる助けとなる構成になっています。

「何をすればよいのかわからない」という不安は、「何を知って、どう動けばいいか」を知ることで変わります。

本書はその第一歩を明確に示してくれる道標です。

本書の目的

この本の中心的な目的は、「障害のある子が、親が亡くなったあとも経済的・生活的に自立して生きていける仕組みを構築する」ことです。それは単なる経済的支援にとどまらず、親の安心、そして子どもの尊厳ある人生を守ることに直結しています。

障害者の親たちに共通する強い不安、「自分がいなくなったあと、子どもはどうやって生きていけるのか?」という問いに対して、著者は法制度や支援の知識だけでなく、自身の体験からくる現実的な解決策を提示します。親ができることは何か、今から何をすべきかを、ステップ形式でわかりやすく整理しているため、計画を立てる際の指針となります。

加えて、親自身も人生を楽しむ権利があるという視点も本書の大きなテーマです。著者は、親がいつまでも「障害者の親」でい続けなければならないという思い込みを手放し、自分の人生を再構築することもまた、子の自立を支える一環であると説いています。このメッセージが、多くの読者にとっての心の支えにもなっています。

「備え」は不安を取り除くだけでなく、未来を描く手段でもあります。

親も子も、希望を持って歩むための一冊です。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者に支持されている最大の理由は、「制度の本質をやさしい言葉で、生活に即した形で伝えている」という点に尽きます。障害者福祉や相続、信託、後見制度といったテーマは、一見するととても難解で、どこから手をつければよいのか分からなくなりがちです。けれども本書では、そうした複雑な制度を、図や事例を用いて解きほぐし、家庭レベルで理解しやすい形に翻訳しています。

また、著者が実際に障害のある子を育てている親だからこそ、読み手の気持ちに寄り添った言葉選びが随所に見られます。「親亡き後」の不安を煽るのではなく、「今ならまだできることがある」と前向きに促す姿勢が、読む人の心を静かに後押ししてくれます。

さらに、各章には「深掘りコラム」が設けられており、一般的な内容に加えて、読者の関心や状況に応じた掘り下げも可能です。例えば、「転院時にカルテをコピーしておく理由」や「障害基礎年金の所得制限の回避策」など、現場で本当に役立つ情報が盛り込まれているのは、著者自身が法実務に通じているからこその配慮です。

読後は「制度を知った」という感想では終わらず、「わが家のプランを立て始めたい」と自然に行動に移れる読者が多いのも、この本の完成度の高さを物語っています。

複雑な制度を、生活の中の「選択肢」として見せてくれる。それがこの本の真の強みです。

本の内容(目次)

書籍『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』は、障害のある子どもを持つ親が「親亡き後」に備えるための具体的な手順を7つのステップで解説しています。

以下に、各ステップの概要を紹介します。

- ステップ1:障害者の収入には何があるのか

- ステップ2:障害者の支出には何があるのか

- ステップ3:親亡き後に残す金額の算出

- ステップ4:親亡き後の資金をどう貯めるか

- ステップ5:親亡き後の資金をどう残すか

- ステップ6:親亡き後の財産をどう管理するか

- ステップ7:親亡き後の相談先とステップの実行

それぞれの段階で、どのような情報を得て、何を考え、どのように備えるべきかが順序立てて説明されています。

以下では各ステップの要点を詳しく紹介します。

ステップ1 障害者の収入には何があるのか

まず確認すべきは、障害を持つ本人にどのような収入源があるのかという点です。本書では、主に3つの柱で構成されています。それは「年金」「就労収入」「手当・生活保護」です。

最も基本的な制度は「障害基礎年金」です。これは国民年金から支給されるもので、原則として20歳前に障害が固定された場合には、保険料の納付状況にかかわらず受給資格があります。ただし、診断書の記載内容によって等級が左右されるため、医師の書き方には細心の注意が必要です。等級は1級・2級に分かれ、支給額が異なります。

次に「就労による収入」では、障害者雇用や福祉的就労があります。一般企業における障害者雇用は、最低賃金以上である一方、定着率や業務内容に課題もあります。福祉的就労(就労継続支援B型など)は、訓練と社会参加を重視した仕組みですが、工賃は低く、生活を支えるには不十分な場合が多いです。

「手当」には、重度障害者を対象とした特別障害者手当や、在宅重度障害者手当があります。これに加えて、最低限の生活を守るための最後のセーフティネットである「生活保護」も、条件を満たせば利用可能です。ただし、生活保護は他の収入がある場合に減額されるため、制度の相互作用には注意が必要です。また「親の収入があると生活保護は受けられない」という誤解もありますが、実際には本人単位での審査が基本となります。

ステップ2 障害者の支出には何があるのか

収入と並んで考えるべきは、日常生活で必要となる支出です。支出は障害の程度や生活形態によって大きく変わります。本書では、施設での生活、グループホーム、一人暮らしなど複数のパターンが検討されています。

施設に入所する場合は、家賃・食費・光熱費・日用品費の他に「寄付金」などの名目で別途費用がかかることもあります。また、「法定代理受領方式」を利用することで自己負担額が軽減される反面、自己管理の自由度が制限されるケースもあります。

グループホームでは、支援の内容によって月額費用が変動します。障害支援区分が高い場合、必要な支援の度合いも強くなり、月数万円の報酬を支払うことになります。一人暮らしの場合は、通常の生活費のほか、居宅介護や移動支援といった外部サービスの利用費も考慮する必要があります。

そのほか、医療費、通信費、交通費、趣味や交際費、そして成年後見人への報酬なども継続的な支出項目です。医療費は重度障害者医療費助成などで軽減されることもありますが、全額が免除されるわけではありません。

支出の想定では、「現実的な生活像」を思い描くことが、正確な試算につながります。

夢のような理想像ではなく、制度の枠内で実現可能な暮らし方を設計しましょう。

ステップ3 親亡き後に残す金額の算出

収入と支出が把握できたら、次に行うべきは「いくら残すべきか」の計算です。このステップでは、子どもが自立して生きていくために必要な金額を試算していきます。

まず、子どもの収入がいくら見込めるのかを整理します。障害基礎年金、就労による収入、手当の3つを合算して算出します。生活保護は原則として親からの支援がないことが前提になるため、ここでは対象外とされています。

次に、子どもが将来どのような生活を送るかを想定し、毎月の支出額を予測します。施設か自宅か、グループホームか、一人暮らしかによって大きく変わるため、住まいの形態と生活水準を組み合わせて支出を計算します。

その後、親が亡くなる時期と子どもが亡くなるまでの年数、つまり「親亡き後の期間」を求めます。これは親と子の平均寿命から導かれますが、知的障害や精神障害を持つ人の寿命は統計に表れにくいため、専門家の意見や実態に基づいた柔軟な推計が必要です。

こうした手順を踏まえて導かれる「必要資金額」が、いわば親として準備すべき“目標金額”になります。計算が難しいと感じる場合は、本書に掲載されている「4つのサンプルパターン」や著者自身の事例が大きな参考になります。

必要金額を「見える化」することは、漠然とした不安を「具体的な課題」へと転換する第一歩です。

数字で現実を捉えることで、行動計画も立てやすくなります。

ステップ4 親亡き後の資金をどう貯めるか

必要な金額が分かったら、次は「それをどう貯めるか」を考える段階です。支出を抑える・収入を増やすという2つのアプローチを柱に、本書では様々な制度活用法が紹介されています。

まずは節税です。税金は「所得控除」によって負担を軽くすることができます。障害者控除、人的控除、小規模企業共済等掛金控除など、活用できる控除制度は多岐にわたります。これらを最大限に活用すれば、所得税や住民税の軽減につながり、その分を貯蓄に回すことが可能になります。

収入面では、特別児童扶養手当などの受給を検討します。この制度には所得制限があるため、確定拠出年金などを活用し、収入を圧縮する工夫が必要になる場合もあります。また、制度の申請に関しても、必要書類や提出手続きの詳細が解説されており、申請のハードルを下げる構成になっています。

税と手当の制度は複雑に絡み合っていますが、本書は「所得と収入の違い」といった基礎的な解説からスタートしているため、初心者でも理解が進みやすくなっています。

税制や手当は「知らなければ損をする」制度の代表格です。

難しそうでも一度仕組みを理解すれば、意外と活用しやすい制度も多いのです。

ステップ5 親亡き後の資金をどう残すか

資金を貯めるだけでなく、それを「どのように残すか」は非常に重要なステップです。本書では、5つの方法が取り上げられており、それぞれの選択肢には明確な特徴と留意点があります。

まず「遺言」は最も基本的な手段です。文書で相続の分配を指定できるため、自分の意思を法的に残す手段として広く使われます。ただし、毎月一定額ずつ渡すような仕組みは難しいため、他の手段との組み合わせが必要です。遺言執行者の指定も重要で、確実に実行される体制を整えることが求められます。

「信託」は柔軟性が高く、家庭ごとの事情に合わせて設計可能です。たとえば、毎月10万円を子どもに渡し、管理は信頼できる第三者が担うといった契約ができます。受託者を誰にするか、監督機関をどう設定するかが成功のカギになります。

「贈与」は生前に財産を渡す方法ですが、障害のある本人が契約行為を行えるかどうかが問題になります。また、贈与によって障害者の資産が増えると、生活保護や他の支援制度に影響を与えることもあるため、制度との整合性を考慮した計画が不可欠です。

「生命保険」は、死亡時に一括または分割で資金を残せる手段です。非課税枠が活用できることや、遺産に含まれない点がメリットですが、受取人が手続きをできるかが課題です。障害者自身に手続き能力がない場合は、第三者の介入が必要になります。

「障害者扶養共済制度」は、地方自治体が提供する公的制度で、月額の掛金によって、親の死後に年金形式で給付されます。非課税であり、生活保護の収入としても扱われないため、最も制度的な安定感がある方法の一つです。ただし、掛け捨てであり、掛金総額よりも受給額が下回るリスクや、今後の制度改変リスクも指摘されています。

ステップ6 親亡き後の財産をどう管理するか

資金を残すだけでは十分とはいえません。本人に判断能力がない場合や、適切な支援者が周囲にいない場合、資産があっても正しく使われなければ生活が維持できません。そこで登場するのが「財産管理の仕組み」です。

まず日常生活自立支援事業は、地域の社会福祉協議会などが中心となって行う支援制度で、日常的なお金の出し入れをサポートします。一方で、法的な効力がある制度としては成年後見制度があります。これは家庭裁判所によって選任される後見人が、財産管理や身上監護(医療・住まいの契約など)を行う仕組みです。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、前者は本人の判断能力が失われた後に始まる制度、後者は元気なうちにあらかじめ契約しておく制度です。また、法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の能力に応じて適用が分かれます。制度には費用がかかり、報酬も毎月発生するため、金銭的な負担についても十分検討が必要です。

信託との違いや、自立支援事業とのすみ分け、監督人の有無といった細かい制度設計についても本書では詳細に説明されています。著者自身のケースも取り上げられ、どの制度をどう選んだのか、その理由とともに具体的に示されているため、読者が自分の状況と照らし合わせて検討しやすくなっています。

ステップ7 親亡き後の相談先とステップの実行

最後のステップでは、ここまでの準備を「誰に相談し、どう実行に移すか」が扱われます。制度やお金の問題は、家庭だけで抱え込むには限界があります。そのため、適切な専門家の力を借りながら実行していくことが強調されています。

相談先としては、障害福祉の分野では社会福祉士や精神保健福祉士、心理士などの福祉系専門職が挙げられ、基幹相談支援センターなどの地域資源も紹介されています。法的支援では、弁護士や司法書士、行政書士のほか、家庭裁判所、法テラスといった公的機関の利用も提案されています。

本書の終盤では、これまでの6ステップを著者自身がどのように実行したかを一つひとつ紹介しています。収入や支出の見積もり、遺言の作成、扶養共済の加入、成年後見制度の検討など、実例としての重みがあり、読者が行動に移すきっかけにもなります。

終章 障害のある子どもの自立に向けて

最後の章では、「親亡き後」に限らず、「親が健在なうちに子どもが自立できるようにすること」が最終目標として位置づけられています。単にお金や制度の問題だけでなく、住まいや就労といった生活基盤をどう作るかという観点が加わります。

就労面では、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)といった福祉サービスの特徴が解説され、どのようなステップで社会との接点を築いていくかが整理されています。さらに、就労定着支援のように、働き始めた後の継続支援の仕組みも取り上げられています。

住まいに関しては、障害者支援施設やグループホーム、公営住宅、UR賃貸住宅、一般賃貸などの選択肢が提示され、それぞれのメリット・デメリットが丁寧に説明されています。部屋探しや契約の支援制度(住宅入居等支援事業、住宅セーフティーネット制度)も含めて、現実的な選択ができるよう構成されています。

また、死後の事務(親も子も)についての備えにも言及があります。人が亡くなった後には様々な手続きがあり、それを担ってくれる人がいない場合は、「死後事務委任契約」という制度を使うことで対処可能です。どんな場面で必要になるのか、契約内容の例も紹介されています。

対象読者

本書『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』は、さまざまな立場から「親亡き後」の問題に向き合う人々にとって有益な情報を提供します。

想定される読者層には、以下のような方々が含まれます。

- 障害のある子どもを持つ親御さん

- 将来の生活設計を考える障害者本人

- 障害者支援に関わる福祉・医療関係者

- 障害者の兄弟姉妹や親族

- 障害者の法的支援に関心のある法律専門家

それぞれの立場からどのように本書を活用できるかを、以下に詳しく紹介します。

障害のある子どもを持つ親御さん

本書の最も中心的な読者層は、障害のある子どもを持つ親御さんです。特に、重度の知的障害や発達障害を抱える子どもを育てる家庭では、「親亡き後」という言葉が、日々の暮らしの中で常に頭の片隅にある深刻なテーマとなります。子どもが将来どう生きていけるのか、どのくらいの費用がかかるのか、何を準備しておけばいいのか。そうした悩みに対して、本書は極めて実践的かつ具体的な手引きを提供してくれます。

たとえば、障害基礎年金の仕組みや支給額、申請のために必要な医師の診断書の取得方法、支援施設やグループホームにかかる費用の算出方法など、すべてが当事者目線で丁寧に解説されています。また、成年後見制度や信託など、親が子どものために使える制度についても、それぞれのメリットと注意点を比較しながら紹介されています。

さらに、著者自身が弁護士でありながら、重度知的障害の子を育てる父親でもあるため、法的な専門知識だけでなく、親としての不安や葛藤がリアルに反映されており、読者の心に深く共感を与えてくれます。

将来の生活設計を考える障害者本人

本書は、ある程度自分の意思を持ち、将来を考え始めた障害者本人にとっても、重要な指針となります。障害者自身が自立を目指すにあたって、自分にどのような制度や支援が利用できるのかを知ることは、非常に大切なステップです。

例えば、障害者雇用や福祉的就労における収入の目安、グループホームの生活費、医療費・通信費といった生活コストの見積もりが掲載されていることで、「自分の生活にはいくらかかるのか」という視点を持つことができます。

制度の説明についても、難解な専門用語を避け、やさしい言葉でかみ砕かれており、図解や事例を活用して視覚的にも理解しやすい構成となっています。自分の生活に必要なお金の出入りを「見える化」することは、自己決定力の向上にもつながります。

障害者支援に関わる福祉・医療関係者

障害者支援の現場にいる福祉職員や医療従事者にとっても、本書は非常に参考になる実務書です。親や本人から「うちの子の将来が心配です」「私が死んだ後の支援体制が不安で」といった相談を受けたとき、福祉の知識だけでは対応が難しい法的な部分にまで踏み込んで、わかりやすく説明できる力が求められます。

本書では、収入や支出の具体的な計算方法、相続や遺言、信託、扶養共済など、支援職では扱いづらいテーマに対しても、親の視点に立った解説がなされています。そのため、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカーが、利用者や家族への支援をより実践的に行うためのツールとしても有効です。

また、ステップごとに整理されている構成も、支援計画を立てるうえで使いやすく、他職種との連携にも役立ちます。行政手続きや医療制度と連動させながら、長期的な生活設計を支える視点が身につく一冊です。

障害者の兄弟姉妹や親族

障害のある方の兄弟姉妹やその他の親族にとって、「将来、自分にどんな責任や役割が回ってくるのか」は、想像以上に切実な問題です。実際、親が高齢になったり亡くなったりした後、法的な後見人や財産管理の役割を担うことになるのは、兄弟姉妹や親族であることが多くあります。

本書では、そうした立場の人たちが知っておくべき制度やお金のこと、心構えまでを丁寧に取り上げています。例えば、相続における遺留分や遺言の考え方、信託の仕組み、後見制度の種類とその違いなど、一般には知られていない内容も、わかりやすい言葉で解説されています。

さらに、「自分が支えることになるのでは」と不安を感じている人にとって、制度的に何が求められるのか、どこまで支援が可能なのかが明確になることで、心理的な負担が軽くなる効果もあります。

障害者の法的支援に関心のある法律専門家

本書は、障害者に関する法的サポートに携わる弁護士、司法書士、行政書士といった法律専門家にとっても有益な実務書です。著者自身が現役の弁護士であり、なおかつ障害児の親としての立場から書いているため、単なる制度解説ではなく「制度と現場の間にあるギャップ」についても具体的に記されています。

信託契約の設計、遺言の具体的書き方、成年後見制度の運用面での問題点、扶養共済制度の活用など、専門家が相談を受けた際に必要な情報が網羅されています。また、巻末には実際の金額シミュレーションシートも用意されており、依頼者と一緒に計画を立てる場面で非常に重宝します。

さらに、法制度の運用だけでなく、障害のある本人と家族の心理的背景にまで踏み込んでいるため、依頼者との信頼関係を築く際の理解力を深めることができます。

本の感想・レビュー

一歩目が見つかった

私の娘は重度の知的障害があり、今まで「親亡き後」の準備について、頭の片隅では分かっているつもりでした。でも、具体的に何をどうすれば良いのかまでは、まったく整理できていませんでした。漠然とした不安ばかりが募って、気がつけば年月が過ぎていたのです。

そんなときに本書に出会い、「まずは収入と支出を把握する」「次に残す金額を計算する」といった明確なステップが提示されていて、ようやく霧が晴れるような感覚になりました。今の自分が何を知らないのかが分かり、知識が整理されると同時に、現実的な行動に移れる力が湧いてきました。この本がくれたのは、安心感だけでなく、自信でもあったのだと思います。

数字で安心できた

私は数字に強いほうではなく、制度の説明をされても、いまいちどれくらいの費用がかかるのか、全体でいくら備えれば良いのかがピンと来ませんでした。ネットで調べても断片的な情報ばかりで、「結局、うちの子の場合はどうなんだろう?」という疑問がずっとありました。

でもこの本では、障害者の収入・支出をどうやって予測するか、親が亡くなったあとどれくらいの期間を想定して備えれば良いかなど、計算の仕方そのものが具体的に書かれていました。実際に家計簿を開きながら自分で試算してみることで、「想定できることは備えられる」という安心感を得られたのです。

金額が見えると、ただの不安が計画に変わります。不安がなくなったわけではないけれど、「やるべきことが分かるだけで、ここまで心が落ち着くのか」と思いました。

福祉現場でも使える

私は地域の福祉事務所で相談員として働いています。日々、障害のある子を持つ親御さんやご本人から多種多様な相談を受けていますが、「親が亡くなったあとのことを考えたい」という相談には、現場でも正直戸惑うことが少なくありませんでした。制度が複雑なうえに、家庭ごとの事情も異なるため、一般的な説明だけでは不十分になりがちです。

この本には、実際の制度名や利用条件、申請手続きの注意点が具体的に書かれており、相談現場での説明にそのまま活用できる内容が詰まっています。著者が弁護士であると同時に、障害児の父親であるという視点が、理屈だけではない「生きた知識」として伝わってくるのです。

コラムには、特に専門家でなければ気づきにくい制度の盲点や、申請時の実務的な注意点も整理されており、支援職の教材としても非常に有用だと感じました。福祉従事者こそ、一読すべき実践書だと思います。

夫婦で話し合うきっかけに

私たち夫婦は、障害のある息子の将来について何度も話題にしてきましたが、どこか現実味を持てないまま、話がうやむやになってしまっていました。私自身は心配していたつもりでも、どこかで「そのときになったら考えればいい」と、具体的な行動を避けていたのだと思います。

そんな中で読んだ本書は、まさに現実と向き合わせてくれる内容でした。とくに著者自身の体験談が、夫にとっては強く響いたようで、「これは他人事じゃない」と初めて本気で受け止めてくれました。二人で「今どれくらい貯金が必要か」「どの制度がうちに合っているか」など、真剣に話し合う時間が生まれました。

この本は、単に知識を得るだけのものではなく、夫婦の会話を変えてくれるきっかけになったという点でも、私たち家族にとって大きな意味を持っています。

親自身の老後にも活かせる

私は障害のある息子の将来を考えてこの本を読み始めましたが、読み進めるうちに、自分自身の老後の準備にも活かせる内容だと気づきました。税金や相続の基礎、控除の仕組みなど、親亡き後の資金の残し方を考える過程で、自分たちの生活設計も見直すことになったのです。

「障害者の親」としての視点だけでなく、「これから高齢期に向かう家族」としての知識も得られ、家計全体の見通しを持てるようになりました。特に、生命保険や共済制度についての説明は、何にどんな意味があるのかを整理するのにとても役立ちました。

息子のために手に取った本が、思いがけず自分たち夫婦の人生設計にも貢献してくれることになり、得たものは想像以上に大きかったです。

感情の整理ができた

正直、これまで「障害者の親である自分」をどこか引け目のように感じていました。私たち親が元気でいられる間はいい。でも、いずれ自分が老いて、子どもより先にこの世を去るという現実に、どうしても心がざわついてしまっていたのです。

本書の中で「障害者の親であることを、一生続けなくてもいい」という言葉がありました。読んだとき、不意に涙がこぼれてしまいました。そうか、私はこの言葉を、誰かに言ってほしかったのだと気づいたのです。

制度の説明も充実していますが、それ以上に、親としての葛藤や迷いに対する優しい視点が全体に流れていて、何度も心が救われました。この本を読むことで、「自分がしてきたことは間違っていなかった」と肯定されたような気がしています。そして、少しずつですが「この子の人生を信じてみよう」と思えるようになりました。

信託や保険の仕組みがわかった

これまで、信託や後見制度という言葉を何度も目にしながら、その意味を正確に理解できたことはありませんでした。なんとなく「難しいもの」として敬遠していたのです。

この本では、それらの制度について一から丁寧に説明してくれていて、しかも実際に家庭でどう活用できるのかを軸に解説されているので、ただの用語解説に終わらず、実感を伴って理解できました。専門用語をなるべく使わず、かみ砕いた表現で書かれていることも助かりました。

特に信託については、制度の仕組みだけでなく、受託者の選び方や注意点まで書かれていて、他ではなかなか得られない情報だと感じました。法律系の制度に苦手意識を持っている人にこそ、安心して読める構成になっています。

家族全体で考えるべきライフプラン

私は娘夫婦と孫と一緒に暮らしており、孫に重度の知的障害があります。この本を読んで一番感じたのは、「家族みんなで考えることの大切さ」です。親だけで背負わなくてもいい、周りの家族も含めて準備することが、孫の未来を支えることになるとわかりました。

特に心を打たれたのは、著者ご自身も親として試行錯誤しながら、制度を調べ、利用し、家族で道を切り開いてこられたということ。ただの制度紹介にとどまらず、「この制度を使うことで家族の生活がどう変わるか」という視点が散りばめられていて、読む側としても心の準備ができました。

誰か一人ががんばるのではなく、祖父母、兄弟姉妹、支援者と一緒になって、ライフプランを立てていくことが、結果的に親の負担を減らし、本人にとっても自然な形の自立につながる。そんなメッセージを私は受け取りました。この本は、親だけでなく、家族みんなで読むべきだと思います。

まとめ

本書を読み終えたあと、どのような実践に結びつけていけるのかを整理しておくことは、読者にとって非常に重要です。

この章では、読者が得られる知識や気づきを明確にし、今後の行動に繋げるための視点を紹介しています。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

読了によって得られる具体的なメリットを、以下の観点からご紹介します。

不安を可視化し、安心につなげられる

本書では、親亡き後に子どもに必要な金額を「計算式」で導き出すアプローチが紹介されています。漠然とした心配を「数値」に置き換えることで、現実的に何を準備すべきかが見えてきます。このプロセスにより、漠然とした不安が具体的な行動へと変化します。

制度の基礎から活用までを理解できる

障害基礎年金や生活保護、就労支援、特別児童扶養手当など、多岐にわたる公的制度について、難解な法律用語を避けながら、かみ砕いた説明がなされています。弁護士である著者ならではの視点で、専門性と分かりやすさを両立させた解説が展開されており、制度の全体像を理解するための足がかりになります。

家族構成や価値観に応じた資金の残し方を選べる

本書では、遺言、信託、贈与、生命保険、障害者扶養共済の5つの方法について、それぞれの長所と短所が実例を交えて説明されています。親子の関係性や家庭の事情、資産状況によって適切な選択は異なりますが、本書はそうした多様性に寄り添う形での情報提供を行っています。どれか一つを推奨するのではなく、読者自身が比較し、納得したうえで選べる構成となっています。

支援者・親族にも配慮された構成

障害者本人の親だけでなく、兄弟姉妹や周囲の支援者も意識した内容になっている点も見逃せません。成年後見制度や信託、死後事務委任契約など、家族以外が担う可能性のある役割についても丁寧に説明されています。親亡き後を支える側になる人々にとっても、知っておくべき知識が多く網羅されています。

制度や法律の話はつい敬遠しがちですが、本書は“現実的な数字”と“家庭の状況に合った制度選び”を両立させた実用書です。

法的支援と生活支援の“橋渡し”をしてくれるガイドブックとして、親だけでなく家族全体の心強い味方になります。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、多くの方が「なるほど」と腑に落ちる感覚を得られるでしょう。しかし、知識を得ただけでは親亡き後の準備は進みません。ここからは、学んだ内容を実際の行動へとつなげていくことが重要です。

以下に、読後に実行したい主なステップを紹介します。

step

1現在の家計と収支を整理する

まずは、ご家庭の現在の収入と支出の状況を正確に把握しましょう。本書のステップ1〜3で紹介されている方法に沿って、障害のある家族の将来に必要な生活費や支援費用を見積もるためには、今の家計状況が土台になります。家計簿の見直しや、保険・手当の確認などから始めるのが現実的です。

step

2利用できる制度の申請準備に着手する

次に、活用可能な福祉制度や手当について、情報を整理しながら申請に必要な手続きの準備を始めましょう。特に障害基礎年金や特別障害者手当、障害者扶養共済などは、申請のタイミングや書類の不備で支給が遅れることもあるため、早めの着手が重要です。役所や相談支援事業所に問い合わせて、申請スケジュールを確認しておくと安心です。

step

3将来の財産管理方法を家族で話し合う

将来の財産の分け方、管理の方法については、家族でしっかり話し合っておくことが不可欠です。特に信託や遺言、後見制度の利用を検討する場合には、親族やきょうだいの理解と協力が必要になります。本書を読みながら、家族間で共通の理解を深めることが、誤解やトラブルを防ぐ第一歩です。

step

4専門家への相談を具体的に検討する

不安や疑問を一人で抱え込まないためにも、弁護士や社会福祉士、行政書士など専門家の力を借りるタイミングを見極めましょう。本書では相談先の特徴や選び方も解説されているので、自分にとって最適な支援者を探し出す手がかりになります。可能であれば、地域の相談支援センターなどにまず問い合わせるのがスムーズです。

「知識を得たあとに何をすればいいのか分からない」という方こそ、まず一歩を踏み出すことが大切です。

本書が示すステップは、どれも再現性の高い行動指針なので、順番通りに取り組むだけでも将来への不安がぐっと軽減されます。

総括

『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』は、障害のある子どもを持つ家族が抱える「将来」への不安に、具体的かつ実践的なアプローチで答える一冊です。著者自身が重度知的障害のあるお子さんを育てる親としての経験をもとに、単なる理論ではなく「現場に即した」視点から書かれていることが大きな特徴です。

本書は、親が元気なうちにできる準備を7つのステップに体系化しており、それぞれのステップには必要な制度の紹介、手続きの流れ、メリット・デメリット、具体的な金額の試算方法まで盛り込まれています。読者は順を追って読み進めることで、自分たちの家庭に合った備え方を自然と学べる構成になっています。

さらに、巻末に収録された計算シートや豊富な「深掘りコラム」により、ただ読むだけではなく「実際に行動へ移すための道筋」が明確になるよう設計されています。福祉や法律といった難解なテーマも、平易な言葉でわかりやすく解説されているため、初心者でも安心して読み進められます。

また、著者のメッセージには、障害を持つ子の親であっても、自分たちの人生を大切にしながら、子どもが自立していける社会をともに目指すという強い意志が込められています。この考え方は、多くの親にとって心の支えとなり、「障害者の親」としての呪縛から一歩踏み出す勇気を与えてくれます。

このように本書は、単なる知識の提供にとどまらず、実際の行動変化を促し、最終的には障害のある子どもが自分らしく生きていける社会の実現に向けた第一歩となる「行動書」と言えるでしょう。

人生設計の「地図」として、そして家族の未来を守るための「羅針盤」として、本書は多くの人にとってかけがえのない存在となるはずです。

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド

- 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版

- 改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本

- 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策

- 障害のある子が安心して暮らすために

- 一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて

- まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活

- ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策