将来の生活資金について、漠然とした不安を抱えていませんか?

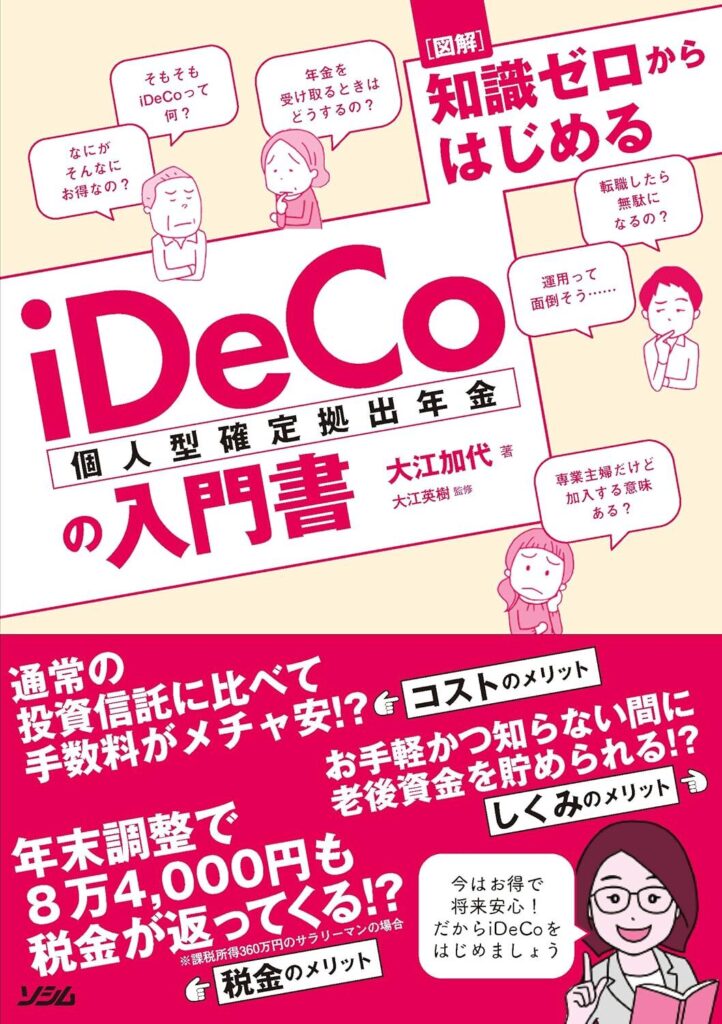

本書『図解 知識ゼロからはじめるiDeCo(個人型確定拠出年金)の入門書』は、そんな不安を「知ること」から安心へと変えるための一冊です。

iDeCoや確定拠出年金の基本から始まり、節税の仕組み、投資信託の選び方、そして資産の受け取り方まで、老後資金づくりに必要な知識を一歩ずつわかりやすく解説しています。

専門用語が多くて難しく感じる制度も、豊富な図解と丁寧な説明で、初めての方でも無理なく理解できるよう工夫されています。

また、ライフスタイルの変化や思わぬトラブルが起きたときの対応方法も紹介し、将来に向けて安心して資産形成を進められるようサポートします。

この一冊があれば、「難しそう」「自分には無理かも」という不安を手放し、自分の手で未来を守る一歩を踏み出せるはずです。

合わせて読みたい記事

-

-

iDeCoについて学べるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

将来のために資産をしっかり準備したい――そう考える人たちの間で注目を集めているのが、iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)です。 節税しながら老後資金を積み立てられるこの制度は、国が用意したお得な仕 ...

続きを見る

書籍『図解 知識ゼロからはじめるiDeCo(個人型確定拠出年金)の入門書』の書評

近年、老後の資産形成に関心を持つ人が急増しています。しかし「iDeCo」という制度名を聞いたことはあっても、具体的な内容や始め方が分からず、不安を抱える人が少なくありません。本書『図解 知識ゼロからはじめるiDeCoの入門書』は、そうした初心者の悩みに寄り添い、制度をゼロから学べるように作られた実践書です。

理解を深めやすいよう、以下の内容に沿って詳しく解説していきます。

- 著者:大江 加代のプロフィール

- 監修:大江 英樹のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:大江 加代のプロフィール

大江加代氏は、iDeCoに関する教育・普及活動の第一人者の一人です。証券会社での22年以上のキャリアを経て、資産運用や年金制度の現場を熟知しています。特に、企業型確定拠出年金がまだ浸透していなかった時代から、制度導入の支援や従業員向けの研修を行い、多くの人の“老後資金準備”をサポートしてきました。

また、NPO法人確定拠出年金教育協会の理事として活動し、個人型確定拠出年金(iDeCo)の啓蒙活動を全国各地で展開。セミナーや講演では、金融の専門用語をできる限りかみ砕き、誰にでも理解できる言葉に置き換えて説明することを信条としています。

さらに厚生労働省の審議会委員も務め、制度の改善や利用しやすさ向上の提言を行うなど、政策レベルでも影響力を持つ存在です。そのため、彼女の書く内容は単なる解説にとどまらず、制度の裏側や運用の実際に根差した説得力があるのが特徴です。

監修:大江 英樹のプロフィール

監修者の大江英樹氏は、長年証券業界で資産運用や確定拠出年金に携わってきた金融教育のプロフェッショナルです。特に、個人投資家の行動心理や投資判断のクセに注目し、合理的かつ長期的な資産形成の重要性を説く活動を続けています。

退職後は「オフィス・リベルタス」を設立し、執筆、講演、メディア出演などを通じて金融リテラシー向上に努めています。彼の持論は「投資はギャンブルではなく生活設計の一部」であり、リスクを恐れて何もしないよりも、少額でも着実に積み立てを行うことの意義を説く点にあります。

この書籍では、著者の解説内容が誤解を招かず正確性を保てるよう、金融の専門家としての知見を加え、初心者が安心して行動できるように監修を行っています。

本書の要約

本書『図解 知識ゼロからはじめるiDeCo(個人型確定拠出年金)の入門書』は、これから老後資金の準備を始めたいが、金融の専門知識がまったくないという方でも、迷わず制度を理解し活用できるように設計された実践的な解説書です。iDeCoは公的年金を補完する重要な制度でありながら、その仕組みが複雑で手続きや運用に対する心理的なハードルが高いのが現状です。本書は、そうした初心者の不安や疑問を解消することを目的に、基礎から応用までを一気通貫で学べるよう構成されています。

内容は、まずiDeCoの概要からスタートします。「そもそもiDeCoとは何か」「どんな人が加入できるのか」といった制度の基本を、やさしい言葉と図解を使って理解できるよう工夫されています。さらに、加入手続きの流れや金融機関の選び方、口座開設の手順など、具体的な行動に移せるようにステップごとに説明しています。

中盤では、運用の仕方に踏み込み、投資信託や定期預金、保険商品など、選べる金融商品の特徴を比較しながら紹介します。どのような基準で商品を選べばよいか、リスクをどのようにコントロールすればよいかが初心者にも理解できるよう解説されています。さらに、iDeCoならではの強力な節税メリットや、将来の受け取り方による税金の違いまで、長期的な視点から制度を最大限活用するための知識も網羅しています。

終盤では、資産形成を成功に導くためのポイントや、途中での変更手続き、退職・転職時の対応方法など、実際に制度を運用していく際にありがちな疑問や不安に応える内容も充実しています。このように、一冊を通じて読めば、iDeCoを始める前の準備段階から将来の受給時まで、全体像をしっかり把握できる構成になっているのが特徴です。

多くの人がiDeCoを“難しい制度”と誤解しがちですが、本書は基礎から実践までを段階的に解説しており、知識ゼロからでも安心して取り組める内容になっています。

特に、税制優遇や商品選びの実務的な部分までカバーしているのは、他の入門書にはない強みです。

本書の目的

この本の狙いは、iDeCoを「なんとなく聞いたことはあるが、よく分からないし面倒そう」と感じている人が、制度の正しい知識を得て、自信を持って活用できるようになることです。老後資金の準備は早く始めるほど有利ですが、仕組みを誤解したまま行動を先延ばしにしてしまう人は少なくありません。本書は、そのような不安や疑問を一つひとつ解消し、実際に制度を使うところまで導いてくれるガイドの役割を果たします。

特に、金融商品を選ぶ際の基準を明確に示し、初心者がやりがちな失敗を避けるためのポイントを分かりやすく解説しているのが特徴です。単なる制度の説明にとどまらず、「なぜ今、iDeCoを活用すべきか」「どうすれば効率よく資産を増やせるか」といった実践的なアプローチを提供しています。

さらに、税制面のメリットを最大限活かす方法についても、具体例を交えて説明しています。たとえば、掛金の全額が所得控除になる仕組みや、受け取り時に選べる方法ごとの課税の違いなど、専門的な知識がなくても実感を持って理解できるよう配慮されています。

人気の理由と魅力

この書籍が多くの読者から支持されている理由の一つは、複雑でとっつきにくいiDeCoを、誰でも理解できるような構成で解説している点にあります。制度の仕組みを文字だけでなく図やフローチャートを用いて解説し、具体的な数字や事例を示しながら説明することで、「自分がもし加入したらどうなるか」を具体的に想像しやすくなっています。

また、著者と監修者が共に金融リテラシー教育や資産形成の専門家であり、現場で実際に寄せられた相談や失敗事例を反映しているのも強みです。教科書的な内容に終わらず、初心者がつまずくポイントを先回りして解説し、「これを知っていれば避けられる失敗」を明確に提示しています。

さらに、老後資金の不安を漠然としたままにせず、少額からでも始められる具体的なステップを提示している点も人気の理由です。「今さら始めても遅いのでは?」という読者の心理的ハードルを下げ、実際の行動につなげやすい内容に仕上がっています。

本の内容(目次)

この本では、個人型確定拠出年金(iDeCo)を初めて学ぶ人でも理解できるよう、7つの章に分けて解説しています。それぞれの章では、制度の基礎から、実際の始め方、投資信託の選び方、資産の管理方法、給付の受け取り方、そしてトラブル時の対処法まで体系的に網羅されています。

章の構成は次のとおりです。

- 第1章 確定拠出年金と老後のお金

- 第2章 iDeCoで老後の資産づくり

- 第3章 iDeCoの始め方

- 第4章 投資信託の選び方と運用方法

- 第5章 年金資産の管理

- 第6章 iDeCoの受け取り方法

- 第7章 状況別!困ったときの対処法

以下、それぞれの章の内容について詳しく解説していきます。

第1章 確定拠出年金と老後のお金

この章では、老後資金の基礎知識と、確定拠出年金という制度の役割について学べます。公的年金だけでは将来の生活費が足りなくなる可能性があるといわれる中、自分で資産を準備する必要性が増しています。確定拠出年金は、そのための有効な手段のひとつです。

制度の仕組みとしては、毎月一定額を積み立て、そのお金を投資信託や定期預金などで運用し、60歳以降に受け取ります。あらかじめ掛け金は決まっていますが、最終的な受け取り額は運用の成果次第です。税制面の優遇がある一方で、運用次第では元本が減るリスクがあることも押さえておく必要があります。

この章を読むことで、確定拠出年金がどういう制度なのか、そして老後資金の準備にどう役立つのかを、基本から理解できるようになります。

第2章 iDeCoで老後の資産づくり

この章では、個人が自分の意思で加入できる老後資金制度「iDeCo」について解説します。iDeCoは、積み立てた金額が全額所得控除の対象になり、運用益にも税金がかからないという、非常に有利な制度です。さらに、受け取る際にも退職金控除や年金控除を受けられるため、税金の負担を最小限にした資産形成が可能です。

投資商品は投資信託のほか、リスクを抑えられる定期預金や保険商品も選べます。つまり、投資が初めての人でも、自分のリスク許容度に合わせて安心して始められるのが特徴です。ただし、原則として60歳になるまでお金を引き出せないため、余裕資金で長期的な運用を前提に考える必要があります。

この章を読むことで、iDeCoを使うことでどのように老後資産を効率よく増やせるのか、税制面の大きなメリットを含めてしっかり理解できるようになります。

第3章 iDeCoの始め方

この章では、iDeCoを実際に始めるための具体的な手順を説明しています。まず、自分が加入できるかどうかの資格確認を行い、取り扱う金融機関を選びます。金融機関によって手数料や取り扱い商品が異なり、特に手数料の差は長期的に大きな影響を与えるため、慎重な比較が欠かせません。

次に、加入申し込みの書類を取り寄せ、必要事項を記入して提出します。勤務先で書類の証明が必要になるケースもあるため、会社員や公務員の場合は職場に確認することが重要です。手続きが完了したら、毎月の掛け金を決め、投資信託や定期預金などの運用商品を選んで積み立てを開始します。さらに、年末調整や確定申告で控除を受けることで、iDeCoの大きなメリットである節税効果をしっかり享受できます。

この章を読むことで、iDeCoを始めるための準備から、手続き、運用開始までの流れを具体的に理解でき、スムーズに行動を起こせるようになります。

第4章 投資信託の選び方と運用方法

この章では、iDeCoで運用する金融商品の中心となる「投資信託」の仕組みや、選び方のポイントを学べます。投資信託は、多くの投資家から集めた資金を専門家がまとめて運用し、その成果を分配する仕組みの金融商品です。少額から複数の資産に分散投資できるため、初心者でも手軽にリスクを抑えた投資が可能です。

商品選びでは、手数料(信託報酬)、運用成績、投資対象(国内株式、海外株式、債券など)を比較し、自分のリスク許容度や運用期間に合ったものを選ぶことが重要です。また、長期投資では短期的な値動きに一喜一憂せず、積み立てを続ける「ドルコスト平均法」が効果的です。

この章を読むことで、数多くある投資信託の中から、自分に合った商品を見極め、効率的かつ安定した資産運用を行う方法を理解できます。

第5章 年金資産の管理

この章では、iDeCoで積み立てた資産をどのように管理し、最終的な受け取りに備えるかについて解説します。長期間の運用では、定期的に資産の状況をチェックし、必要に応じて配分を見直すことが欠かせません。例えば、若い時期はリスクを取って株式中心の運用を行い、定年が近づくにつれて債券や預金の割合を増やす「リスクのコントロール」が重要です。

また、金融機関が提供する「運用状況レポート」や「損益状況」を活用し、計画通りの資産形成ができているか確認することも大切です。これにより、老後に必要な金額に足りるかどうかを把握し、必要なら積み立て額や商品を変更する判断ができます。

この章を読むことで、ただ積み立てるだけでなく、資産を育て守るための管理術が身につき、安心して老後を迎えるための備えができるようになります。

第6章 iDeCoの受け取り方法

この章では、積み立てた資産をどのように受け取るのか、具体的な手段と税金面のポイントを解説しています。受け取り方法には主に「一時金」「年金形式」「一時金と年金の併用」の3種類があり、どれを選ぶかによって税金の負担が変わります。

一時金として受け取る場合は退職金控除が適用され、年金形式の場合は公的年金等控除が利用できます。受け取り開始の時期や、自分が他の退職金や年金を受け取るタイミングを踏まえて、最も税負担の少ない方法を選ぶことが重要です。金融機関や税理士に相談し、最適な選択を行うことで、手取り額を最大化できます。

この章を読むことで、受け取りのタイミングや方法によってどれくらい手取り額が変わるのか理解でき、事前に計画を立てて準備できるようになります。

第7章 状況別!困ったときの対処法

この章では、iDeCoの運用中や受け取り時に起こりやすいトラブルや想定外の事態への対応方法を解説しています。例えば、途中で掛け金を減額したい場合、勤務先を転職・退職した場合、また、運用成績が大きくマイナスになった場合など、さまざまなケースに応じた解決策を学べます。

iDeCoは60歳まで原則引き出せない仕組みですが、拠出を一時停止したり、転職時に他の金融機関へ移換したりすることは可能です。また、運用がうまくいかないときは、リスク分散を見直すなど、冷静に対応する方法が紹介されています。

この章を読むことで、万が一のトラブルやライフスタイルの変化にも柔軟に対応でき、安心してiDeCoを長く続けられる知識を身につけられます。

対象読者

iDeCoに関する記事を読む方の中には、「名前だけ聞いたことがある」「老後資金が心配だけど、何から始めればいいかわからない」という人が多くいます。

特に次のようなタイプの方を想定しています。

- iDeCoをこれから始めようとする初心者

- 老後資金の準備に不安がある人

- 書類や手続きを具体的に知りたい人

- 図解中心で読み進めたい人

- 制度の仕組みと税制メリットを理解したい人

ここからは、それぞれのタイプに向けて、どんな悩みを解消できるか、どのような情報が得られるのかを具体的に見ていきましょう。

iDeCoをこれから始めようとする初心者

投資や年金の知識がゼロの状態から、いきなりiDeCoの仕組みを理解するのは決して簡単なことではありません。公的年金の上に成り立つ私的年金制度であるiDeCoは、金融商品、税制、加入資格といった複数の要素が複雑に絡み合っているからです。本書は、そうした初心者の最初の一歩をサポートするために作られています。

まず、「そもそもiDeCoとは何か?」という根本的な疑問から出発し、基礎の基礎を噛み砕いた言葉で解説します。難解な専門用語には必ず補足を付け、例えば「掛金」とは毎月積み立てるお金のこと、「運用益」とは投資で得られる利益のこと、といったように、初めての方でもすぐにイメージできる表現を心がけています。

さらに、実際にiDeCoを始める際のステップを、行動に移しやすい順序で紹介している点が大きな特徴です。何から始めればいいのか、金融機関をどう選べばいいのか、商品選びで失敗しないためにはどんな基準を持てばいいのか、といった不安に対し、一つずつ丁寧に答えています。初心者が最初の「わからない」という壁を越えるための道案内となる一冊です。

老後資金の準備に不安がある人

多くの人が老後の生活費に対して不安を抱えています。年金だけで生活できるのか、医療費や予期せぬ出費が増えた場合はどうすればいいのかといった問題は、誰もが直面する可能性があります。

この本は、そうした不安を整理するために、まず老後に必要となる資金の目安を試算する方法から解説しています。現状の家計から将来の不足額を見積もり、それを補う手段としてiDeCoがどのように活用できるのかを、わかりやすく紹介しています。

特に長期運用の仕組みや複利効果、税制メリットによる手取り額の増加など、老後資金の準備に直結する要素が体系的に説明されています。これによって、「なんとなく不安」という漠然とした気持ちを具体的な数字で整理し、将来の見通しを持てるようになります。

書類や手続きを具体的に知りたい人

iDeCoを始める際には、金融機関の選定、加入申請書の取り寄せ、書類の記入や提出など、いくつかの段階を踏む必要があります。しかし、この手続きは初めての方にとって複雑に感じられ、途中で迷ってしまうことも少なくありません。

この本では、必要書類の準備方法から記入の手順、提出先の流れまでを、実際のサンプルを交えて詳しく解説しています。書き方の見本や注意点、よくある記入ミスの例も紹介されているため、手続きを初めて行う人でも安心です。

さらに、手続き後にどのような通知が届き、運用がスタートするまでにどのくらいの期間がかかるのかも説明されており、全体の流れを把握できます。これにより、漠然とした不安がなくなり、迷わず申し込みを進められるようになります。

図解中心で読み進めたい人

制度の説明が文字だけで書かれていると、イメージが湧きにくく、理解が進まないことがあります。iDeCoは掛金や税金、運用益などの要素が絡み合うため、頭の中で整理するのが難しいと感じる方も多いでしょう。

この本は、図解を多用した構成になっており、制度の全体像や手続きの流れ、節税効果がひと目で理解できるようになっています。例えば、掛金を積み立てる過程や、税制メリットによる手取り額の増加を図で示すことで、文章を読むだけでは分かりにくい内容を視覚的に理解できます。

図表による解説は、文章中心の本では理解が進まなかった方にも効果的で、重要な情報を頭に残しやすくします。視覚的に学びたい方にとって、ストレスなく知識を吸収できる構成が魅力です。

制度の仕組みと税制メリットを理解したい人

iDeCoの魅力は、節税の効果が大きいことにあります。掛金が所得控除の対象となり、運用益が非課税となるなど、他の金融商品にはない優遇が受けられるため、賢く使えば将来の資金形成に大きな差を生むことができます。

しかし、こうしたメリットを十分に活かすには、制度の仕組みや税制優遇の内容を正しく理解する必要があります。この本は、制度の基本構造を押さえつつ、税制面でのメリットがどのように発生し、最終的にどのくらいの節税効果が得られるのかを、具体例やシミュレーションを使って説明しています。

また、他の資産形成手段との比較や、税金がどのタイミングで軽減されるのかといった細かい疑問にも触れており、知識を実際の資産形成に役立てられるように整理されています。

本の感想・レビュー

プロ視点で丁寧な解説

この本を手に取ってまず驚いたのは、単なる情報の羅列ではなく、現場で必要とされる「本当に知りたい知識」に寄り添った内容だったことです。著者が専門家として培ってきた経験が文章の端々ににじみ出ており、机上の理論だけでは決して書けない、現場目線の解説が豊富に盛り込まれています。

制度や手続きの説明は、一見すると誰が書いても同じように思えます。しかし実際には、法律や規則は文面だけでは分かりづらく、現実の運用に即した説明がなければ実務に生かせないことも多いのです。例えば、制度の目的や背景にある考え方を理解しているかどうかで、判断が必要な場面の対応力に大きな差が出ます。この本では、そうした「仕組みを根本から理解するための解説」が随所に盛り込まれているので、単なる知識習得にとどまらず、今後の実務に柔軟に応用できる感覚が身につきます。

また、著者は読者がつまずきやすいポイントを熟知しており、「ここは特に誤解しやすい」「ここは覚え方のコツがある」といった形で注意点やアドバイスを挟んでくれます。こうした解説の仕方には、専門家としての誠実さと、読者にしっかり理解してほしいという思いが感じられ、非常に信頼できると感じました。読んでいて「この人が書いた本なら安心できる」と思える一冊です。

見開き2ページ形式が親切

この本の一番の特徴のひとつは、見開き2ページごとに内容が完結する構成です。テーマごとに情報が整理され、見開きを開けば必要な内容がすべて収まっているため、忙しいときでもすぐに必要な部分を確認できます。

特に実務書の場合、知りたい情報が本のあちこちに分散していると探すのが大変で、調べ物に時間がかかりがちです。しかし、この本は「知りたいことがあるページをパッと開けば完結する」ように意識して作られており、読みやすさと使いやすさが両立しています。

このバランスの良さは、単なる入門書以上に「現場で役立つ一冊」としての価値を高めていると思いました。繰り返し使うことを前提にした構成になっているため、一度読んで終わりではなく、実務のパートナーとして長く活躍してくれる本だと感じます。

手続きや記入例が具体的で便利

制度や税制を扱う本では、概要や理論だけが説明されていて、実際の手続きになるとどうすればいいのか分からない……ということがよくあります。私もこれまで何度も、書類の前で手が止まってしまった経験があります。しかし、この本はそんな不安を解消してくれる内容でした。

各種手続きについて、必要な書類の種類、準備する情報、提出の流れなどが丁寧にステップごとに書かれています。文章だけでなく、実際の記入例が掲載されている点が特にありがたく、書類のどの欄にどんな情報を書けばいいのかが一目で分かります。これまで曖昧に理解していた部分や、解釈に迷う項目も、この本を見ながらなら迷わず記入できると感じました。

また、実務でありがちな「ここは間違えやすい」「ここを忘れると手続きが止まる」といった注意点が併せて紹介されているので、失敗を事前に防ぐことができます。単なる知識の説明にとどまらず、実際に手を動かす段階までサポートしてくれる実務書は貴重で、まさに「使える本」だと実感しました。

図解だけで概要が把握できる

この本の魅力は、図解の豊富さです。制度や手続きの説明は、文章だけでは全体像がつかみにくく、読み進めるうちに迷子になりがちです。しかし、この本はページを開いた瞬間、視覚的に全体の流れやポイントが入ってくるように工夫されています。

各章には大きなフローチャートや図が配置され、手続きの順序や関係性が一目で分かるようになっています。重要なキーワードは色分けされ、矢印やアイコンを使って視覚的に整理されているため、内容が記憶に残りやすいのも特徴です。

特に助かったのは、文章をしっかり読む前に図解で概要が理解できることです。全体像を先に頭に入れてから本文を読むことで、細かい情報もスムーズに理解でき、知識がつながりやすくなります。こうした「見てわかる工夫」は他の実務書にはあまりなく、忙しい日常の中で素早く情報を吸収したい人にとっては大きなメリットだと感じました。

この本は、視覚的に理解できるよう練り込まれたデザインがされており、文章と図の両方を活用できる点で、従来の参考書とは一線を画していると思います。

辞書のように繰り返し使える点を評価した実務目線

この本は一度読んで終わりではなく、何度も開きたくなるタイプの実用書だと感じました。ページ構成が整っているので、必要な情報をすぐに探せるうえ、知識を補充したい場面で頼りになります。

各章の見出しや小見出しが的確で、どのページにどんな情報が載っているのかがすぐに分かります。そのため、実務で疑問が出たときに「確かあの本に書いてあったはず」と思い出して開けば、迷わず答えを見つけられるのです。

また、内容が時系列や手順に沿って整理されているため、作業の流れに合わせて参照しやすいのも魅力です。単に知識を詰め込むだけではなく、「必要なときに役立てやすいように」と配慮された編集方針が随所に感じられます。こうした実務のパートナーとして頼れる本は多くなく、この一冊は長く手元に置いておきたいと思える内容でした。

初心者が安心して読める構成

知識ゼロの状態でこの分野に触れるのは少し怖いと感じていましたが、この本はそんな不安をやわらげてくれる内容でした。専門的な話を扱っているにもかかわらず、最初の章から読者を置き去りにしない丁寧な導入があり、「ここから始めれば大丈夫」という安心感がありました。

特に、難しい概念が出てくる場面では必ず平易な表現が添えられていて、最初の一歩を踏み出すハードルが下がります。さらに、章ごとに小さなまとめが用意されているため、「自分が理解できているか」を確認しながら進められるのも初心者にとってありがたい構成です。

こうした細やかな気配りのおかげで、最後まで迷わずに読み通すことができました。初めて知識を学ぶ読者が安心できるよう、細部にまで工夫が凝らされている本だと思います。

長期運用の効果が実感できる

私は将来のお金のことを考えるのが苦手で、「積み立てても本当に意味があるのか?」という疑問がずっと頭の中にありました。この本には、積立額や利回りの違いによって将来どのくらい資産が増えるかをシミュレーションしたページがあり、それを見て初めて「長期運用の力ってこんなに大きいんだ」と実感できました。

シミュレーションは単なる数字の羅列ではなく、期間ごとにどのように資産が増えていくのかが段階的に示されているので、複利効果がどう働くのかを視覚的に理解できました。「早めに始めるほど効果が大きい」という話を漠然と聞いたことはありましたが、この本を読んで初めて、数字とグラフでその意味がはっきりとわかりました。

将来のことを想像するのが苦手な自分でも、こうして具体的に見せてもらえると、行動に移す動機づけがしっかり得られるんだと感じました。

トラブル対応の情報も役立つ

これまで確定拠出年金は、会社員が同じ会社でずっと働き続けることを前提にした制度だと思っていました。しかし、この本を読んで、その認識が大きく変わりました。

転職したときに資産や手続きをどう扱えばいいのか、自営業やフリーランスになったときにどんな選択肢があるのか、細かいケースごとにしっかり解説されているんです。制度の説明だけでなく、実際にどう動けばいいのかを段階的に説明してくれているので、「もし環境が変わったらどうしよう」という不安がかなり軽くなりました。

人生は必ずしも一つの道を歩むわけではないからこそ、こうした情報があると確定拠出年金を長期で安心して続けられると思いました。「変化に強い制度なんだ」と知れたことが、この本を読んだ一番の収穫だったかもしれません。

まとめ

本書を最後まで読み進めたあなたは、すでに知識を得るだけでなく、実際の行動につなげるための重要なステップを踏み出そうとしています。ここでは、本書の内容を整理しながら、理解を深め、次の行動へと移すために意識してほしいポイントを確認しましょう。

このセクションでは、次のような3つの観点から全体像を振り返ります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらを把握することで、読了後にありがちな「知識を得ただけで終わる」という状態から抜け出し、学びを成果につなげるための土台を固められます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を読むことで得られる主要な恩恵を3つの観点から詳しく紹介します。

iDeCoの全体像を基礎から体系的に理解できる

この本の一番の魅力は、制度の構造を図解でわかりやすく説明している点です。専門書にありがちな複雑な言い回しを避け、加入対象者、拠出限度額、運用の仕組みなどをステップごとに整理して解説しています。これにより、金融の知識がほとんどない初心者でも、iDeCoがどんな制度で、どのように自分の老後資金づくりに役立つのかを全体像から把握できるようになります。

税制優遇のメリットを最大限に活かせる知識が身につく

iDeCoの最大の特徴は、掛金の所得控除や運用益の非課税、受け取り時の控除など、強力な税制優遇があることです。ただし、制度を正しく理解していなければ、その恩恵を最大化できないこともあります。本書では、具体的な節税効果を数値例を交えて解説しており、自分の年収やライフプランに応じてどれだけ得をできるかを明確にイメージできるようになります。

商品選びとリスク管理の考え方を習得できる

iDeCoは自分で運用商品を選ぶ必要がありますが、投資経験がない人にとってこれは大きなハードルです。本書では、元本確保型、投資信託型といった商品の特徴を比較し、リスクとリターンのバランスを取る方法をわかりやすく説明しています。また、長期運用の基本原則やリスク分散の考え方も学べるため、初心者でも安心して商品を選べるようになります。

受け取り方の戦略まで理解でき、損を防げる

iDeCoは「拠出」だけでなく、将来の「受け取り方」も重要なポイントです。本書では、一時金や年金方式での受け取りの違いや、税金のかかり方のシミュレーションを紹介しています。これにより、退職金や公的年金との兼ね合いを考えながら、もっとも有利な受け取り方法を事前に計画できるようになります。

iDeCoは制度を知らないまま加入すると、節税効果を取り逃したり、損をする商品選びをしてしまうリスクがあります。

この本は、図解を使って“複雑な仕組みを誰でも理解できる形に分解”しており、初心者が最短ルートで損しない知識を身につけられる実用書です。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、得た知識を確実に活かすためには「読んだだけで終わらせず、具体的な行動につなげる」ことが重要です。ここでは、次の段階として読者が取り組むべきステップを整理します。

step

1自分の加入資格と掛金上限を確認する

iDeCoはすべての人が同じ条件で加入できるわけではなく、職業や加入している年金制度によって掛金上限額が異なります。本を読んだ後は、まず自分がどの区分に該当するかを年金事務所や公式サイトで確認しましょう。これにより、実際に拠出できる金額の目安が明確になり、無理のない資金計画が立てられるようになります。

step

2金融機関を選び、口座開設を進める

iDeCoの運用を始めるには、金融機関で専用口座を開設する必要があります。本書で得た知識を基に、手数料の安さ、商品ラインナップ、サポート体制などを比較して、自分に合った金融機関を選びましょう。ここでの選択は長期運用に大きく影響するため、焦らず慎重に判断することが重要です。

step

3運用商品を決め、資産配分を設定する

本書で学んだ運用の考え方を活用し、自分のリスク許容度や将来の資金目標に合わせて商品を選びましょう。元本確保型だけに偏らず、投資信託などを組み合わせてバランスの取れた資産配分を設計することがポイントです。シミュレーションを活用し、長期的にどの程度のリターンが期待できるかを具体的にイメージすることが、運用の成功につながります。

step

4定期的な見直しを習慣化する

iDeCoは一度始めれば終わりではなく、経済状況や自分のライフステージの変化に合わせて定期的に見直しを行う必要があります。年に一度は運用成績をチェックし、必要があれば商品の入れ替えや配分変更を検討しましょう。このステップを習慣にすることで、長期にわたって効率よく資産を増やすことができます。

iDeCoは“始める前の準備”と“始めた後の管理”が成功のカギです。

この本で得た知識をすぐに行動に移し、加入資格の確認から商品選び、定期的な見直しまでの流れを実践することで、老後資金づくりの土台をしっかり固めることができます。

総括

本書は、初めてiDeCoを学ぶ方が「何から始めればよいのか」「どのように運用を進めれば安心なのか」という疑問を一歩ずつ解消できるよう、体系的に構成された実用書です。特に、金融や投資の知識がまったくない初心者に向けて、専門用語をかみ砕き、実際の加入手順や運用のシミュレーションまで網羅している点が大きな特徴です。

内容は単なる概要説明にとどまらず、長期的な資産形成を成功させるための思考法や、加入者が陥りやすい失敗パターンの回避策まで踏み込んで解説しています。たとえば、税制優遇の仕組みが具体的な数字を交えて説明されており、「節税効果が年単位でどのくらいの額になるか」をイメージしやすく、将来の受け取り方に応じた税負担の違いまで把握できるようになっています。また、投資信託の選び方やリスク分散の考え方が初心者向けに整理されており、単なる商品の紹介ではなく、自分に合った運用スタイルを見つけるための指針が得られる構成になっています。

さらに、各章に配置された図解は情報を視覚的に整理し、複雑な仕組みを一目で理解できるよう工夫されています。これにより、文章だけでは把握しにくい制度の流れや加入後の資金移動の仕組みが、初心者でもストレスなく理解できるようになっています。実際に加入を検討する際に迷いやすい「どの金融機関を選ぶべきか」「掛金をいくらから始めるのが適切か」といったポイントについても、比較の観点や判断材料を提供しており、読むだけで行動に移しやすくなる実用性が高い一冊です。

本書を読んだ後には、iDeCoという制度を単なる貯蓄手段として捉えるのではなく、自分自身のライフプランに組み込んだ“未来を見据えた投資戦略”として活用できるようになります。

これにより、老後の資金不安を漠然と抱えるだけでなく、将来に向けた具体的な行動を取るための道筋が明確になり、安心感と行動力が同時に得られるのです。

iDeCoについて学べるおすすめ書籍

iDeCoについて学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- iDeCoについて学べるおすすめの本!人気ランキング

- 60分でわかる! iDeCo 個人型確定拠出年金 超入門

- iDeCo(イデコ)の出口戦略: 受け取りから逆算で考える賢いイデコの活用法

- [改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門

- 1 時間でわかる iDeCo ~50代から始める安心投資

- 3つのステップでスラスラわかる 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)がよくわかる本

- マンガで一番やさしくわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方入門

- 図解 知識ゼロからはじめるiDeCo(個人型確定拠出年金)の入門書

- 2025年度最新制度対応版 世界一かんたんなNISAとiDeCoの得する教科書