人生の最期を迎える準備――それは「死」を考えることではなく、「どう生きたいか」を見つめ直す行為です。

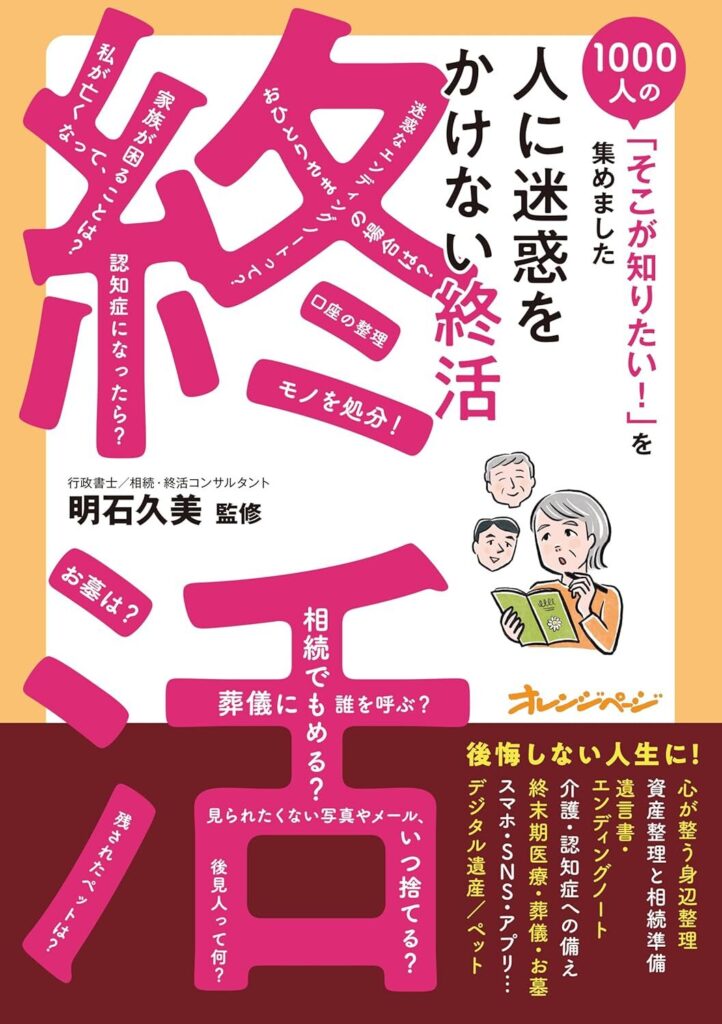

『人に迷惑をかけない終活~1000人の「そこが知りたい!」を集めました』は、オレンジページが行った1000人規模のアンケートをもとに、現代人が抱える終活の不安や疑問を“リアルな声”としてまとめた一冊です。

家族に負担をかけたくない、認知症になったときどうすればいいのか、デジタル遺産をどう整理するか――多くの人が感じるモヤモヤを、わかりやすい言葉で丁寧に解きほぐしています。

監修を務めるのは、終活・相続の専門家として知られる行政書士・明石久美氏。

これまで数多くの講演や著書を通して、老後や相続、葬儀、死後の手続きに関する「現実的な備え」を提案してきた人物です。

本書では、その実務的な知識をベースに、誰もがすぐに始められる具体的なアクションを提示。

お金や財産だけでなく、人間関係や心の整理までを含めた“暮らしの終活”をやさしく導いてくれます。

終活という言葉には、どこか重たい響きがあります。しかし本書は、未来への不安を軽くし、今をよりよく生きるための“ポジティブなガイドブック”です。

自分の人生を整えることで、家族も安心し、最期まで自分らしく生きる準備ができる。

『人に迷惑をかけない終活』は、その第一歩を踏み出すすべての人に寄り添う、実践的であたたかい一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

終活について学べるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人生の終わりをより良く迎えるために、自分の意思で準備を進める「終活(しゅうかつ)」。 近年では、50代・60代だけでなく、30代・40代から学び始める人も増えています。 終活は、死に向き合うことではな ...

続きを見る

書籍『人に迷惑をかけない終活~1000人の「そこが知りたい!」を集めました』の書評

この書籍は、「終活=死の準備」というネガティブな印象を覆し、“生き方を整えるための行動書”として多くの読者に支持されています。法的・金銭的・感情的な側面が絡み合う終活を、誰でも理解できるように平易に解説している点が特徴です。

その全体像をつかむために、以下の4つの観点から順に整理していきましょう。

- 監修:明石 久美のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

監修:明石 久美のプロフィール

明石久美氏は、行政書士であり、相続・終活・高齢期支援の第一人者として知られる実務家です。千葉県松戸市を拠点に「明石行政書士事務所」および「明石シニアコンサルティング」を運営し、個人や家族の人生後半に関わる法的・社会的課題をサポートしています。その活動範囲は、相続や遺言にとどまらず、成年後見制度、死後事務委任契約、家族信託、エンディングノートの書き方、さらには葬儀・お墓・供養など“人生の最終段階”全般に及びます。

彼女が特に重視しているのは、「法律の枠組みを人の暮らしにどう活かすか」という視点です。行政書士として、相続手続きや遺言書作成支援などの法的書類を扱うだけでなく、心理的な不安に寄り添い、人生設計全体を見据えたアドバイスを行っています。その姿勢は、単に制度を説明する講師ではなく、“人生設計の伴走者”という言葉がふさわしいでしょう。

明石氏は、特定行政書士(行政不服申立て代理権を持つ上級資格)であり、さらにCFP®(国際上級ファイナンシャルプランナー)でもあります。つまり、行政と金融の両領域を横断して理解し、相続・年金・保険・税金といった複数の課題を総合的に整理できる専門性を持つ人物です。また、葬祭アドバイザー、消費生活相談員、上級終活カウンセラーなどの資格も併せ持ち、制度・お金・供養の三つの視点を一貫して扱うことができます。

こうした広い視野の背景には、彼女自身の家族に葬祭業関係者がいたという経験があります。現場を肌で知ることで、葬儀・墓・供養といった文化的側面と、行政や法律といった制度的側面を「生活者の目線」でつなげているのです。テレビ出演も多く、NHK「あさイチ」ではマイレージの相続やデジタル遺品の扱いといった“現代型の終活課題”を分かりやすく解説しました。講演・寄稿・監修書籍は200本を超え、まさに“終活と相続の総合ナビゲーター”と呼ぶにふさわしい人物です。

明石氏は行政書士としての制度設計の知識に加え、現場のリアリティを熟知している実務家です。

机上の理論ではなく、“人の感情”と“法律”の接点を見つけることに長けており、相談者の心理的不安に寄り添う姿勢が、多くの支持を集めています。

本書の要約

『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』は、オレンジページが行った読者アンケート(回答者1000人超)の声をもとに構成された「実用型終活ガイド」です。一般的な終活本は制度や手続きを一方的に説明する傾向がありますが、本書は「現場で人々が何に困っているか」から出発しています。そのため、読者が抱える不安をリアルに反映したQ&A形式となっており、初心者でも迷わず読み進められる構成になっています。

内容は大きく5章に分かれています。第1章では保険やクレジットカード、年金、ローン、ペットなど身近な事柄を整理する方法を扱い、第2章では遺産相続や遺言書、生前贈与、空き家といった法的課題を整理しています。第3章では介護や認知症、終末期医療への備えをテーマに、任意後見契約や死後事務委任など判断力低下に備える方法を紹介しています。第4章では葬儀やお墓について、小さく行いたい人、自分らしく送り出されたい人、墓を継ぐ人がいない場合など、実際のケースに応じた対応策を提示します。そして第5章では、スマホやSNS、ネットバンキングといったデジタル資産の扱い方を特集し、時代に即した新しい終活の形を提示しています。

本書が優れているのは、これらの章立てが「人生の流れ」に沿って並んでいる点です。つまり、読者はページをめくるごとに、「今何をしておくべきか」「次に何を準備すればよいか」が自然と分かるように設計されています。明石氏による監修で、行政制度の最新動向にも対応しているため、内容の信頼性も高いです。

終活の工程は大きく「棚卸し」「意思決定」「記録」「共有」「実行」に分けられます。

本書はこのステップに沿って内容が構成されているため、読み進めるだけで自然と“行動できる人”へ変化する仕掛けになっています。

本書の目的

本書の根底に流れる理念は、「人に迷惑をかけない終活」です。この言葉は単なる謙遜ではなく、現代の社会構造を踏まえた合理的な行動指針です。少子高齢化が進み、独身やおひとりさま世帯が増えるなか、家族や親族にすべてを任せることは難しくなっています。そうした時代において、「自分のことは自分で整える」という自立的終活が重要視されています。

オレンジページのアンケート結果によると、73%の人が「将来、困ることが起こりそう」と回答しており、最も多かった理由は「亡くなったあとの手続きで家族に負担をかけたくない」でした。つまり、多くの人にとって終活とは、“死を恐れるためのもの”ではなく、“生きているうちに他者を守るための行動”なのです。

この考えを具体化するために、本書では「今からできる小さな準備」を段階的に紹介しています。たとえば、財産や口座情報を一覧化する、任意後見契約を検討する、死後事務を委任する、デジタル資産を整理する、など、いずれも「すぐに手をつけられる実践法」です。また、「専門家や自治体を上手に頼る」というメッセージも随所に盛り込まれています。終活を“ひとりで抱え込まないこと”こそが、最も賢い備え方であると説かれているのです。

終活の目的を「人に迷惑をかけない」とする考え方は、日本独自の文化的背景にも根差しています。

相互扶助の価値観が薄れる中で、“自立した最期”を目指す意識が広がっており、本書はその現代的ニーズに即した内容となっています。

人気の理由と魅力

この書籍が幅広い年代に支持されているのは、専門的でありながらも読者の感情に寄り添う構成にあります。終活という重たいテーマを、「恐れ」や「義務感」ではなく、「思いやり」と「安心」というポジティブな感情に置き換えている点が、多くの人の共感を呼びました。

最大の魅力は、現実の声から生まれた構成にあります。1000人を超える読者アンケートの結果を反映しているため、「自分だけの悩みではなかった」と感じる読者が多いのです。特に、「お金」「認知症」「デジタル遺産」など、現代ならではの課題を具体的に取り上げている点は他書にない特徴といえます。

また、専門家の監修によって、法制度や手続きの説明が極めて正確かつ実務的です。遺言書の書き方や生前贈与の仕組み、葬儀費用の目安など、他では断片的にしか得られない情報が、読者目線で一冊にまとめられています。

文章は平易で、図や具体例が豊富に挿入されているため、高齢の読者でも読みやすく、家族で共有しながら活用できるのも大きな利点です。書籍のトーンも穏やかで、「死の準備」ではなく「未来への整理」として読後に前向きな気持ちを残します。

さらに、本書の魅力は“読むだけで終わらない”点にもあります。巻末にチェックリストやエンディングノートの書き方例が掲載されており、読後すぐに自分の終活を始められるよう導かれています。多くの読者が「この本で初めて、終活を“自分ごと”として考えられた」と感想を寄せているのは、この行動導線の設計によるものです。

本書が成功している要因は、「知識提供型」ではなく「行動支援型」の構成にあります。

終活の実践書として、読む人の不安を整理し、手を動かさせる仕掛けが随所に施されています。

これは一般的なハウツー本とは一線を画す完成度です。

本の内容(目次)

本書『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』は、誰もがいつか迎える「人生の最期」に備えるための、非常に実用的なガイドです。単なる知識本ではなく、「何を、どの順番で、どのように準備するか」が体系的に整理されています。読者が自分の現状と照らし合わせて行動できるよう、構成も段階的に設計されています。

章立ては次の5つのテーマに分かれています。

- 第1章 身の回りの終活

- 第2章 相続に向けた終活

- 第3章 介護・認知症・終末期医療に備える

- 第4章 葬儀・墓に備える

- 第5章 デジタル遺産と終活

それぞれの章で扱われている内容を具体的に見ていきましょう。

第1章 身の回りの終活

第1章では、「終活の第一歩」として身の回りの生活基盤を整える方法が解説されています。多くの人が「何から始めたらよいかわからない」と感じる終活を、具体的な行動レベルに落とし込み、「生活の棚卸し」から始める重要性を説いています。保険や預貯金、投資、クレジットカードなど、自分に関わるあらゆる契約を可視化することで、家族が後々困らないように準備しておくのです。

また、「モノの整理」も本章の大きなテーマです。単なる片づけではなく、残された人にとって意味がある形で整理する「生前整理」の考え方を中心に紹介しています。例えば、遺品になる前に家族と共有しておくべき思い出の品や、データ化して保管しておく写真の扱い方など、実践的な視点が盛り込まれています。さらに、ペットを飼っている人には「飼育後の引き取り先を決める」という新しい観点からの終活も提案されており、「人だけでなく命全体の終活」として視野を広げる内容です。

終盤では、エンディングノートの書き方にも触れています。自分の希望や財産の整理、家族へのメッセージを記録することで、もしものときの混乱を防ぎ、家族との信頼関係を深めることができます。「死の準備」というよりも、「今を生きやすくする整理」として終活を捉え直すことができる章です。

“身の回りの終活”の本質は、現状を把握することにあります。

特に契約情報や資産の所在をリスト化するだけでも、終活の半分は完了します。

重要なのは「いつでも見つかる仕組み」を作ることです。

第2章 相続に向けた終活

第2章では、「財産をどう残すか」「誰にどう託すか」という相続の核心に迫ります。多くの人が「自分には大した財産がない」と感じていますが、実際には預貯金・保険・不動産など、形を変えて“相続対象”になるものは誰にでもあります。この章では、相続の基本知識から遺言書の書き方までを、専門的な内容をわかりやすく整理しています。

特に印象的なのは、「遺産相続の準備をしないとどうなるのか?」という問いに対する実例です。相続を放置した結果、兄弟や親戚間でトラブルに発展したケースを挙げながら、事前準備の重要性を具体的に解説しています。また、法定相続と遺言による相続の違い、税金や手続きの流れなども丁寧に解説されており、「今のうちにしておくべきこと」が明確になります。

さらに、現代的な課題にも対応しています。おひとりさまの相続、遺産を寄付したい人のための手続き、古い空き家を残さないための方法など、従来の家族構成では想定されなかったケースもフォロー。節税を目的とした生前贈与や、贈与契約書の作成ポイントまで解説されており、「家族をもめさせない相続準備」がこの章の主題です。

相続の失敗は“知識不足”から生まれます。

遺言書と財産リストを作成し、相続人が迷わない仕組みを整えることが“思いやりの相続”の第一歩です。

第3章 介護・認知症・終末期医療に備える

第3章では、人生の後半に起こりうる変化――介護や認知症、終末期医療への備えについて詳しく取り上げています。この章は、「もし自分が動けなくなったら」「判断できなくなったら」を想定し、どのように準備しておけば家族も自分も安心できるかを教えてくれます。

まず、突然倒れたときや病気になったときに備え、家族に伝えておくべき情報(医療・保険・連絡先など)の整理が提案されています。遠くに住む子どもや親族との連絡手段を確保すること、介護が必要になったときに頼れるサービスを早めに探すことの大切さも解説されています。

さらに、法的なサポート制度である「任意後見契約」や「死後事務委任契約」についても紹介されています。これらは、自分が判断できなくなったときに備えて、信頼できる人に財産管理や手続きを委任するための制度です。また、延命措置や医療方針を事前に伝えておく「リビングウィル(事前指示書)」の書き方にも触れられています。人生の最期を自分の意志で決めるための準備が、この章のテーマです。

任意後見契約は“元気なうち”しか結べません。

判断力が落ちてからでは手遅れになるため、早めの行動が大切です。

第4章 葬儀・墓に備える

第4章は、「最期のセレモニー」をどう迎えるかを考える章です。葬儀やお墓についての準備を通じて、「どんな形で見送られたいか」を自分で決めておくことの大切さを教えてくれます。これは、残された家族が困らないための配慮であり、“最後の思いやり”とも言えます。

葬儀では、参列者をどう決めるか、どんな形式にするか、費用をどこまでかけるかといった実務的なポイントを具体的に紹介。最近人気の「家族葬」や「直葬」など、現代の多様な葬儀スタイルも取り上げています。「呼びたい人をリストにしておく」「費用を事前に積み立てる」など、実践的なアドバイスが多く、家族にとっても心の準備がしやすい内容です。

お墓についても、「誰が継ぐのか」「どんな形が自分に合うのか」を考えるための選択肢を紹介。永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養といった新しいスタイルにも触れ、「お墓を持たない」という選択肢の考え方まで掘り下げています。信仰や家族の在り方の変化に合わせた柔軟な発想が特徴的です。

葬儀・墓の準備は“自分の意志を残す作業”です。

希望をノートに書いておくだけでも、家族が「これでよかった」と納得できる葬送になります。

第5章 デジタル遺産と終活

最終章では、現代人にとって避けて通れない「デジタル遺産」に焦点を当てています。スマホ、パソコン、SNS、ネットバンク、クラウドストレージなど、私たちの生活の多くはデジタル化しています。これらを放置したまま亡くなると、家族がアクセスできずに資産が消えたり、SNSアカウントがそのまま残るといったトラブルが起こる可能性があります。

この章では、デジタル資産の整理方法が具体的に紹介されています。パスワードやIDの管理リストを作る方法、信頼できる家族や専門家に情報を伝える方法、そして安全に保管するためのコツなどがわかりやすくまとめられています。また、スマホやパソコンの中にある写真やデータをどう残すか、削除すべき情報の判断基準も説明されています。

デジタル遺産の管理は“今の世代の新しい相続”です。

スマホのロック解除情報を残しておくだけでも、家族の手続きが格段にスムーズになります。

対象読者

本書『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』は、年齢や立場に関係なく「自分らしい最期を迎える準備」を考えたい人のための実用書です。終活という言葉は、シニア世代だけに向けられたものと思われがちですが、実際には幅広い層が直面するテーマです。

以下のような方々に特におすすめです。

- 独身・おひとりさまの方

- 配偶者・子どもがいる世代(親世代)

- 高齢の親を持つ中年世代

- 金融資産・不動産を持つ方

- デジタルネイティブ世代・SNS利用者

それぞれ詳しく見ていきましょう。

独身・おひとりさまの方

ひとりで生きるという選択をした人や、配偶者や家族を亡くして独り暮らしになった人にとって、終活は“自分の人生を自分で完結させるためのプロセス”になります。本書では、そうした立場の人が不安を感じやすい「死後の手続き」「遺産の管理」「ペットの引き取り」などを丁寧に解説しています。特に、死後事務委任契約や任意後見制度など、法律的な備えを理解しやすく紹介しており、頼れる家族がいない人でも安心して準備を進められる構成です。

さらに、“自分の思いをどう伝えるか”にも焦点が当てられています。エンディングノートの書き方や、遺言書に希望を残す方法、身の回りの整理術など、今すぐ実践できる内容が多く、読後には「孤独」ではなく「自立」としての終活を前向きに捉えられるようになります。

おひとりさま終活では、信頼できる第三者を選任しておくことが重要です。

行政書士や社会福祉士との契約により、死後の手続きや葬儀の執行を確実にしておくことで、安心して日々を過ごすことができます。

配偶者・子どもがいる世代(親世代)

家族がいる人にとっての終活は、“愛する人に負担を残さないこと”が最大の目的です。本書では、保険や年金の整理、葬儀の希望、相続の分配などを体系的にまとめ、家族が迷わず行動できるようにする方法を解説しています。特に、家庭内での話し合いが難しいテーマも、自然に共有できる工夫や、実際の事例を交えたアプローチで紹介されています。

また、「終活を通して家族の絆を深める」という視点も特徴的です。たとえば、エンディングノートを使った家族会議の進め方や、「ありがとう」を伝える終活の形など、心の整理にもつながる内容が多く含まれています。この章を読むことで、家族の未来を見据えながら、笑顔で“自分らしい最期”を考えるきっかけを得られます。

終活の話題を避ける家族は多いですが、早い段階で共有することが相続や介護のトラブルを防ぐ最善策です。

「元気なうちに話す」ことこそ、最大の思いやりといえます。

高齢の親を持つ中年世代

親の介護や相続に直面し始める中年世代にとって、本書は“親の終活を支えるためのガイド”として役立ちます。特に、親が認知症になる前に何をしておくべきか、介護が必要になった際の費用や手続きはどうすればよいかなど、現実的な課題を分かりやすく解説しています。成年後見制度や財産管理委任契約など、法的制度の使い方が具体的に説明されている点も安心です。

さらに、「親の家をどう整理するか」「空き家を残さないための手順」といった実務的なテーマも扱い、親子で話し合うためのきっかけを与えてくれます。単なる情報提供にとどまらず、“親子の信頼関係を築く終活”としての視点が盛り込まれているため、世代間の架け橋となる内容です。

親の終活支援は、“親の意思を尊重しながら寄り添う姿勢”が大切です。

介護や財産の話はデリケートなテーマですが、情報と心構えがあれば、穏やかに前へ進むことができます。

金融資産・不動産を持つ方

資産を持つ人ほど、相続や贈与の問題は複雑になります。本書では、遺言書の作成、生前贈与、信託制度などの基本を専門的な視点で整理しながら、初心者にも理解できるように解説しています。難しい税制や法律の内容も、図解や事例を交えて説明されており、「知らなかった」では済まされない大切なポイントを押さえることができます。

また、不動産を放置したままにすることのリスクや、空き家問題への対策など、近年注目される実務的テーマにも触れています。資産をどう守り、どのように受け継ぐか――“賢く残す終活”を考えたい人にとって、本書は信頼できる手引きになるでしょう。

資産の整理は、相続税だけでなく「家族関係を守るための計画」でもあります。

早期に専門家へ相談し、法的な視点で資産承継の流れを整えることが重要です。

デジタルネイティブ世代・SNS利用者

スマホやSNSが生活の一部となった現代では、「デジタル遺産」の管理が終活の新常識になりつつあります。本書では、スマホのデータ、クラウド上の写真、SNSアカウントの扱い方などを詳しく解説。特に、死後にアカウントを削除する手続きや、残された家族がアクセスできるようにする方法など、実践的なステップを紹介しています。

若い世代でも、デジタル上に多くの資産や思い出を残している時代。本書は、そうした情報を安全に整理し、「自分らしいデジタルの終わり方」を設計するための考え方を教えてくれます。終活を“人生の棚卸し”と捉え、SNS世代にも前向きに行動を促す構成です。

デジタル遺産は、紙の財産以上に扱いが難しい分野です。

パスワードや利用サービスの一覧をまとめておく「デジタルエンディングノート」を作成すると、家族の負担を大きく減らすことができます。

本の感想・レビュー

入門でも挫折しない設計

初めて「終活」というテーマに触れる人にとって、この本はまさに最初の一歩にふさわしいガイドです。最初の章では「何から始めればいいのか」という多くの人が抱える疑問に、丁寧に答えてくれます。専門用語がやさしい言葉に置き換えられていて、まるで身近な人に相談しているような感覚で読み進められました。難しい内容を理解させようとするというより、自然と「やってみようかな」と思わせてくれる構成です。

また、全体が章ごとに独立しているため、関心のあるテーマから読めるのも助かります。例えば「保険の整理」や「モノの片づけ」など、自分に今必要な部分をつまみ読みしても違和感がありません。途中で疲れず、どのページからでも実践につながるのが本書の大きな魅力です。

読み終えたときには、終活が「特別なこと」ではなく、「生活の一部として自然に考えること」なのだと気づかされました。忙しい人でも負担なく読み切れる構成で、初めて終活に向き合う人の背中をやさしく押してくれる一冊です。

1000人の声がリアルに響く

この本を読んで一番心に残ったのは、“実際の声のリアルさ”です。アンケートに答えた1000人以上の人たちの言葉には、「ああ、自分も同じことを感じていた」と共感できる部分がたくさんありました。抽象的なアドバイスではなく、生活の中で直面する具体的な悩みが並んでいて、読んでいるうちに「終活」という言葉がぐっと身近になっていきます。

読者の声を軸に構成されているため、ページをめくるたびに誰かの体験や思いが伝わってくるのです。財産のこと、介護のこと、家族との関係…。それぞれの悩みは違っても、「人に迷惑をかけたくない」という共通の思いが貫かれており、まるで一つの大きな物語を読んでいるような感覚になります。

さらに、アンケート結果をもとにした解説があることで、「多くの人がどんな準備をしているのか」「どんなことに困っているのか」が客観的に理解できます。単なる感想集ではなく、データと感情が両立している点が、この本をより信頼できるものにしていました。

家族への思いやりが伝わる構成

この本を読み進めるうちに、「終活とは自分のためではなく、家族のための思いやりなのだ」と気づかされました。特に印象的だったのは、亡くなったあとの手続きや介護の備えといったテーマを、“負担を減らす”という優しさの視点で語っていることです。悲しみや重さよりも、「残された人が困らないように」という温かい意図が感じられました。

本の構成自体が「家族に配慮した設計」になっており、どの章を読んでも「どうすれば家族が安心できるか」という観点で書かれています。単なる情報提供ではなく、読者が家族と向き合うきっかけをくれるのが魅力です。章の最後にまとめがあることで、自分の行動に落とし込みやすいのも助かります。

相続・贈与の仕組みがわかりやすい

相続や生前贈与と聞くと、多くの人が「難しそう」「自分には関係ない」と感じがちですが、この本ではそうした壁を見事に取り払ってくれます。法律や税金に関する内容も、図解と具体的なケースを交えながら説明されており、読みやすさと正確さの両方が保たれています。特に、遺言書の書き方や贈与の注意点など、実践的なアドバイスが充実していました。

専門的な内容を扱いながらも、堅苦しさがなく、読み進めるうちに「なるほど、こういう考え方なんだ」と自然に理解が深まります。監修者である行政書士・明石久美氏の解説は、信頼性が高く、それでいて読者目線に立っているのが印象的でした。難しいテーマをやさしく伝える力を感じます。

読み終えて感じたのは、「知識を持つことは、自分と家族を守ること」だということです。相続問題は避けて通れない現実ですが、この本があれば、焦らず冷静に準備を進めることができると思いました。

デジタル遺産の整理法が実践的

デジタル機器が生活の中心にある現代において、この本の第5章「デジタル遺産と終活」は非常に実践的でした。スマートフォンやパソコンの中には、写真やメール、SNSのアカウント、さらにはネットバンキングの情報など、多くの「見えない財産」が眠っています。本書ではそれらをどう扱えばいいのか、どのように整理しておけば家族に迷惑をかけないかが丁寧にまとめられていました。普段の生活で見落としがちな領域を具体的に説明してくれており、「今のうちにしておくべきこと」がはっきりと理解できます。

特に印象的だったのは、デジタル情報の“残し方と消し方”をテーマにしている点です。単にデータを消すという話ではなく、「自分の意思をどう伝えるか」という観点から解説しており、デジタル社会を生きるすべての人に必要な知識が詰まっています。SNSやオンラインサービスが人生の一部となった今、終活の新しい形を提示していると感じました。

エンディングノートとの相性が良い

エンディングノートを書きたいと思いながら、何をどう記入すればいいのか迷っていた私にとって、この本はまさに答えをくれる存在でした。本書の各章は「身の回り」「お金」「相続」「葬儀」「デジタル」など、エンディングノートの主要項目とほぼ一致しており、並行して記入するのに最適な構成になっています。読み進めるうちに自然と「ここをノートに書き留めておこう」と思えるような導線が整えられています。

特に良かったのは、「書く目的」を明確にしてくれるところです。エンディングノートをただの記録ではなく、「家族への伝言」として活用する視点があり、読みながら心が温かくなりました。また、ノートの空欄を埋めるのではなく、自分の生き方や想いを整理するきっかけにできるよう促してくれる点も印象的です。

この本を読みながらエンディングノートを進めると、単なる作業ではなく“自分らしい終活”に変わっていくのを感じます。ノートが苦手な人にも、自分の言葉で未来を描けるようになるガイドブックです。

終活を前向きにとらえられる

「終活=死の準備」という固定観念を、見事に払拭してくれたのがこの本でした。冒頭の「人生のエンディングを素敵に迎えたい」という言葉が象徴するように、本書全体がとても前向きなトーンで書かれています。重苦しさではなく、晴れやかさを感じさせる語り口が特徴で、読んでいて不思議と安心感があります。

終活を通して“これまでの人生を見つめ直す時間”が持てること、そして“これからをもっと豊かに生きるための準備”であるというメッセージが心に残りました。どの章も「今できること」を具体的に示してくれるので、行動に移しやすいのも嬉しいポイントです。

読了後には、不安が減るだけでなく、未来を前向きにデザインしたくなるような気持ちになりました。この本は、人生の終わりではなく“新しい始まり”を考えるための一冊だと感じます。

家族と話し合うきっかけになる

終活の話題を家族とするのは、どうしても勇気がいります。ですが、この本を読んでからは、そのきっかけを自然に作ることができました。構成がとても対話的で、「自分だけで考えずに、家族と共有しよう」というメッセージが随所に感じられます。読むことで“話しづらい話題を話せる空気”が生まれるのです。

本書では、介護、葬儀、相続など、家族の協力が不可欠なテーマを多角的に扱っています。それぞれが感情論ではなく、事実と手続きに基づいて説明されているため、家族と冷静に話し合う材料としても使えます。実際に本を見せながら話を進めると、思いのほかスムーズに意見交換ができました。

「終活」は個人の問題ではなく、家族全員の未来を整えるためのものだと実感しました。この本があれば、話しにくかったテーマも前向きな対話に変わります。

まとめ

本記事の締めくくりとして、本書『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』から得られる価値と、読後に踏み出すべき行動を整理しておきましょう。読者がこの本から何を学び、次にどう動くべきかを理解することで、終活の第一歩をより確実に踏み出せます。

以下の3つの視点から、内容を振り返っていきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

終活を「自分ごと」として捉え、家族や社会との関わりの中でよりよい生き方を考えるきっかけにするためにも、このまとめがあなたの次の一歩を後押しする内容となるでしょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

不安を「見える化」して、心の負担を軽くできる

多くの人が終活に抱く最大の不安は、「何から始めればいいのかわからない」という漠然とした気持ちです。本書では、1000人のリアルな声をもとに、多くの人がつまずくポイントや悩みを明確にし、その解決法を提示しています。たとえば、「お金の管理」や「死後の手続き」など、具体的なテーマごとにチェックリストやアドバイスが整理されているため、自分の課題を“見える化”することができます。その結果、「漠然とした不安」から「対策できる課題」へと意識が変わり、心の負担が軽くなるのです。

実践的なノウハウで“今日からできる終活”が始められる

終活というと、「高齢になってからの準備」と思われがちですが、本書は今の生活の延長線上で自然に始められる行動を提案しています。保険や口座の整理、エンディングノートの書き方、家の片づけなど、どれも特別な知識がなくても実践できる内容ばかりです。しかも、法律・税務・介護などの専門的な要素も、行政書士である明石久美氏の監修により、一般の人でも理解できる平易な言葉で解説されています。「読むだけで終わらない」「行動に移せる」構成が、この本の大きな強みです。

家族や周囲との関係をより良くできる

終活の本質は、「人に迷惑をかけない」という思いやりの心にあります。本書は、単に財産やモノを整理するだけでなく、「家族との関係を見つめ直す機会」としての終活を提案しています。たとえば、自分の希望を家族に伝えることで、介護や葬儀の際のトラブルを未然に防ぐことができます。また、話しづらいテーマをどう共有すべきか、どのタイミングで話すのがよいかといった“心理的な距離の詰め方”にも触れており、終活を通じて家族の絆を深めることができる内容になっています。

終活を“前向きな生き方”として捉え直せる

本書の根底には、「終活=人生を締めくくる準備」ではなく、「これからをよりよく生きるための行動」というポジティブなメッセージがあります。身の回りを整えることで気持ちが軽くなり、残りの人生を穏やかに、そして自分らしく過ごせるようになる。読後には、終活に対するイメージが180度変わり、“生の延長線上にあるエンディング”を、前向きに捉えられるようになるはずです。

終活は「死を考えること」ではなく、「生を再設計するプロセス」です。

心理学では、未来の不確実性を減らすことが幸福度を高める要因の一つとされています。

つまり、準備をすることで不安が軽減され、今をより安心して生きられる――それこそが、本書がもたらす最大のメリットです。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあと、最も大切なのは「理解で終わらせず、少しずつ行動に移すこと」です。終活は、一気にすべてを整えるものではなく、日常の延長線上で“今できること”を積み重ねていく活動です。

ここでは、本書の内容を自分の生活に落とし込むための具体的なステップを紹介します。

step

1自分の現状を整理する

まずは、現在の自分の生活や資産、健康状態を「見える化」することから始めましょう。本書の中では、口座や保険の情報を整理する方法、家の中のモノを手放すコツ、年金や保険の確認方法などが具体的に紹介されています。すべてを完璧にする必要はなく、たとえば「クレジットカードを一枚減らす」「古い通帳を確認する」など、身近なことから手をつけるのがポイントです。自分の状況を客観的に把握することで、今後の方針が自然と見えてきます。

step

2エンディングノートを活用する

次に取り組みたいのが「エンディングノート」の作成です。これは、自分の考えや希望、家族へのメッセージなどを記録するノートで、万が一のときに大切な人を助けるツールになります。本書では、書き方のコツや項目の優先順位の付け方も紹介されており、初めての人でも無理なく始められます。エンディングノートは、すべてを一度に書く必要はありません。思いついたときに少しずつ書き足していくことで、自然と自分らしい形が整っていきます。

step

3家族と話し合う機会をつくる

終活は一人でするものではありません。本書では「家族への思いやりとしての終活」を重視しています。特に介護や葬儀、相続など、将来家族に関わる可能性のあるテーマは、早めに共有しておくことが大切です。重い話題に感じるかもしれませんが、家族が困らないように話しておくことは、最大の優しさです。話し合いのきっかけとして、「この本を読んだんだけど、少し相談したいことがある」と切り出すのも効果的です。

step

4専門家や自治体に相談する

すべてを自分だけで解決しようとすると、途中で行き詰まることがあります。本書では、行政書士・司法書士・社会福祉協議会・地域包括支援センターなど、終活に関する相談先が丁寧に紹介されています。特に相続や介護、死後事務委任契約などは専門的な知識が必要な分野です。無料相談やセミナーなども多く開催されているため、情報を得るだけでも一歩前進になります。

終活は「静的な準備」ではなく「動的な生活設計」です。

社会学では“ライフプランニングの更新性”が重視されており、定期的な見直しが心の安定と安心感を高めることが知られています。

つまり、今日始めた小さな行動が、未来の自分と家族を支える最良の資産になるのです。

総括

『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』は、単なる終活のマニュアル本ではなく、「どう生き、どう去るか」を自分らしく考えるための人生設計書といえます。本書が伝えるメッセージの根底には、「人に迷惑をかけない」ことだけでなく、「自分自身が納得して生きる」ことの大切さが流れています。終活という行為を、恐れや義務感ではなく、未来への希望として描き直している点が、他の終活本とは一線を画しています。

また、本書が特筆すべき点は、1000人以上のリアルな声をもとに構成されていることです。理論や理屈ではなく、実際に不安を抱く人々の「生の悩み」からスタートしているため、読者は自分の状況と重ねながら理解を深めることができます。終活を特別な人だけのものではなく、「誰にでも関係のある日常的なテーマ」として捉え直してくれる構成になっているのです。

さらに、専門家・明石久美氏の監修によって、法律・相続・医療・デジタル遺産といった専門分野にも確かな根拠があります。感情面のケアだけでなく、実務的なサポートまで一貫して網羅しているため、読後には「やるべきことが明確になった」という安心感が残ります。特に、終活を家族や社会との関係の中で考える視点は、これからの時代においてますます重要になるでしょう。

最終的に、本書は「自分を整えることが、人を思いやることにつながる」ということを教えてくれます。

終活とは、終わりの準備ではなく、“生き方の集大成”です。小さな一歩でも構いません。

今日、この本をきっかけに、自分の人生を見つめ直し、安心して笑顔で未来を迎える準備を始めてみてはいかがでしょうか。

終活について学べるおすすめの書籍

終活について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 終活について学べるおすすめの本!人気ランキング

- モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活

- 人に迷惑をかけない終活~1000人の「そこが知りたい!」を集めました

- 90分でざっくりわかる!終活の本

- よくわかる「終活・相続の基本」

- 図解でわかる高齢者と終活

- 相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全

- おひとりさま・おふたりさまの相続・終活相談

- これが知りたかった! 終活・相続コンサルタントが活躍するための実践手引書