「定年後、あなたはどのように働き、どう生きていきますか?」

誰もが直面する人生の大きな転換点。それは収入の減少や健康不安だけでなく、社会との関わりをどう保つかという問題でもあります。

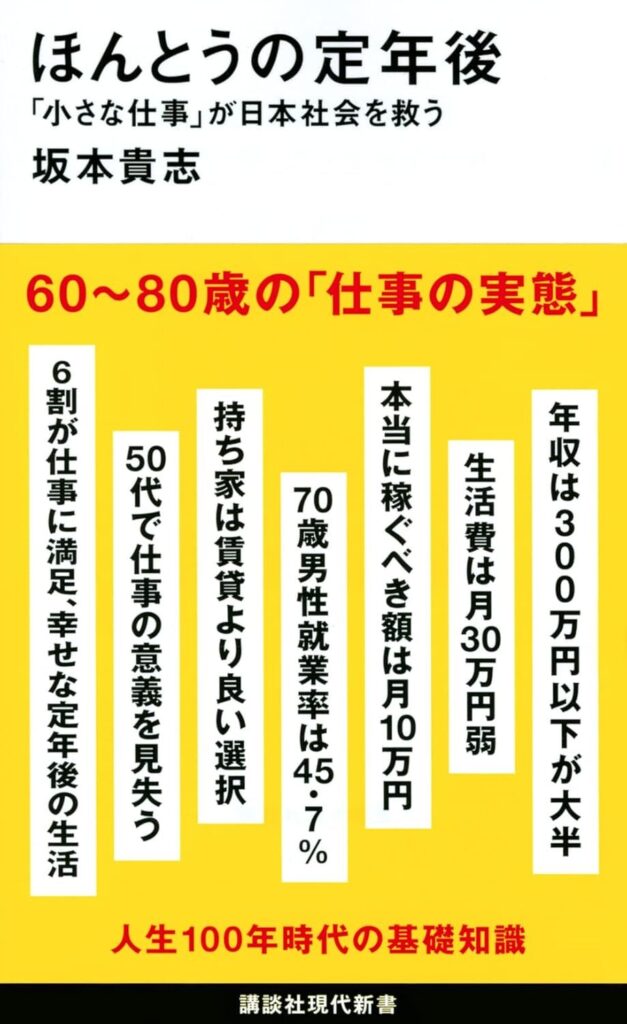

坂本貴志氏の著書『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』は、データと事例を通して、定年後の働き方に新たな光を当てます。

高収入や地位にこだわらず、自分らしく生きるために「小さな仕事」を選ぶ人々の姿は、老後に対する漠然とした不安をやわらげると同時に、社会全体を支える力となっています。

本書を通じて見えてくるのは、「働くこと=生きること」の意味を再定義する視点です。

定年後を単なる余生とせず、人生をもう一度設計し直すチャンスに変えるためのヒントが詰まっています。

合わせて読みたい記事

-

-

定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...

続きを見る

書籍『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』の書評

この一冊は、少子高齢化が加速する日本社会において、避けては通れない「定年後の働き方」というテーマを正面から描いた作品です。著者は、統計やリサーチに基づいて高齢者雇用の実態を解き明かし、同時に具体的な事例を紹介することで、単なる数字では見えてこない「人間の生き方」を浮かび上がらせています。

読み進める際の理解を助けるために、本書評では次の4つの観点から整理していきます。

- 著者:坂本 貴志のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:坂本 貴志のプロフィール

坂本貴志氏は、リクルートワークス研究所で主任研究員を務める人物です。専門領域は労働市場や人材マネジメントであり、特に日本社会における高齢者の就労実態やセカンドキャリアに関心を持ち、調査研究を重ねてきました。大規模なパネル調査や統計データの分析を通じ、数字の裏にある人々の生活や心理を丹念に追いかける姿勢が特徴です。

彼は学術的な分析力と現場に寄り添う視点を兼ね備えており、その研究成果は学会のみならずビジネス誌や社会的議論の場でも高く評価されています。本書においても、単なるデータ解説にとどまらず、実際に働き続ける人々の声を拾い上げることで、統計の数字に血を通わせています。こうした研究者としての姿勢が、読者に「自分ごと」として理解させる力を持たせているのです。

本書の要約

この書籍は、定年後の人生をめぐる現実と希望を、多角的に描き出しています。冒頭では、大規模な統計データを用いながら、退職後の収入の実態や生活コストの実情を明らかにしています。多くの人が抱く「定年後は十分な年金で悠々自適」というイメージとは異なり、実際には年収300万円以下で生活する人が大半であり、生活を維持するために月10万円前後の副収入が求められるという事実が示されます。

続く章では、具体的な事例が紹介されます。例えば、地域の小規模な仕事に従事する人、週末だけ働き続ける人、長年のスキルを活かして再び社会に貢献する人など、多様な生き方が描かれています。こうした実例が、数字だけでは伝わらない「働くことの意味」を浮き彫りにし、読者に自分の未来像を重ね合わせるきっかけを与えています。

終盤では、日本全体の社会課題と結びつけて議論が展開されます。労働力人口が減少するなかで、高齢者の就業はもはや選択ではなく必然であり、「小さな仕事」の積み重ねこそが社会を支える大きな力になると説かれています。個人の生活設計と国家的な持続可能性が、一本の線でつながる構図を示している点が特徴です。

本書の目的

この本の狙いは、退職後を「不安の時代」ではなく「新たな活躍の場」として再定義することにあります。著者は、漠然と老後に抱きがちな恐怖心を払拭し、実際に可能な行動を提示することで、定年後の生活を前向きにとらえ直す道筋を示しています。

重要なのは、仕事の規模や収入の大きさを成功の基準としない視点です。むしろ地域や家庭に根ざした活動、あるいはこれまでのキャリアを小さく活かす取り組みが、人生の満足度を高めることを明らかにしています。読者は「かつての肩書や地位に縛られなくてもいい」という自由な発想を得られるのです。

さらに本書は、社会政策や人材活用の観点からも大きな意味を持ちます。高齢化が加速する日本において、シニア層が働き続けることは個人の選択を超えた社会的要請であり、国家の持続に不可欠な課題です。著者は個人の幸せと社会の安定を結びつけ、その両立を可能にするための現実的な選択肢を提示しています。

人気の理由と魅力

本書が幅広い読者層に受け入れられている最大の理由は、現実に即した具体性と説得力にあります。データに裏打ちされた分析は、読者に「これは机上の空論ではない」という確信を与えます。また統計だけでなく、実際に小さな仕事を続ける人々のエピソードが随所に盛り込まれていることで、共感を喚起しやすくなっています。数字と物語の両輪によって読者は合理性と感情の両面から納得することができるのです。

さらに「月10万円で十分」という指標は、老後の生活設計に悩む人にとって現実的な目安となります。この明確さは、漠然とした不安を具体的な行動に変えるための強力な手がかりです。加えて、働くことを単なる「経済的必要」ではなく「社会参加」や「生きがい」として提示している点が、多くの人に勇気と安心感を与えています。

本書を読むことで、働き続けることは苦しみではなく、むしろ自己肯定感や社会的役割を得るための手段であると気づくことができるのです。

本の内容(目次)

本書は三つの大きな柱から構成されています。それぞれのパートは、定年後の人生をどう過ごすか、そしてその過ごし方がどのように社会全体へと波及するのかを、多角的に明らかにしていきます。

最初の部分ではデータを基盤に「現実」を掘り下げ、次に具体的な人々の体験を紹介し、最後に社会全体への示唆へとつなげるという流れです。

- 第1部 定年後の仕事「15の事実」

- 第2部 「小さな仕事」に確かな意義を感じるまで

- 第3部 「小さな仕事」の積み上げ経済

これらを順番に読み進めることで、個人の暮らしからマクロな社会構造までが一つのストーリーのように立ち上がってきます。

第1部 定年後の仕事「15の事実」

この章では、定年を迎えた人々の生活と働き方の実態を、多角的なデータに基づいて明らかにしています。年収や退職金、貯蓄額といった経済面から始まり、仕事の種類や雇用形態、さらには心身の変化までを含めて整理されているのが特徴です。たとえば、定年後の平均年収は300万円以下が大半であり、生活費も月30万円弱に抑えられる傾向があります。つまり、現役時代と同じ水準の収入を求める必要はなく、生活の質を維持するために必要な稼ぎは意外と少ないことがわかります。

また、50代の時点で多くの人が「仕事の意義」を見失う傾向にある一方で、70歳を超えても約半数の男性が働き続けているという現実も示されています。このように、転職市場が厳しい中で非正規やフリーランスとして再出発する人が多数派となり、デスクワークから現場作業へ移行する例も目立ちます。そこには賃金の低下だけでなく、負荷の軽減やストレスから解放されるという側面もあります。定年後の働き方は単なる「延長戦」ではなく、むしろ生活にフィットした柔軟な選択肢として広がっているのです。

さらに、定年後の「小さな仕事」が人々に満足感を与える事実は見逃せません。約6割が現在の働き方に満足しており、その理由は必ずしも収入ではなく、人との関わりや生活のリズムを保てることにあります。経済全体を俯瞰すると、大きな企業活動よりも、こうした「小さな仕事」の積み重ねが社会を支えていることが浮き彫りになります。これは日本社会にとって大きな転換点を示すデータです。

データ分析の観点から言えば、定年後の就業は「量的な労働力」ではなく「質的な貢献」として評価される段階に入っています。

つまり、数値上の年収減少はマイナスではなく、新しい価値の指標を示しているのです。

第2部 「小さな仕事」に確かな意義を感じるまで

ここでは、7人の事例を通じて、定年後の働き方がどのように変化し、その中で本人がどのような満足や意義を見出しているかが描かれています。事例は多岐にわたり、再就職で一社員として再び現場に立つ人や、週末勤務で組織を支える人、さらには包丁研ぎ職人として独立する人など、それぞれの人生の選択が紹介されています。これらのエピソードは、単なる「生計のため」ではなく、個々人が自分のペースや興味に合わせて新しい役割を見つけていることを示しています。

これらの事例に共通しているのは、仕事そのものが人生の中心ではなくなり、生活や趣味、地域社会との関係と調和しながら存在していることです。つまり、「小さな仕事」は、収入の補完だけでなく、生きがいや社会参加の手段としての役割を果たしているのです。こうして一人ひとりの「小さな物語」が積み重なることで、高齢期の就労がポジティブな文化として形成されていくのです。

第3部 「小さな仕事」の積み上げ経済

この章では、個々の小規模な就労が、社会全体にどのような影響を与えているのかが論じられています。日本の少子高齢化と労働人口減少という背景のもとで、高齢者が担う小さな仕事が「社会の潤滑油」として不可欠になっているのです。駅や施設での警備、地域の清掃、学校での補助など、日常生活の安全や快適さは、こうした仕事によって支えられています。見過ごされがちなこれらの労働が、実は経済の基盤を構築しているという指摘は非常に重要です。

同時に、企業の側も高齢社員をどう活用するかが大きな課題になっています。年功序列的な管理職ポストは限られているため、高齢者を現場で活かす仕組みや柔軟な人事制度が求められています。これは単なる福利厚生の問題ではなく、「労働供給制約時代」における経済社会全体の持続性に直結するテーマです。高齢社員の活躍をどう設計するかが、日本経済の今後を左右する重要なポイントといえるでしょう。

さらに重要なのは、このような小さな働き方が本人にとっても「幸せな老後」の要素であることです。収入補填と同時に、社会参加や生活リズムの維持がメンタルヘルスに良い影響を与えることは、心理学や医療の研究でも裏付けられています。つまり、小さな仕事の積み上げは、経済だけでなく個人の幸福感をも支える「二重の効果」を持っているのです。

対象読者

この本は、定年後の暮らしや働き方に関心を持つ幅広い層にとって学びの多い内容です。

特に以下のような人々にとって、本書は強い示唆を与えてくれるでしょう。

- 定年後の働き方に不安を抱える50代・60代

- セカンドキャリアを模索している人

- 老後の家計や生活設計を考えている人

- 高齢社員の人事設計に関わる経営者・人事担当者

- 高齢化社会の課題に関心を持つ人

こうした層にとって本書は、具体的なデータや事例を通じて「定年後も安心して暮らすためのヒント」を与えてくれるだけでなく、社会的な意味まで踏み込んで考えるきっかけになります。

定年後の働き方に不安を抱える50代・60代

多くの人が50代に入ると、退職後の暮らしについて現実的に考え始めます。これまでのキャリアを積み上げてきたとしても、「自分は定年後にどんな仕事をするのか」「体力やスキルはいつまで通用するのか」といった疑問が浮かぶのは自然なことです。本書は、統計データや実際の事例をもとに、定年後の働き方の全体像を明らかにしています。

また、再雇用制度や短時間労働といった仕組みが現実的にどのように機能しているのかも示されており、「収入は減るが自由度が増す」というような、メリットとデメリットの両面を把握できます。これは漠然とした不安を具体的な課題に変え、解決策を探るきっかけとなるでしょう。

さらに、体力的な制約や健康面の問題についても触れられており、「長く働くことが前提となる社会で、どのように自分のペースを守るか」という視点を提供しています。単なるお金の話ではなく、「どう生きるか」というテーマにまで広がっている点が本書の魅力です。

セカンドキャリアを模索している人

現役時代に培ったスキルや経験をそのまま活かすのではなく、まったく新しい分野に挑戦するケースも増えています。本書では、学校での補助教員や地域での小規模な事業など、再就職や独立といった多様な働き方の選択肢が具体的に紹介されています。

セカンドキャリアを考える際に重要なのは、収入だけでなく「働く意義」や「やりがい」を再発見することです。大規模なプロジェクトや高収入のポジションを求めるのではなく、地域や人との関わりの中で役割を果たすことが、多くの人にとって満足度を高める結果につながっています。

また、セカンドキャリアは「自分の価値を再定義する機会」でもあります。本書に登場する人々は、現役時代には考えられなかった分野で活躍し、自分自身の新しい可能性を切り拓いています。この過程を追体験することは、読者にとっても大きな刺激となるはずです。

老後の家計や生活設計を考えている人

定年後の生活を支えるうえで、経済的な安定は欠かせません。本書は、退職後に必要となる生活費や、退職金・年金の実態について具体的なデータを提示しています。特に「月10万円あれば十分に暮らせる」という視点は、多くの人にとって意外に映るかもしれません。

また、節約だけでなく「小さな収入を得ながら暮らす」という考え方が紹介されており、これによって老後の家計がぐっと現実的に設計できることが示されています。仕事を完全にやめるのではなく、無理のない範囲で収入を確保することが、精神的な安心にもつながります。

さらに、本書は単なる家計簿的な視点ではなく、「生活の質」を重視しています。働きながら趣味や地域活動に関わることが、経済的安定だけでなく、心の充実をもたらすという点が強調されているのです。

高齢社員の人事設計に関わる経営者・人事担当者

企業にとっても高齢社員の存在は無視できないテーマです。特に少子高齢化によって労働力人口が減少している現在、シニア世代をどう活用するかは経営戦略の一部となっています。本書は、定年後の働き方のデータを通じて「現実的な設計指針」を与えてくれます。

再雇用制度や短時間勤務制度を整備するだけでなく、シニア社員が自発的に力を発揮できる環境づくりが重要です。そのためには、体力面・スキル面の変化を理解し、無理なく活躍できるポジションを設計することが欠かせません。本書で示される実例は、その参考となるでしょう。

また、単に労働力を補うだけでなく、高齢社員の経験を組織の知恵として活かすことが、企業文化の維持や若手育成につながる点も強調されています。シニア人材の活用は、組織全体の持続可能性を高める取り組みでもあるのです。

高齢化社会の課題に関心を持つ人

最後に、本書は個人や企業の問題を超えて「社会全体の課題」としての定年後の労働を扱っています。人口減少と高齢化が進むなかで、シニアの就業はもはや個人の選択にとどまらず、日本社会を支える仕組みの一部となっているのです。

小さな仕事が積み重なることで経済や地域社会が維持されている姿は、データだけでなく実際の事例からも浮かび上がります。これは「誰かが働いてくれているからこそ、日常生活が成り立っている」という現実を再認識させてくれるでしょう。

さらに、このテーマを学ぶことは「高齢化社会における持続可能性」を考えることでもあります。社会保障制度や地域コミュニティの在り方と結びつけて考えると、個人の問題がいかに社会的影響を持つのかがよく理解できるのです。

本の感想・レビュー

統計データで見える定年後のリアル

この本を読み進めて最初に強く感じたのは、統計データの持つ説得力でした。年収や就業率、退職金の推移といった数字を淡々と並べるだけでなく、それをもとに「定年後の姿」を具体的に描き出してくれるところに信頼感がありました。自分の未来像を思い描くとき、どうしても希望的観測や感覚に頼りがちですが、ここでは数字が現実を突きつけてくれるのです。

特に、70歳男性の就業率がすでに半数近いという事実には驚かされました。高齢化社会が加速していることはニュースなどで耳にしていましたが、実際にこれほど多くの人が働き続けているのかと知ると、自分の中の「定年」のイメージが一気に揺らぎました。もはや定年は終わりではなく、新しいステージの始まりなのだという実感を持てたのです。

そして、このデータ群が単なる冷たい数字ではなく、生活の背景を伴っている点が印象的でした。収入が減ることや生活費が下がること、あるいは転職市場の厳しさなど、一つ一つの数字が人の人生と直結していることを感じさせられました。数字の裏に生きている人がいることを思うと、この本の提示する現実は重みを増して迫ってきました。

月10万円の仕事がもたらす豊かさ

読んでいて心に残ったのは、「定年後に本当に必要なのは月10万円程度の収入」という指摘でした。現役時代の給与水準を基準に考えてしまうと、どうしても生活に不安を覚えてしまいます。しかし、この数字を提示されると、不思議と肩の力が抜けるような感覚を覚えました。

自分がこれまで抱いていた「老後は現役時代と同じようにしっかり稼がなければならない」という思い込みが覆されたのです。生活費は退職後に自然と下がり、必要なお金は思っているよりも少ない。この事実を知ったことで、無理に高収入を追い求めなくても良いのだと安心できました。

また、月10万円という数字は単なる生活の補填にとどまらず、自分らしい生き方を実現するための余裕にもつながるのだと感じました。仕事を続けることが社会とのつながりや生きがいを生み、結果として「豊かさ」を形づくっていく。この視点は、老後を考える上で大きなヒントを与えてくれるものでした。

50代の働き方転換期とは

本書のなかで特に印象的だったのは、50代を迎えると多くの人が仕事の意義を見失うという指摘です。自分のキャリアを振り返っても、確かにこの時期は昇進の道も限られ、体力の低下も少しずつ意識するようになります。著者がデータを用いながらその転換期を明確に示してくれることで、「ああ、これは自分だけの悩みではないのだ」と思えました。

この「転換期」をどう乗り越えるかによって、その後のキャリアや人生が大きく変わるのだと感じます。本書ではその一端として、定年後に向けて小さな仕事にシフトする姿勢が紹介されていました。50代の段階から、自分の働き方を見直し、現役時代とは違う価値観を持つ準備をする必要があるのだと思います。

読みながら、自分もこの転換期をどう迎えるかを考えさせられました。定年後のために今から何をすべきか、どう心構えを整えるか。本書の示すデータと分析は、未来に対する漠然とした不安を具体的な行動へと変えてくれるものでした。

小さな仕事の満足度の高さ

この本で繰り返し強調されていたのは、「小さな仕事」に就いている人々の満足度の高さでした。正直なところ、現役世代の視点からすると、大きな責任や高収入を伴わない仕事にどれほど意味があるのかと疑問に思っていました。しかし、読んでいくうちにその価値がよくわかるようになりました。

「小さな仕事」は決して華やかではないけれど、自分のペースで続けられ、ストレスが少なく、生活を支えながら人との関わりを楽しめる場でもある。データによれば、定年後にこうした働き方を選んだ人の多くが満足しているというのは、非常に納得のいく話でした。現役時代に競争や成果を重視してきた人にとっても、新たな生き方の選択肢として魅力的に映ります。

特に印象に残ったのは、60代以降になると多くの人が能力の低下を意識し、それに応じた仕事を選ぶようになるという部分です。無理をせず、自分に合った働き方を見つけることで、結果として幸福度が高まる。そうした人々の姿が本書の随所に描かれていて、自分自身の老後に明るいイメージを持つことができました。

地域社会を支える高齢者の現場

読みながら心に残ったのは、街中や身近な場所で高齢者が働いている風景が当たり前になりつつあるという描写でした。コンビニや公共施設、警備や管理といった場面で高齢の方が活躍している姿は、普段何気なく目にしている光景ですが、それが社会全体を支えていると改めて気づかされました。

このような「現場のリアル」を知ることで、定年後の仕事が単に家計を支える手段ではなく、地域社会の維持に欠かせない役割を果たしているのだと理解できました。高齢者が働くことは、自分のためだけでなく、社会にとっても必要不可欠なことなのだと感じました。

さらに、その働き方が個々人の事情によって異なるという点も印象的でした。余裕がある人が社会貢献のために働く場合もあれば、生活のために必死で働いている人もいる。しかし、どちらの場合であってもその存在が地域にとって大切であることは変わりません。この視点を得られたことは、自分自身の将来を考えるうえでも大きな学びでした。

管理職という幻想の崩壊

読み進めるうちに強烈に印象に残ったのは、60代で管理職として働いている人がごく一部しかいないという現実です。現役時代には、誰もが当然のように役職を目指し、その先に安定や誇りがあると信じていました。しかしデータが示すのは、むしろ大多数が役職から離れ、肩書きに縛られない働き方へ移行しているという事実でした。

そのことに最初は少しショックを覚えましたが、同時にどこか安心感もありました。役職に就いていなくても十分に生活を営み、社会に貢献し、人生を楽しむ人々がいる。その姿は、役職や地位を持たないことをネガティブに捉える必要はないのだと教えてくれました。むしろ、地位に縛られないからこそ選べる自由な働き方があるのだと気づかされたのです。

肩書きや管理職という概念に過度な意味を持たせることなく、自分がどう生きたいのかを優先する。この発想の転換は、定年後のキャリアだけでなく、現役世代の働き方にも通じる大切な視点だと感じました。

漠然とした不安が形を持つ

この本を読む前は、定年後の生活に対して漠然とした不安を抱えていました。何がどう不安なのか言葉にできず、ただ将来がぼんやりと心配だという感覚が常にありました。しかし本書は、その不安の正体をデータや事例を通じて明らかにしてくれたのです。

たとえば、収入がどれくらい減るのか、どの年代にどのような働き方を選ぶ人が多いのか、そしてその満足度はどの程度なのか。そうした情報が提示されることで、「自分の不安はここから来ているのだ」と理解できました。不安を言葉にできると、不思議と気持ちが落ち着き、具体的に備える力が生まれてきます。

この体験は非常に大きな意味を持ちました。不安が漠然としたままでは何もできませんが、正体を掴めば行動に移せる。本書はまさに、定年後の不安に光を当て、その解決の糸口を与えてくれる存在だと感じました。

社会を救うという視点の新鮮さ

読み進めるなかで、個人的に最も新鮮だったのは「小さな仕事が日本社会を救う」という視点でした。これまで、定年後に働くことは個人の事情や家計の問題として語られることが多かったように思います。しかしこの本は、その働き方が社会全体の持続可能性と結びついていることを明確に示しています。

少子高齢化が進む日本では、現役世代だけでは社会を支えきれない。だからこそ、定年後の人々が地域や日常生活の現場で働き続けることが大きな力になる。こうした視点を持つことで、自分が働くことに社会的な意味を見出せるようになりました。

単に「自分の老後をどうするか」という狭い問題ではなく、「社会全体の未来のために自分がどんな役割を担えるのか」を考えるきっかけを与えてくれる。そこにこの本の真の価値があるのだと感じました。

まとめ

本書は、データと実例を丁寧に積み重ねながら、定年後の働き方をめぐる新しい視点を提示してくれます。読み終えたとき、単なる「老後の不安解消」ではなく、自分らしい生き方を考えるための道しるべになるはずです。

ここでは最後に、本書から得られる学びや活用法を整理しながら、読者が次に踏み出すためのヒントをお伝えします。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

以上を踏まえながら、定年後の人生にどう向き合うかを一緒に考えていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、この本を手に取ることで得られる代表的なメリットを整理して紹介します。

定年後のリアルな実態を把握できる

最も大きな利点は、定年後にどのような仕事や生活が待っているのか、その具体像を知ることができる点です。漠然と「年金だけでは足りない」「高齢者でも働かなければならない」と考えている人は多いですが、本書はその思い込みを数字と体験談を通じて明快に解きほぐします。年収が300万円以下に収まるケースが大半であることや、本当に必要な生活費は月10万円程度にまで圧縮されることなど、事実に基づいた情報は、将来を冷静に見つめる視点を与えてくれます。

不安を安心へと転換できる

老後に抱く心配は、情報不足から生まれるものが大半です。本書では、50代で訪れる仕事観の変化や、60代以降の管理職がごく少数である現状、さらに70代男性の半数近くが働いているという社会の姿を示すことで、「自分も例外ではない」という共通感覚を持たせてくれます。その上で、実際に就労している人々の姿から、「小さな仕事」こそが生活を豊かにし、むしろ満足度を高める源泉であることを示しています。この認識の転換は、不安を抱えながら日々を過ごす人にとって大きな精神的支えとなるでしょう。

小さな仕事の価値を再発見できる

次に得られるメリットは、「小さな仕事」に込められた意味を再評価できる点です。本書は、管理職や高収入のポジションだけが働く目的ではないことを、多彩な事例を通じて伝えています。学校の補助教員や地域の管理人、さらには趣味を生かした自営業など、一見すると小規模な働き方が人々の生活に満足感をもたらしている姿が描かれています。これらを知ることで、「働くこと=競争や成果」ではなく、「働くこと=生活や心の充実」という新しい視点を持つことができるでしょう。

新しい生き方のモデルを学べる

また、本書は未来を肯定的に描き出す役割も担っています。大きな肩書きや高額な報酬を追い求めるのではなく、地域や身近な環境で小さな役割を担いながら働くことが、むしろ幸福度の高い生活につながるという事例が数多く紹介されます。包丁研ぎ職人や補助教員といった具体的な実践例を知ることで、自分自身が歩むセカンドキャリアの可能性をイメージできるようになります。これは単なる「働き続ける義務感」ではなく、「生涯現役を楽しむ」ためのモデル提示として大きな意味を持っています。

心理学的にみても、漠然とした不安は「具体的な未来像」を持つことで軽減されることが分かっています。

本書がデータと事例を用いて示す老後の姿は、読者にとって不安を希望へと変える心理的な支えとなるのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、多くの読者が感じるのは「自分も定年後の人生に向けて具体的に動き出さなければ」という気持ちです。知識や事例を得ただけでは生活は変わりません。大切なのは、その学びをどう実際の人生に落とし込むかという行動です。

ここでは、読後に踏み出すべき三つのステップを紹介します。

step

1自分のライフプランを可視化する

最初に取り組むべきは、自身の収入・支出のバランスを具体的に確認し、ライフプランを「見える化」することです。特に、定年後に必要な生活費は現役時代よりも減少するため、今の延長で考えると過剰な不安を抱えてしまいます。本書で示されている「月10万円程度の収入があれば十分」という目安を参考に、自分の家計に合わせて必要な金額を試算してみるとよいでしょう。数字で把握することで、将来像が格段に鮮明になります。

step

2自分に合う「小さな仕事」を探す

次に意識したいのは、自分の得意分野や関心を生かせる「小さな仕事」を考えることです。本書には、補助教員や地域の管理人、趣味を仕事にした事例などが紹介されています。これらは決して特別な才能を持つ人だけのものではなく、多くの人に開かれた選択肢です。今から「自分なら何ができるか」を考え始めることが、定年後の充実につながります。小さな仕事を想定して準備することで、心の安心感も同時に得られるでしょう。

step

3地域や人とのつながりを育む

そして最後に重要なのは、人との関係性を見直し、広げていくことです。本書で描かれる多くの事例は、地域や周囲の人々との交流を基盤に成り立っています。定年後の仕事は「お金のため」だけではなく、「誰かに必要とされる」ことで大きな意味を持ちます。そのため、地域の活動に参加したり、趣味の集まりに顔を出したりすることが、自分に合う働き方を見つける第一歩になります。人とのつながりが豊かさを支えるのです。

総括

本書『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』は、定年後の働き方を「小さな仕事」という視点から再定義し、従来の「大企業で長く働き続ける」というモデルに代わる新しい生き方を提示しています。データと事例を通じて明らかになるのは、定年後に多くの人が求めるのは高収入や地位ではなく、自分らしく働ける安心感と適度な充実感であるという事実です。こうした視点の転換は、個人の人生観だけでなく、社会全体のあり方にまで波及する大きな意味を持っています。

また、働き続ける理由は人それぞれ異なります。経済的な事情から生活のために働く人もいれば、社会とのつながりや生きがいを求めて働く人もいます。本書が強調するのは、この多様性こそが「定年後の仕事」の本質であるという点です。従来の画一的なキャリアモデルに囚われる必要はなく、それぞれの事情や価値観に応じて自分に合った働き方を見つけていくことが、幸福な老後につながると示しています。

さらに、社会的な側面から見ると、高齢者の労働参加は日本経済において不可欠な存在です。少子高齢化が進行するなか、現役世代だけで社会を支えることは不可能に近くなっています。そこで、定年後の人々が地域や現場で小さな仕事を積み重ねることは、社会の安定や経済の持続可能性を確保するうえで重要な役割を果たすのです。つまり、定年後に働くことは「個人の生きがい」と「社会の持続可能性」を両立させる行為でもあります。

本書が伝えるのは、定年後を恐れるのではなく、むしろ新しい可能性を広げる機会として捉える姿勢の大切さです。

月10万円の収入でも十分に豊かに暮らせるという発見や、趣味や地域活動を軸にした働き方の実例は、多くの人に安心感と希望を与えます。

定年は終わりではなく、むしろ新しい「現役生活」の始まりです。この視点を持つことで、私たちは年齢に関係なく、人生をより自由に、より創造的にデザインすることができるのです。

定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全

- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑

- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100

- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!

- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版

- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!

- 定年後 50歳からの生き方、終わり方

- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書

- 定年後 自分らしく働く41の方法