「老後が不安……でも、何から始めればいいの?」そんなあなたに、やさしく寄り添う一冊。

「iDeCo(イデコ)って聞いたことあるけど、難しそう」「お金のことって、なんだか避けてきた……」――そんな声に応える、まったく新しいお金の入門書が登場しました。

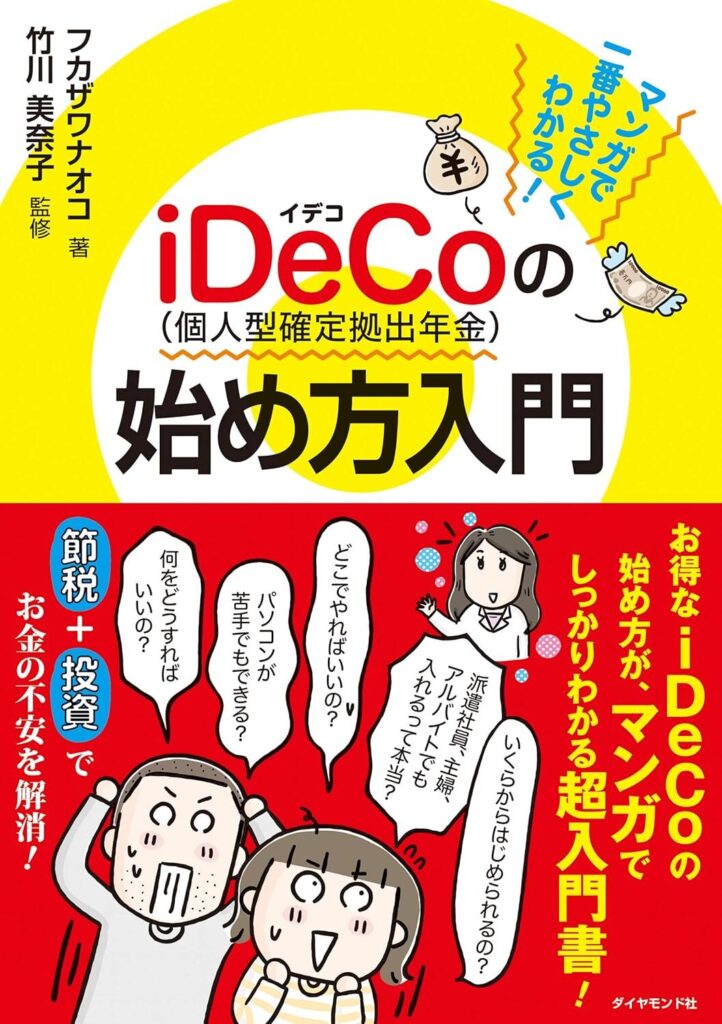

『マンガで一番やさしくわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方入門』は、お金オンチな40代共働き夫婦が、節税しながら老後資金をつくる「iDeCo」にチャレンジする様子をリアルに描いた実用コミックエッセイ。

難解と思われがちな年金制度や投資信託の仕組みを、ストーリー仕立てとかわいいマンガで楽しく学べます。

「そもそも年金って?」「投資って何から始めるの?」という疑問から、「どの金融機関を選べばいいの?」「もし損をしたら?」といった不安まで、iDeCo初心者のためにやさしく解きほぐしてくれる構成。

監修はファイナンシャルジャーナリスト・竹川美奈子さんという心強い布陣も魅力です。

お金に悩みやモヤモヤを抱えるすべての人に贈る、"人生設計の第一歩"にぴったりな一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

iDeCoについて学べるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

将来のために資産をしっかり準備したい――そう考える人たちの間で注目を集めているのが、iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)です。 節税しながら老後資金を積み立てられるこの制度は、国が用意したお得な仕 ...

続きを見る

書籍『マンガで一番やさしくわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方入門』の書評

この本は、老後のお金に漠然とした不安を抱えている人に向けて、iDeCo(個人型確定拠出年金)という制度の「意味」「メリット」「始め方」を、マンガと丁寧な解説で伝える実用書です。著者と監修者がそれぞれの立場から、共感性と信頼性を担保しており、「難しそうだから始められない」という人の背中をそっと押してくれる一冊です。

このセクションでは、本書の価値を以下の5つの視点から掘り下げて紹介します。

- 著者:フカザワ ナオコのプロフィール

- 監修:竹川 美奈子のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

読むだけで終わらず、きちんと「次の一歩」に進める本だと感じてもらえるよう、構成内容と筆者陣の魅力を丁寧に見ていきましょう。

著者:フカザワ ナオコのプロフィール

フカザワ ナオコさんは、1973年生まれの漫画家・コミックエッセイスト。愛知県を拠点に活動しており、日常の出来事や自身の経験を題材に、ユーモラスかつ共感を呼ぶエッセイ漫画を多数手がけています。彼女の代表作には『毎日がおひとりさま。』シリーズや『45歳、結婚3年、お金オンチの私にもわかるように家計と老後のことを教えてください!』などがあります。

特徴的なのは、読者と同じ目線で「知らないこと」「不安なこと」を描けるところです。とくにお金のこと、投資のことになると、多くの人が「難しそう」「知らない世界」と感じてしまいますが、フカザワさんの描写はあくまで“自分ごと”としてリアル。読者が感じている戸惑いや不安をキャラクターに投影しながら、そのプロセスを追体験させてくれます。

例えば本書では、共働きで収入不安定な40代夫婦という設定で物語が進みます。これは現代日本における多くの家庭と重なりやすく、読みながら「自分のことみたい」と思わせてくれる構成です。情報を一方的に押しつけるのではなく、「一緒に知っていこう」と誘導してくれるその語り口に、多くの読者が安心感を抱く理由があります。

監修:竹川 美奈子のプロフィール

竹川 美奈子さんは、LIFE MAP合同会社の代表であり、国内屈指のファイナンシャル・ジャーナリストとして活躍している人物です。2000年にFP(ファイナンシャル・プランナー)資格を取得後、出版社・新聞社勤務を経て独立。以来、個人向け資産形成や年金制度、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)などの分野で、正確かつ実践的な情報を発信してきました。

特筆すべきは、竹川さんが執筆した書籍の多くが「制度の背景まで踏み込んで解説している点」です。たとえば『はじめての確定拠出年金』『一番やさしい!一番くわしい!個人型確定拠出年金iDeCo活用入門』といった著作では、iDeCoの制度設計、税制上の位置づけ、運用リスクの仕組みまで、細部にわたって丁寧に説明されています。

本書では、こうした知識と経験を活かして「初心者にもわかるようにかみ砕きながら、情報の正確性を保つ」監修を徹底しています。マンガの読みやすさに安心感と専門性を加える存在です。

本書の要約

『マンガで一番やさしくわかる!iDeCoの始め方入門』は、制度を知らない人でも“最初の一歩”を踏み出せるように設計された、実用コミックエッセイです。

物語の主人公は、収入が安定しないフリーランスの妻と、先行き不透明な会社員の夫という40代共働き夫婦。彼らが老後への漠然とした不安を感じ、「何かしなきゃ」とiDeCoに興味を持つところから、物語が始まります。

全8章構成で、年金制度の基礎、iDeCoの仕組みとメリット、掛金の上限や職種別の違い、商品(投資信託など)の選び方、金融機関の比較方法、申し込み手順、そして受け取りの仕方に至るまで、一つずつ順を追って解説。マンガパートではキャラクターの気持ちに寄り添いながら、要点解説では制度の要素を図解付きで丁寧にフォローしています。

iDeCoを利用することで「節税しながら将来の年金を自分で準備できる」という仕組みが、ストーリーの進行にあわせて自然と理解できる構造になっています。

本書の目的

この書籍の目的は、「iDeCoを始めてみたいけれど難しそうで不安」という読者の心理的な障壁を取り除き、行動へ導くことです。

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税、さらに受け取り時にも税優遇があるなど、老後資金形成において極めてメリットの多い制度です。ところが、制度の複雑さや投資という言葉への抵抗感から、多くの人が二の足を踏んでいるのが現実です。

そこで本書は、「知らなくて当然」「不安なのが普通」といったスタンスで物語を構築し、読者が登場人物に自分を重ねながら制度に親しめるようにしています。解説ページでは、竹川美奈子さんの監修によって制度の仕組み・税制の優遇・リスクとの向き合い方まできっちりと補足されており、「読んで終わり」ではなく、「次のアクションにつながる」実践性を備えています。

重要なのは、「完璧に理解してから始める」のではなく、「わからない部分があっても、まず始めてみる」という現実的なアプローチを提案している点です。

人気の理由と魅力

『マンガで一番やさしくわかる!iDeCoの始め方入門』が多くの読者から支持される理由は、以下の5つに集約されます。

漫画形式でとにかく読みやすい

専門書と違って活字ばかりではないため、「気軽に手に取れる」「最後まで読めた」という読者が多数。読書が苦手な人にもハードルが低い構成です。

ストーリーで制度の意味が“体感”できる

登場人物の悩みや学びがリアルで、「そうそう、私もこれがわからなかった」と思える描写が多く、制度理解に感情を結びつけられます。

制度の全体像が丁寧に解説されている

掛金、控除、運用、給付、リスク対策まで体系的に網羅。ネット情報では断片的になりがちな知識が、1冊にぎゅっとまとまっています。

監修の信頼性が抜群

竹川美奈子さんの存在により、「ちゃんと正しい知識が書かれている」と安心して読み進めることができます。

「読んだらやってみたくなる」実践性

申込の流れ、金融機関の選び方、商品比較、必要書類の取り寄せなど、読後すぐに“次のアクション”に移れるような情報がしっかり含まれています。

そのため、読者レビューでも「資料請求までした」「つみたてNISAとの違いが理解できた」「今まで何となく避けていたけど、やってみる気になった」といった声が多く見られます。

本の内容(目次)

『マンガで一番やさしくわかる!iDeCoの始め方入門』では、iDeCoの知識ゼロの人でもスムーズに理解を深められるように、ストーリーと解説が交互に進行する全8章構成となっています。

以下のポイントに沿って、章ごとの内容を紹介していきます。

- 第1章 将来が不安すぎる! 老後を支えるのは3つのお金

- 第2章 iDeCoって何? どういう仕組み?

- 第3章 iDeCoのメリットはこれだ!

- 第4章 iDeCoの掛金はタイプによって違う!

- 第5章 iDeCoの商品はどうやって選ぶの?

- 第6章 iDeCo、どうやって始める?

- 第7章 iDeCo初心者だからこそわからない、ここが心配&疑問

- 第8章 iDeCoに申し込もう!

読み進めるごとに、自分が何を知らなかったのか、何をすればいいのかが自然と整理されていきます。

第1章 将来が不安すぎる! 老後を支えるのは3つのお金

この章では、誰にとっても避けて通れない「老後の生活費問題」に真正面から向き合います。日本では平均寿命の延びにより、老後期間が20年、場合によっては30年以上に及ぶことも珍しくありません。しかしその長い期間を支えるためのお金が、十分に備えられていない家庭が多いのが現状です。

フカザワさん夫妻のように、「年金でどれくらい生活できるのか?」「貯金はいくら必要なのか?」「そもそも何から手をつければいいのかわからない」といった漠然とした不安を抱えている人は多いでしょう。

そこで本章では、老後を支える「3つの収入源」に注目します。

- 公的年金(国民年金・厚生年金)

- 企業年金や退職金などの勤務先からの支援

- 自分で積み立てて準備する資産(iDeCo・NISA・預貯金など)

中でも、特に注目されるのが「3」の“自助努力による資産形成”です。なぜなら、少子高齢化や年金制度の持続性への懸念から、今後「1」や「2」だけで安心して老後を過ごせるとは限らないからです。

マンガでは、主人公夫婦が「老後って、思ってたよりお金かかるのかも…」とリアルな焦りを感じ始める様子が描かれており、読者の共感を呼びます。自分事として「備えなくちゃ」と自然に意識できる導入として、とても効果的です。

第2章 iDeCoって何? どういう仕組み?

この章では、iDeCoの基本構造について、制度の成り立ちから実際の仕組みまでやさしく説明されています。特に初心者が混乱しやすい「税制優遇」や「運用」の話も、ストーリーマンガの形式で親しみやすく理解できます。

iDeCoは「個人型確定拠出年金」という制度で、毎月決まった額を積み立て、それを自分で選んだ金融商品(定期預金や投資信託など)で運用し、60歳以降に受け取るというものです。「自分で決める年金制度」とも言われます。

書籍では、制度名が難しく感じる読者のために、仕組みを「老後のための自分専用の貯金箱」のようにたとえながら描写しています。夫婦が「わかりづらい!」と声を上げつつ、少しずつ制度の全体像を理解していくプロセスに共感を覚える構成になっています。

第3章 iDeCoのメリットはこれだ!

この章では、iDeCoの“お得なポイント”が詳しく紹介されています。中でも重要なのは「3つの税制優遇」です。iDeCoの最大の魅力とも言えるこの制度的メリットを、初心者にも理解しやすいよう順序立てて解説しています。

- 【拠出時】…掛金が全額「所得控除」の対象。税金がその分軽くなる。

- 【運用時】…運用益(利益)がすべて非課税。普通なら約20%かかる税金がゼロ。

- 【給付時】…受け取る際も「退職所得控除」や「公的年金等控除」の対象となり、税負担が軽減される。

この3つの優遇によって、長期的には数十万円~数百万円もの差が生まれることも。書籍では、マンガ内で夫婦が実際にシミュレーションしながら「こんなに税金減るの!?」と驚く場面もあり、読者自身が「自分のケースではどうなるか」をイメージしやすくなっています。

また、「節税=お金が戻ってくるわけではない」という注意点も補足しており、実際の手取りがどう変化するのかが現実的に描かれているのも特徴です。

第4章 iDeCoの掛金はタイプによって違う!

iDeCoは「誰でも自由にいくらでも積み立てられる制度」ではありません。この章では、自分がどのタイプに属していて、どれだけの金額を掛けられるかを判断するポイントが整理されています。

それらの情報が「表」としてまとめられているため、視覚的にも把握しやすく、自分がどのタイプに当てはまるかを即座に確認できます。

加えて、本書では「無理なく継続できる掛金設定」の考え方にも触れています。たとえば、家計に余裕がある月だけ増額し、厳しい月には最低限(5,000円)に抑えるといった“柔軟な運用”の大切さを、漫画内の夫婦のやり取りを通じてわかりやすく伝えています。

第5章 iDeCoの商品はどうやって選ぶの?

この章では、iDeCoで選べる商品、特に投資信託の選び方について解説されています。iDeCoの最大の特徴は「自分で運用する」ことですが、その一方で「投資=難しそう」と感じる人が非常に多いのが実情です。

本書ではその不安を払拭するために、「元本確保型」と「投資型」という2種類の選択肢の違いから、リスクとリターンの基本概念までをわかりやすく漫画で描いています。たとえば、元本確保型は定期預金や保険商品でリスクはほぼゼロ。一方、投資型は株式や債券を含む投資信託でリターンが期待できるものの、元本割れの可能性もあります。

著者自身が投資に対して「損しそうで怖い」と語る場面は、同じ思いを持つ読者に安心感を与え、共感を呼びます。さらに、信託報酬(投資信託を保有する際の手数料)の違いや、バランス型とインデックス型の違いなど、商品選びで重要なポイントも丁寧に押さえています。

第6章 iDeCo、どうやって始める?

この章では、iDeCoを実際に始めるためのステップが、順を追って具体的に説明されます。iDeCoの開始には、主に以下の手続きが必要です。

- 金融機関を選ぶ

- 申込書類の取り寄せと記入

- 勤務先の証明書類の取得(会社員の場合)

- 書類提出と審査

- 掛金の拠出開始

まず最初のステップとなる「金融機関選び」は、非常に重要です。なぜなら、金融機関ごとに取扱商品・手数料・サービス内容が大きく異なるからです。本書では、「ネット証券は商品数が多くて低コスト」「大手銀行は安心感がある」など、選ぶ際の比較ポイントを紹介し、選択の基準を提示してくれます。

第7章 iDeCo初心者だからこそわからない、ここが心配&疑問

制度を理解して始める準備が整っても、まだ不安が残るのがiDeCoの難しいところ。この章では、初心者が抱きがちな「もし○○だったら?」という不安や疑問に丁寧に答えています。

たとえば、「運用中に商品が値下がりしたら?」「金融機関が倒産したらお金はどうなる?」「途中でやめたくなったら?」「60歳より前にお金が必要になったら?」といった不安がマンガ内で次々と登場します。

それらの問いに対して、制度上どうなっているのか、どう対応すべきかがわかりやすく説明されています。iDeCoは60歳まで原則引き出せない制度なので、「自由に引き出せないこと=不便」というイメージを持つ人も多いですが、本書では「その不便さこそが老後資金を確実に守る鍵」だと前向きに捉えられるよう工夫されています。

第8章 iDeCoに申し込もう!

いよいよ実践編として、iDeCoの申し込みに進む章です。この章では、実際の申込書類の記入方法から、郵送時の注意点、口座開設後の初期設定までをわかりやすく図解とマンガで追いながら学んでいきます。

夫婦で「どこの金融機関にする?」「この投資信託でいいのかな?」と相談する姿が描かれており、読者自身も自分の生活に重ねながら、実際に始めるイメージを持てるようになっています。

また、申込書類の書き方でよくあるミスや、会社に提出する「事業主証明書」の取得方法といった、実務的なノウハウも網羅されており、迷いがちな手続きをサポートしてくれます。

さらに、申し込みが終わった後の「加入完了通知の受け取り方」や、「初回の掛金引き落としのタイミング」についても触れられており、「その後どうなるのか」まで含めて読者の不安に応えてくれます。

対象読者

本書『マンガで一番やさしくわかる!iDeCoの始め方入門』は、単に制度の説明にとどまらず、読者の生活背景や心理的なハードルに配慮しながら、誰にとっても実践しやすい内容に仕上がっています。

特に以下のような方々に強くおすすめできます。

- 初めてiDeCoを知る初心者

- 老後資金に不安がある人

- 家計の見直しに関心がある人

- 投資未経験の人

- 資産形成を始めたい人

以下に、それぞれのタイプの読者にとってどのような価値があるかを具体的に解説していきます。

初めてiDeCoを知る初心者

「iDeCoって名前だけは聞いたことがあるけど、何のことかまったくわからない」という方にとって、本書はまさに理想的な入門書です。

難解な専門用語や制度の仕組みが、すべてマンガ形式でやさしく描かれているため、金融や年金制度にアレルギーのある人でもスッと理解できます。登場するのは、投資初心者であり、将来の不安を感じながらも行動に移せなかった夫婦。彼らが「そもそも年金ってどうなってるの?」「iDeCoって結局何なの?」といった素朴な疑問を一つずつ解消していく姿に、自分自身を重ねる読者も多いはずです。

特に「自分の年金はどのくらいもらえるの?」「iDeCoに加入すると何が変わるの?」といった基礎的な問いに対しても、非常に親身なスタンスで答えてくれるのがこの本の特徴。ストーリーに自然に知識が組み込まれているため、「読み進めるだけで学べる」構造になっています。

老後資金に不安がある人

「老後2000万円問題」が話題になったように、現代の日本では多くの人が老後資金に不安を抱えています。「今の収入だけでギリギリ」「貯金もあまりない」「将来もらえる年金だけで暮らしていけるのか?」といった疑念は、誰にとっても他人事ではありません。

この本では、そうした“お金の不安”に真っ向から向き合いながら、具体的な解決策としてiDeCoを提示しています。特に「3つの老後資金(公的年金・企業年金・私的年金)」という視点から、自分に必要な金額をどうやって準備するのかが明快に示されています。

夫婦で試行錯誤しながら制度を理解し、家計を見直し、ついにはiDeCoを始めるまでの過程がマンガで描かれているため、「自分もやってみようかな」と思えるような共感が生まれやすい構成です。

家計の見直しに関心がある人

日々の生活費や支出が増え続ける中で、「家計を見直したい」と思う人は年々増加しています。しかし、多くの人は“節約”ばかりに意識が向き、“仕組みを使ってお金を賢く守る”という視点が抜け落ちがちです。

iDeCoは、実は「節税」という家計改善の強力な武器になります。毎月の掛金がそのまま所得控除になるため、年収や家族構成によっては、年間で数万円の節税効果が期待できます。本書ではこのポイントを、専門用語を極力使わず、マンガでイメージしやすく解説しています。

さらに、保険や住宅ローンの見直しと併せてiDeCoを導入することで、どう資産全体を整えていけるかという視点にも触れています。読み終わった後には「節約だけが家計改善ではない」と気づけるはずです。

投資未経験の人

「投資は難しそう」「損をしそうで怖い」「株とかギャンブルみたいなものでは?」——このような不安を抱く方は非常に多いです。しかし、その誤解を解き、投資を「身近で現実的な手段」に変えてくれるのが本書の力です。

物語では、まさに「投資未経験」の夫婦が主人公。iDeCoの制度を通じて初めて投資信託に触れる流れが描かれ、難しい話は一切ナシ。たとえば「リスクとリターンとは?」「分散投資ってどういうこと?」「元本保証との違いは?」といった基本事項を、イラストと具体例を交えて噛み砕いて説明しています。

また、投資信託にはリスクを抑えた商品もあり、「全部株にする必要はない」「定期預金型の商品もある」といった情報が、安心感を与えてくれます。

資産形成を始めたい人

「何となくお金のことを考えなきゃいけない気がするけど、どこから手をつければいいのか……」という人は非常に多く、そうした“最初の一歩”にぴったりなのがiDeCoです。

この書籍では、制度の仕組みだけでなく、「どの金融機関を選べばいいの?」「書類ってどう書くの?」「実際の手続きはどんな感じ?」といった超実践的なノウハウも、物語とともに丁寧に紹介されています。

しかも、節税・長期積立・運用益非課税というメリットを組み合わせたiDeCoは、「ほったらかしでも続けられる」資産形成の好例。だからこそ、「投資なんて難しそう」と感じている人ほど、この制度から始めるのが理にかなっています。

本の感想・レビュー

章立てが整理されていて初心者にぴったり

私は割ときっちり構造を立てて勉強するタイプで、「まず全体像を知ってから、各パーツを理解したい」と思う方です。だからこの本の章構成はとてもありがたかったです。最初に「年金の基本」から始まって、その次に「iDeCoの仕組み」→「メリット」→「掛金」→「投資商品の選び方」……と順番に理解を積み上げていける構成になっていて、迷子になることがありませんでした。

特に良かったのは、各章の冒頭にあるちょっとしたまとめや、最後の振り返り的な要素。これがあることで、「今自分は何を理解したのか」が整理しやすく、読み進めるごとに自信がついていく感じがしました。

情報量はしっかりあるのに、混乱させない構成のうまさ。これは初心者にこそ必要な設計だと思いますし、まさに“やさしくわかる”の言葉どおりでした。

マンガだから読みやすく、続きが気になる

普段から金融の話には苦手意識があって、少し難しそうな文字の多い本は、なかなか手が伸びませんでした。でもこの本は表紙からして親しみやすくて、めくってみるとすぐに「これは私でも読める!」とホッとしました。

何より嬉しかったのは、漫画という形式がとてもリラックスして読めること。登場する夫婦の会話も自然で面白く、「ああ、うちもこういう会話するなあ」と思わず笑ってしまったり共感したり。専門的な内容が描かれているにもかかわらず、ストーリーとしても楽しめるので、途中で飽きることがまったくありませんでした。

とくに、知識ゼロから始めたご夫婦が少しずつ理解を深めていく様子を読んでいくうちに、「私も一緒に成長しているんだな」と感じられる一体感があって、気づいたらあっという間に読み終えていました。

読み終わった後すぐ行動に移せる具体性

この本を読み終えて一番良かったと感じたのは、「今すぐ何をすればいいか」が明確だったことです。ただ制度の説明をして終わりではなく、「申し込みに必要な書類をどうやって取り寄せるか」「どんな金融機関を選べばいいか」など、読者が最初の一歩を踏み出すための導線がとても丁寧に描かれていました。

私はこれまで、投資や制度系の本を読んでも「ふーん」で終わることが多かったのですが、この本は読み終えた直後に「よし、資料請求してみよう」と素直に行動に移れました。これは大きな違いだと思います。

そして、その行動のハードルを下げてくれたのは、具体性のある実践的なアドバイスがあったから。単なる情報提供ではなく、「あなたもこうしていいんだよ」と背中を押してくれるような温かさを感じました。

どれだけ得するかが腑に落ちる

iDeCoの一番のメリットは“節税”だと聞いてはいましたが、実のところ「本当にそんなに得するの?」「どうやってそれが実現するの?」と疑っていたところも正直ありました。でもこの本を読んで、その疑問がすっかり解消されました。

拠出時の所得控除、運用益が非課税になる点、そして給付時の控除についても、わかりやすい図や事例でしっかり説明されていて、読みながら「なるほど!」と何度も頷いてしまいました。

とくに印象的だったのは、節税の恩恵がどうやって積み重なるのかを視覚的に理解できたこと。普通のテキストだけの本では得られない、マンガならではの分かりやすさがここにも活きていて、「お金のことなのに楽しい!」という不思議な感覚すら覚えました。

竹川美奈子氏監修で情報の正確さが安心

私にとって金融に関する情報源を選ぶうえで一番大事なのは「信頼できるかどうか」です。その点、この本にはファイナンシャル・ジャーナリストとして長年活躍している竹川美奈子さんが監修についており、安心して読み進めることができました。

iDeCoの制度は、少し調べるだけでもサイトや本によって微妙に説明が違っていたり、古い情報が出てきたりして、何を信じていいかわからなくなることがあります。しかし、この本では監修者の立場から、正確で最新の情報がわかりやすく整理されており、制度の全体像を一貫して信頼して理解できました。

「情報を得る」だけでなく、「間違った判断をしない」ためにも、この監修者の存在は非常に大きな意味があったと感じます。専門的な内容ほど、誰が書いているか・誰がチェックしているかは重要ですね。

共働き40代夫婦の悩みに共感できる

読んでいて一番心に刺さったのは、主人公夫婦のリアルな生活感です。私も40代の共働き家庭で、将来に対する漠然とした不安を感じながらも、何をすれば良いかよくわからない日々を送っていました。この本では、収入が安定しないフリーランスの妻と、昇給の望めない会社員の夫が、それぞれの立場で老後を見つめ直し、少しずつ対策を取っていく姿が描かれていて、本当に自分ごとのように感じました。

中でも印象的だったのは、夫婦でお金の話をするときの葛藤やズレまで丁寧に描かれていた点です。ただの制度説明に終わらず、「こういう気持ち、すごくわかる」と思えるエピソードが随所にあって、読みながら何度もうなずいてしまいました。「制度を知る」という以上に、「一緒に考える」というスタンスが伝わってきて、読後にはパートナーとお金についてきちんと話し合いたいと思えるようになりました。

これ一冊でiDeCoの始め方が丸わかり

何冊も読むのは正直面倒だったので、「1冊で全部わかる本があれば…」と探していて出会ったのがこの本でした。まさに求めていた通りの入門書で、制度の概要から始まり、メリット、注意点、商品選び、申し込み方法まで、iDeCoに関する一連の流れがすべて網羅されていました。

しかも、それがマンガという形式で、圧倒的にわかりやすい。どの段階でどんな疑問を持つかも読者目線で想定されていて、その都度答えてくれるような構成なので、読んでいて「モヤモヤが残る」ことがありませんでした。

これからiDeCoを始めたいと思っている人には、間違いなく最初に読んでほしい1冊です。むしろこの本を読まずにスタートしてしまう方が、あとから不安になりそう…というくらい、土台作りに最適だと感じました。

全128ページで短時間で学べる

時間が限られている中で何かを学びたいと思ったとき、ボリューム感はとても重要だと思います。私は子育てと仕事に追われる毎日で、長時間かけて本を読む余裕がなかったのですが、この本は128ページと比較的コンパクト。それでいて内容はしっかり詰まっているので、「短時間で濃い学びが得られる」理想的なバランスでした。

1章ごとにテーマが完結していて、スキマ時間に1章ずつ読んでいくのにも向いていますし、まとまった時間があるときに一気に読み通すこともできます。私は通勤の電車内で毎日少しずつ読み、気づいたら数日で読み終えてしまっていました。

ページ数が少ない分、重要なポイントが絞られていて、無駄な説明がなくテンポもよいです。必要な情報を、必要なだけきちんと得られるこの手軽さが、読書が苦手な方にもおすすめできる理由だと思います。

まとめ

本書は、iDeCoという聞き慣れない制度を誰にでもわかるように解説し、「将来のお金の不安」を具体的な行動に変えるための最初の一歩として非常に優れています。

最後に、以下の3つの視点から、読者が本書を通じて得られる気づきや活用法を整理してみましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの観点から、この書籍の意義と読者への具体的な効果について詳しく見ていきます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を読むことで得られる主要なメリットを紹介します。

iDeCoの全体像が視覚的に理解できる

制度の枠組みや仕組みを、専門用語を使わず、物語形式で説明しているため、知識ゼロの読者でもスムーズに理解できます。特に、制度の流れ(加入〜拠出〜運用〜受け取り)を登場人物の体験として追体験できるので、文字だけでは掴みにくい全体構造が自然と頭に入ります。

節税メリットをリアルな金額でイメージできる

iDeCoの大きな利点のひとつである「所得控除による節税効果」についても、実際にどのくらい税金が減るのかを年収モデルごとに示しているため、数字が苦手な人にも直感的に伝わります。「どう得をするのか」が感覚として理解できる点は、これまでの類書とは一線を画しています。

投資信託の選び方に実践的なヒントがある

iDeCoの運用商品として代表的な投資信託に関しても、投資未経験者にありがちな「難しそう」「怖そう」という感情を払拭するアプローチが光ります。リスクとリターンの考え方や、分散投資・長期運用の基本が、ファイナンシャル・ジャーナリストの解説によって、やさしく丁寧に整理されています。

自分に合った金融機関の選び方がわかる

加入には必ず必要となる「運営管理機関(金融機関)」の選定においても、「どこで申し込めばいいかわからない」という初歩的な悩みに寄り添い、比較の観点(手数料、商品数、サポート体制)を提示してくれる点が秀逸です。「とりあえず有名なところで…」ではなく、自分の条件に合った選び方ができるようになります。

書類の準備や申し込みの流れが具体的にわかる

制度内容や金融商品に関する知識だけでなく、「実際にどうやって始めるのか」という最終的な手続き部分まで丁寧に網羅されています。資料請求、記入項目、提出方法など、細かく描かれており、「調べ直す必要がない」という安心感を得られる構成になっています。

読後の次のステップ

本書を読み終えることで、iDeCoの基本的な仕組みやメリット、加入に必要な情報をしっかり理解できたはずです。しかし、知識を得たあとに最も重要なのは「行動に移すこと」。

ここでは、実際に制度を活用するために踏み出すべき次のステップを紹介します。

step

1自分の職業区分と掛金上限を確認する

まず第一に、自分がiDeCoにどういう条件で加入できるのかを知ることが重要です。iDeCoは国民年金の加入状況によって、毎月積み立てられる上限額が異なります。会社員、公務員、自営業、主婦(主夫)などの職業区分によって制度の適用条件が細かく定められているため、総務省やiDeCo公式サイトを参照しながら、自分のステータスを把握しましょう。

step

2口座開設先(運営管理機関)を選ぶ

次に必要なのは、iDeCoの口座をどの金融機関で開設するかの選定です。銀行、証券会社、保険会社など多くの選択肢がありますが、取扱商品の種類や手数料の違いがあるため、単純に「馴染みのある会社だから」と選ぶのではなく、比較・検討が不可欠です。本書でも複数の観点から選び方のヒントが示されているため、自分に合った運営管理機関を探す良い材料になるでしょう。

step

3積立金額と商品を決めて申し込む

口座が決まったら、実際に毎月いくら積み立てるか、どの商品を選ぶかを決めていきます。初めての人にはリスクの少ないバランス型投資信託や、元本確保型商品から始めるという選択肢もあります。本書では、実際の選び方や具体例が漫画形式で紹介されており、「どう選べばいいのか」の悩みがぐっと減ります。焦らず自分のライフスタイルや家計状況と照らし合わせながら、無理のないプランを組むことが大切です。

step

4定期的に状況を見直す習慣を持つ

iDeCoは長期間にわたって運用する制度です。始めて終わりではなく、年に1回は商品や積立額を見直し、自分のライフステージや経済状況の変化に応じた調整が求められます。本書で描かれているように、夫婦で話し合ったり、第三者のアドバイスを仰いだりしながら、柔軟に対応する姿勢を持ちましょう。

総括

『マンガで一番やさしくわかる!iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方入門』は、金融知識に自信がない読者でも、スムーズにiDeCoの全体像をつかめるよう丁寧に構成された入門書です。その最大の特徴は、著者自身が「お金オンチ」としての実体験をベースに、疑問や不安に向き合いながら学びを深めていくプロセスをリアルに描いている点です。この構成によって、読者はまるで一緒に勉強しているかのように安心感を持ちながら読み進めることができます。

特に、マンガという形式が非常に効果的です。文字だけでは難解に感じる制度の仕組みや手続きの流れも、イラストとセリフを通じて「自分ごと」として捉えられるため、知識が自然と頭に入りやすくなっています。制度解説だけでなく、読者の「不安」や「つまづき」を丁寧に拾ってくれる姿勢が、本書の温かさと信頼感を醸し出しています。

また、iDeCoに関する制度的な背景や税制上のメリット、商品選びの考え方に至るまで、内容の網羅性も非常に高く、投資や資産形成に一歩踏み出したい人にとって非常に価値の高い情報源です。ただ知識を与えるだけでなく、「こうすれば始められる」「ここが注意点」といった実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれており、まさに行動につなげるための指南書といえるでしょう。

iDeCoに限らず、将来のお金に関する漠然とした不安を感じているすべての人にとって、本書は「知る」ことの大切さと「備える」ことの安心感を与えてくれる一冊です。

読了後には、少し前までの自分とは違う「お金に向き合える自分」になっているはずです。

今このタイミングで手に取っておくことが、将来の自分にとっての「賢い選択」になるでしょう。

iDeCoについて学べるおすすめ書籍

iDeCoについて学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- iDeCoについて学べるおすすめの本!人気ランキング

- 60分でわかる! iDeCo 個人型確定拠出年金 超入門

- iDeCo(イデコ)の出口戦略: 受け取りから逆算で考える賢いイデコの活用法

- [改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門

- 1 時間でわかる iDeCo ~50代から始める安心投資

- 3つのステップでスラスラわかる 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)がよくわかる本

- マンガで一番やさしくわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方入門

- 図解 知識ゼロからはじめるiDeCo(個人型確定拠出年金)の入門書

- 2025年度最新制度対応版 世界一かんたんなNISAとiDeCoの得する教科書