定年前後は、人生の大きな転換期です。これまで会社員として安定した収入を得ていた日々から、年金や退職金を軸にした生活へと移っていきます。

その一方で、「年金はいつから受け取るのが一番得なのか」「退職金の使い道はどう考えればよいのか」といった疑問が次々と湧き、不安を感じる人も少なくありません。

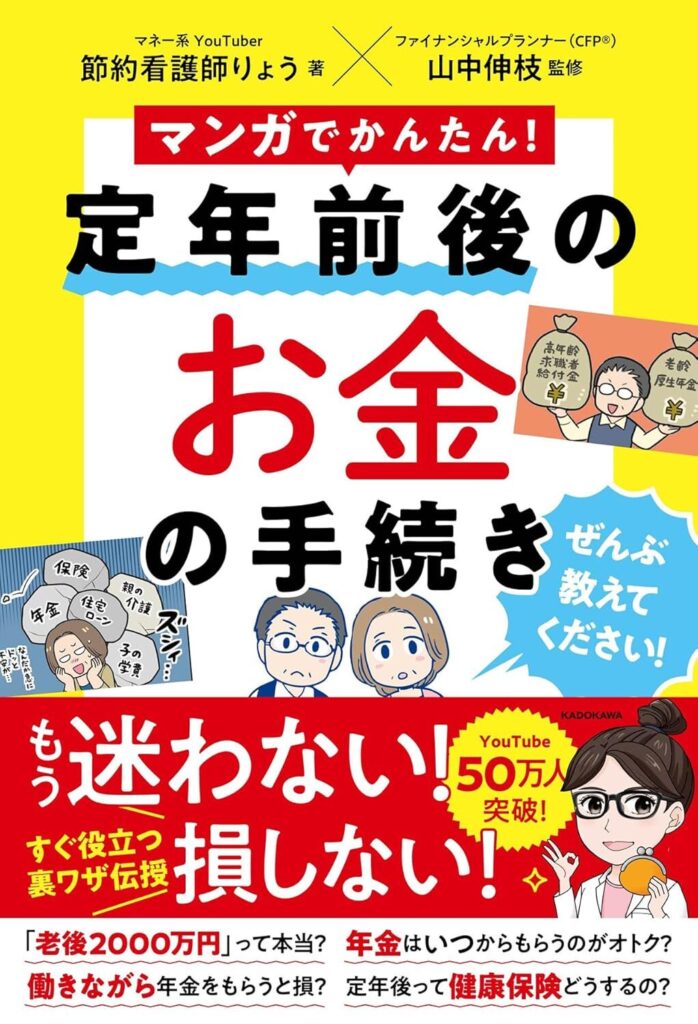

そんな疑問に答えてくれるのが『マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!』です。

本書は、年金や保険、税金、健康保険、そして退職後の働き方まで、定年前後に直面するお金の問題を体系的に整理し、誰でも理解できるように解説しています。

マンガと図解をふんだんに取り入れているため、難しい制度もスムーズに理解できる構成になっています。

著者の「節約看護師りょう」さんは、医療現場で数多くの高齢者と接する中で、お金の不安が健康や生活に直結している現実を目の当たりにしてきました。

自身の失敗経験も交えながら、制度を知らずに損をしないための知識をわかりやすく伝えてくれるので、初心者でも安心して読み進められる一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...

続きを見る

書籍『マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!』の書評

この一冊の価値を深く理解するには、著者と監修者の歩みや背景を押さえることが大切です。さらに、内容の骨子や制作意図を知ることで、本が提供するメリットをより鮮明に捉えられます。

以下の視点から順に解説していきましょう。

- 著者:節約看護師りょうのプロフィール

- 監修:山中 伸枝のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:節約看護師りょうのプロフィール

節約看護師りょうさんは、現役の看護師でありながら、YouTubeを中心に老後資金や社会保障に関する知識をわかりやすく発信している人気女性クリエイターです。医療現場で働く中で、治療や介護に専念したいにもかかわらず、経済的不安を抱える患者やその家族に数多く出会った経験が、情報発信を始める大きなきっかけとなりました。

さらに、彼女自身も若い頃に生命保険の知識不足で50万円もの損をした経験があります。その挫折を糧に社会保障やお金の仕組みを真剣に学び始め、「知識は家族を守る武器になる」という信念を抱くようになりました。

YouTubeでは「夫婦で年間350万円を貯めた節約術」や「初心者でもできる資産づくり」など、生活感のある実例を交えた発信を続けており、数十万人規模の登録者から支持を集めています。制度解説にとどまらず、日常に役立つ実践的な工夫まで紹介している点が、親しみやすく実行に移しやすいと評判です。

監修:山中 伸枝のプロフィール

山中伸枝さんは、ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)であり、株式会社アセット・アドバンテージの代表取締役を務める人物です。さらに、公的保険アドバイザー協会理事として、社会保障制度や老後資金に関する啓蒙活動も積極的に行っています。2002年に独立して以降、セミナーや個別相談を通じて数多くの人々のマネープランを支援し、テレビや雑誌などのメディアでも活躍してきました。

CFP®という資格は、FP資格の最上位に位置づけられ、税務、投資、保険、相続、年金などを横断的に扱えることが特徴です。つまり「部分的な知識」ではなく、「ライフプラン全体を見通したアドバイス」が可能になります。彼女が監修者として関わることで、本書の情報は正確性・実用性ともに高い水準で保証されています。

本書の要約

この書籍は、定年前後の人が直面するお金の課題を体系的にまとめた実用的な一冊です。内容は50代から定年退職、65歳以降の生活までを見通し、各年代で必要な制度や選択肢を具体的に解説しています。単なる制度の羅列ではなく、「いつ、どの場面で、どんな行動をとるべきか」を生活の流れに沿って提示しているのが特徴です。

例えば、退職金の受け取り方を工夫することで税金を軽減できることや、年金の繰り下げ・繰り上げによるメリットとリスク、配偶者が年下の場合に加算される年金の存在など、見落としがちな情報を網羅しています。また、高額療養費制度や年金生活者支援給付金といった、知っていれば家計の大きな助けになる制度も解説されており、読者は自分に合った形で活用できるようになります。

難解な制度を理解する助けとなるのが、豊富なマンガと図解です。釣り好きのサラリーマン・たかおさんや浪費癖のある主婦・よし子さんといったキャラクターが登場し、彼らの体験を追いながら読者も自然と知識を吸収できる仕組みになっています。物語を読むように学べるため、専門書にありがちな堅苦しさを感じさせず、知識が定着しやすい構成になっています。

本書の目的

この本の目的は、定年前後の人が「知らなかったために大きな損をする」状況を避けることにあります。特に年金や退職金は、一度決定すると変更がきかず、選択を誤れば1000万円以上の差が生じることも珍しくありません。正しい知識を身につけて判断できるようにすることが、この本の大きな使命です。

また、単に制度を知ることだけでなく、読者が安心して老後を迎えるための生活設計全体を支援する点にも力が注がれています。制度の解説に加えて、節約の習慣や家族との協力方法、退職後の働き方なども紹介されており、暮らしに直結する実践的な知恵が散りばめられています。知識が単なる情報にとどまらず、行動を後押しする形で提供されているため、実生活にすぐに生かせるのです。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者に支持されているのは、わかりやすさと実用性の両立に成功しているからです。難解な制度をマンガや図解でかみ砕き、専門用語もかならず具体例とともに説明されているため、初めて学ぶ人でも理解できます。さらに、著者が看護師としての現場経験や自らの失敗談をもとに語っているため、読み手は「自分ごと」として学びやすくなっています。

監修を担当しているのはファイナンシャルプランナーの山中伸枝氏であり、最新の制度に基づいた正確な情報が保証されています。これにより、読者は安心して内容を参考にでき、実際の手続きにも自信を持って取り組めます。また、章立てが年代別に整理されているため、自分に必要な部分から読み進められるのも大きな魅力です。

さらに、制度の解説にとどまらず、「退職金で住宅ローンを完済すべきか」「健康保険はどう選ぶか」など、実生活の悩みに即した具体的なアドバイスが多数掲載されています。こうした実践的な要素が、読後に「よし、行動してみよう」と思える動機づけにつながり、多くの支持を集めています。

本の内容(目次)

本書は、読者のライフステージに応じて必要な知識を段階的に学べるよう、章ごとにテーマが分けられています。内容は専門的ですが、マンガや図解を活用しているため初めて学ぶ方でも理解しやすい構成です。

各章で扱われている主なテーマは以下の通りです。

- 第1章 今から始めよう! 50代からの老後の備え

- 第2章 もうすぐ60歳! 定年退職直前に確認すべきこと

- 第3章 定年退職~65歳の賢い「お金」の選択

- 第4章 65歳からの間違いない老後資産戦略

- 第5章 知っている人だけが得する制度あれこれ

これらの章を通じて、漠然とした不安を解消し、具体的にどのような行動を取ればよいのかを明確にできる構成になっています。

第1章 今から始めよう! 50代からの老後の備え

この章では、50代のうちにどのように老後資金を準備していくかが詳しく解説されています。特に重要なのは、公的年金を「老後の土台」として捉える考え方です。年金は「払った分を取り戻す仕組み」ではなく、「長生きに備えるための保険」という性質を持っています。そのため、将来が予測できない状況に備える最も効率的な制度であると強調されています。

また、50代で必ずチェックすべき書類として「ねんきん定期便」が取り上げられています。これは将来の年金額を推測するうえでの基礎資料であり、受け取ったら放置せず確認することが推奨されています。さらに、介護費用や医療費といった老後に避けられない支出も具体的な金額例を交えて紹介され、想定外の出費に備えるための考え方が示されています。

加えて、老後資金を効率的に準備する方法として、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用した投資も紹介されています。投資が苦手な人でも少額から始められる方法が提示されており、リスクを抑えながら着実に資産形成する道筋がわかります。

第2章 もうすぐ60歳! 定年退職直前に確認すべきこと

この章は、定年退職を目前に控えた人にとって非常に実務的な内容です。まず最初に解説されるのは「退職金の受け取り方」です。同じ金額を受け取る場合でも、一時金として受け取るのか、分割で受け取るのかによって税金の額が大きく異なります。知識がないと数十万円単位で損をする可能性があるため、仕組みを理解して計画を立てることが勧められています。

次に、退職後の健康保険についても詳しく紹介されています。退職後は「任意継続」「国民健康保険」「配偶者の扶養」などいくつかの選択肢があり、それぞれ保険料や保障内容が異なります。状況に応じてどの選択が最も負担が少ないかを判断できるよう、比較のポイントが丁寧に解説されています。

さらに、年金の受給開始年齢をどうするかという大きな決断も、この時期に迫ってきます。60歳から繰り上げるか、65歳以降まで繰り下げるかで、生涯受け取れる金額が変わってきます。また、働きながら年金を受け取ると「在職老齢年金制度」により減額される場合もあるため、制度の仕組みを正しく理解することが欠かせません。

第3章 定年退職~65歳の賢い「お金」の選択

定年を迎えた後から年金が本格的に支給される65歳までの間は、収入が減る一方で生活費は必要なため、多くの人が不安を抱える時期です。この章では、年金の繰り上げや繰り下げといった選択肢のメリット・デメリットが解説され、自分に合った戦略を立てる重要性が語られています。特に「繰り下げ受給」によって年金額が増える仕組みは、長生きリスクに備えるために有効な方法として紹介されています。

さらに、配偶者が年下の場合に加算される「加給年金」や、加給年金が終了した際に受け取れる「振替加算」といった制度も詳しく解説されています。これらは知っているかどうかで数十万円から数百万円単位の違いが出るため、押さえておくべき重要なポイントです。

また、この時期に働き続けることのメリットについても触れられています。収入を得られるだけでなく、年金額そのものを増やすことにつながるため、就業を続けることは経済的にも有利です。給与が下がった場合に受けられる給付金や、職業訓練を受けることで受給できる支援金についても紹介されており、生活を安定させる選択肢が多く提示されています。

第4章 65歳からの間違いない老後資産戦略

65歳以降は、公的年金が生活の柱となり、資金計画の安定が求められる時期です。本章では、高年齢求職者給付金の活用法や、社会保険に引き続き加入するメリット、さらには年金と給与の両立に伴う確定申告の可否など、実生活に直結するテーマが扱われています。

特に「高年齢求職者給付金」は、定年後も仕事を探す人にとってありがたい制度であり、条件を満たせばまとまった金額を受け取れます。また、社会保険に加入し続けることも、将来の年金額増加につながるケースがあるため、一概に「高齢だから不要」とは言えないことが解説されています。

さらに、遺族年金についても丁寧に説明されています。配偶者が亡くなった際にどれだけの年金を受け取れるのかを知っておくことで、いざという時の生活設計がしやすくなります。制度を理解しておくことで、精神的にも安心感を持てる点が強調されています。

第5章 知っている人だけが得する制度あれこれ

最後の章では、見落としがちな制度を活用することで、支出を大きく減らせる方法がまとめられています。高額療養費制度や医療費控除、介護と医療費の合算制度など、生活を直撃する負担を軽減できる具体的な仕組みが取り上げられています。

高額療養費制度は、医療費が一定額を超えた際に払い戻しが受けられる制度ですが、申請をしないと受け取れません。本章ではその具体的な仕組みや申請手続きがわかりやすく説明されています。また、年金生活者支援給付金や世帯分離による介護負担軽減といった、一般にはあまり知られていない制度も紹介されています。

さらに、民間の医療保険が本当に必要なのかという点についても、公的保障との比較で考える視点が示されています。過剰に保険料を支払うことで老後資金を圧迫しないよう、必要な保障と不要な保障を見極める大切さが語られています。

対象読者

本書は、人生の節目を迎える人や制度に自信のない人に特に役立つ内容です。登場人物のやりとりや図解を通じて、複雑な仕組みも直感的に理解できるように設計されています。

具体的には、次のような人に最適です。

- 50代〜60代の定年前後に差し掛かる人

- 年金や保険、税金の知識に自信がない人

- 年金・保険・退職金・税金など手続きに不安がある方

- マンガ・図解でわかりやすく知識を得たい人

- インフォグラフィックや実例で具体的に理解したい方

このように、幅広い層に対応しているため、「老後のお金」という漠然とした不安を抱えている方から、制度の基礎を学び直したい方まで、安心して手に取れる一冊となっています。

50代〜60代の定年前後に差し掛かる人

この世代は、長年の現役生活からリタイア後へと移行する「人生の転換点」を迎えています。年金受給の開始年齢をどうするか、退職金の使い方をどう選ぶか、健康保険や税金の切り替えをどう行うかなど、数多くの重要な意思決定を迫られる時期です。本書は、そうしたタイミングで知識が不足していると数百万円単位の差が生じかねない制度について、やさしく整理して伝えてくれます。

また、年齢ごとに必要な情報が整理されているため、自分の状況に合わせて読むべき章を選べるのも大きな利点です。単に制度を紹介するだけでなく、「いつ・どのように決めると損をしないのか」という実践的な観点で解説されているため、まさにこの年代の人に寄り添う内容になっています。

配偶者や家族と一緒に老後設計を考えたい人

老後の生活は、自分一人ではなく家族全体の課題でもあります。配偶者や子どもとどのように生活費を分担するのか、介護が必要になったときにどう備えるのか、さらには遺族年金や相続といったテーマも、家族単位で考えなければなりません。本書では、夫婦や家族をモデルにした実例が取り上げられており、一緒に読みながら具体的に話し合うきっかけをつくることができます。

また、家族間で金銭感覚や考え方に違いがある場合でも、マンガ形式で描かれる登場人物のやり取りを通して、「自分たちもこういう話し合いをしてみよう」と前向きに考えられるのが特徴です。単なる制度の解説書ではなく、家族での対話を促す役割を果たす実用的なガイドブックとしても最適です。

年金・保険・退職金・税金など手続きに不安がある方

定年前後に必要な手続きは一度に押し寄せるため、慌てて選択すると後悔を招きます。年金の請求、退職金の受け取り方法、健康保険の選択、確定申告など、どれも生活に直結しながらも専門的で理解が難しいものばかりです。本書は、それらを年代ごとに「今やるべきこと」として整理し、必要な判断の流れをわかりやすく提示してくれます。

特に重要なのは「知らないと損をする制度」を強調している点です。たとえば、退職金をどう受け取るかで数十万円以上の手取り差が生じたり、申請漏れで給付金を受け取れなかったりといった事態を避けるための具体的なノウハウが紹介されています。不安を抱える人にとっては「これさえ読めば大丈夫」と思える安心感を与えてくれる内容です。

マンガ・図解でわかりやすく知識を得たい人

お金や制度の本は文字情報が中心になりがちで、苦手意識を持つ人も少なくありません。本書はマンガ形式を取り入れることで、専門的な内容を日常の会話の延長線のように理解できるよう工夫されています。制度のポイントも、キャラクター同士のやりとりの中で自然に解説されるため、読み進めやすく挫折しにくいのが特徴です。

さらに、図解やイラストによって、複雑な仕組みを「視覚的にイメージできる形」に落とし込んでいます。数字や制度をそのまま説明されるのではなく、絵やフローチャートで理解できるため、初心者でも短時間で全体像を把握することが可能です。

老後のお金に関するセミナーや相談業務に携わる専門職

本書は初心者向けのやさしい構成でありながら、制度の要点を正確に押さえているため、専門職にとっても有益です。ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士、税理士など、相談者に制度を説明する立場にある人にとって、本書は「伝え方」の参考になるツールとなります。難しい制度をわかりやすく噛み砕く工夫が随所に盛り込まれているため、実務での説明に応用できるのです。

また、セミナーや研修で「制度の基礎をわかりやすく紹介する教材」として活用できる点も大きな利点です。専門的な知識があっても、それを一般の人に理解してもらうことは難しいもの。本書の構成や解説の工夫は、専門職が相談者に寄り添うためのヒントを与えてくれます。

本の感想・レビュー

読みやすさ

この本を手に取ってまず感じたのは、思った以上に読みやすかったということです。年金や保険と聞くと、専門用語ばかりで頭が痛くなる印象がありましたが、本書では一つひとつの言葉がやさしく説明されていて、初心者でも理解しやすい工夫がされていました。マンガ仕立てで物語のように読み進められるので、つい時間を忘れてページをめくってしまいました。

また、各章の入り口に解説があり、そのあとに具体的な制度の説明やコラムが続く構成になっているため、自然と全体像が見えてきます。たとえば「ねんきん定期便をチェックする」という身近な話題からスタートするので、「これなら自分でもできそうだ」と思えるきっかけになりました。堅いテーマを扱っているのに、全体を通して文章がやわらかく、会話をしているかのような感覚が心地よかったです。

読み終えたときには、まるで講座を一通り受けたような充実感がありました。制度の複雑さを感じさせず、肩に力を入れずに学べるという点で、まさに「かんたん」と題するにふさわしい内容でした。

監修による安心感

お金や制度の本を読むときに一番気になるのは、「本当に正しいのか」という点です。その不安を払拭してくれるのが、本書の大きな特徴だと感じました。ファイナンシャルプランナーである山中伸枝さんが監修に入っていることで、制度の正確性や解説の信頼度が格段に上がっています。

内容はわかりやすく書かれているのに、根拠となる制度や仕組みがしっかりしているのが安心でした。たとえば年金の受給開始時期や健康保険の選び方など、ちょっとした間違いで大きな損につながるテーマは、正確さが命です。その部分を専門家がチェックしているという事実が、読者に大きな安心感を与えてくれます。

この本は単なる「読みやすい本」ではなく、安心して参考にできるガイドブックだと思いました。知識を得るときに「これは本当に合っているのかな」と疑う必要がないというのは、実はとても大きな価値だと実感しました。

年代別に整理された章構成

章立てが年代ごとに整理されている点は、とても助かりました。50代、定年前、退職後から65歳、そして65歳以降と、自分の状況に合わせて必要な知識を選んで読める構成は実用的です。自分が今どの段階にいるのかを意識しながら読み進められるので、学んだ内容をすぐに自分に当てはめて考えることができました。

一冊を通じて流れを追えば「老後のお金の全体像」が見えてきますし、気になる章だけ拾い読みしても理解できるのは便利です。章ごとに独立性を持ちながらも、全体として一貫したストーリーになっているので混乱しませんでした。

老後の準備を考えるときに「今やるべきこと」「将来必要になること」が混ざってしまいがちですが、この本のおかげで段階ごとに整理して考えられるようになりました。体系立てられた構成は、読みやすさだけでなく実行力を高めるうえでも大切だと感じました。

視覚的に理解しやすい

この本を読んでまず印象的だったのは、図やイラスト、そして漫画の存在感です。老後資金や年金制度といった話題は文章だけだとどうしても難しくなりがちですが、視覚的な補助があることで頭にすっと入ってきました。仕組みを図にして説明してくれることで、制度同士の関係やお金の流れが直感的に理解できます。

また、漫画に登場する人物のやり取りが非常に効果的でした。読者が抱きがちな疑問を代弁する形でキャラクターが発言するので、「そうそう、そこが気になっていた」と思いながら先に進めます。専門的な情報をただ読むのではなく、会話形式で触れることができるため、知識が自然に身につく感覚を味わえました。

文章とビジュアルがバランスよく組み合わされているので、読んでいて疲れませんでした。数字や用語が中心になりがちなテーマでここまで親しみやすく仕上げられているのは、他の本にはない大きな魅力だと感じます。

具体的事例が役立つ

本書を読み進めるなかで心に残ったのは、抽象的な説明だけではなく、実際のケースが豊富に盛り込まれていた点です。「退職金のもらい方によって手取りが変わる」「60歳以降も働くことで年金額が変動する」といったように、現実に直面する場面を前提とした解説が多く、自分の生活と重ね合わせながら読むことができました。

具体的な状況を例にして制度を解説しているので、ただ制度を知るだけでなく「自分の場合はどう考えればいいのか」が見えてきます。そのため、読みながら自然と自分の未来設計をシミュレーションするような感覚になりました。

こうした事例は、漠然とした不安を現実的な選択肢に変える役割を果たしています。頭の中で点在していた情報が線でつながっていく感覚があり、理解が深まった実感を得られました。

知らないと損する情報

この本の大きな魅力のひとつは、「知らないと損をする制度や仕組み」が惜しみなく紹介されている点です。年金や税金は、何も知らずに選択をしてしまうと数百万円単位で損をする可能性があると聞きますが、本書ではそうしたリスクを避ける方法がわかりやすく示されています。

読んでいるうちに「こんな制度があるのか」と驚かされることが何度もありました。普段の生活ではなかなか目にしない仕組みまで取り上げられており、「知っているかどうか」が大きな分かれ目になると強く感じました。情報を得るだけで、老後の安心感が大きく変わるのだと実感できました。

読み終えるころには「今すぐにでも確認してみたい」と思える制度が頭の中に残り、行動のきっかけをもらえました。得られる知識そのものが資産のように感じられ、まさに「おトク」な読書体験でした。

老後準備の第一歩に最適

専門的な本はどうしても敷居が高いと感じることがありますが、この本は「最初の一冊」にふさわしいと強く思いました。難しい制度の話も、漫画や図解を交えてわかりやすく紹介されており、基礎から安心して学べます。

章ごとに年代別の視点で解説されているため、自分が今どの段階にあるかを確認しながら読めるのが特徴的です。最初にこの本で全体像をつかんでおけば、その後に専門書や相談機関を利用するときの理解度が格段に上がると感じました。

老後のお金に関して知識がゼロの人でも、無理なくスタートを切れるように設計されている点は大きな価値です。未来の安心のために、まず手に取るべき入門書だと胸を張って言える内容でした。

不安が薄れて前向きになれる

最初に本を開いたときは「定年後のお金」というテーマに少し重苦しさを感じていました。ですが、読み進めていくうちに気持ちがどんどん前向きになっていくのを実感しました。制度や手続きを知ることで不安が和らぎ、「自分でもできるかもしれない」と思えるようになったのです。

特に、著者自身の経験談や具体的な提案が背中を押してくれました。医療現場で高齢の方々と向き合ってきた著者だからこその説得力があり、「お金の心配を減らせば、もっと人生を楽しめる」というメッセージが強く響きました。

読後には「学ぶことで未来は変えられる」という気持ちが芽生えました。単なる解説書にとどまらず、生活への前向きな姿勢を与えてくれる点で、この本はモチベーションの源になる一冊だと感じました。

まとめ

記事の最後では、この一冊から得られる学びを整理しつつ、読後にどんな行動につなげられるかを確認しておきましょう。

主に以下の3点に分けて解説します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの内容を押さえることで、制度や仕組みの理解だけでなく、実際の生活に生かすための具体的なイメージを持つことができます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、特に読者にとって大きな価値となるポイントを整理してご紹介します。

将来への不安を解消できる

漠然とした老後への心配は、「情報不足」から生まれることが多いものです。本書では、年金を受け取るタイミングや退職金の扱い方、医療費や介護費用の備えなどを丁寧に解説しており、制度を知らないことによる不安を具体的な理解へと変えてくれます。知識が整理されることで、自分にとって何が必要か、どのように準備すべきかが明確になり、精神的な安心感を得られます。

損を避けて資産を守れる

年金の繰り下げ・繰り上げや退職金の受け取り方などは、わずかな違いで生涯の収入額に大きな差を生むポイントです。本書はその「損をしやすい落とし穴」を具体例を交えて紹介しているため、読者は自分に当てはめながら選択を見直すことができます。知らずに損をする状況を避け、効率的に資産を守れることが大きな利点です。

実践的な知識がすぐに使える

制度の仕組みを知るだけでなく、「今日からできる具体的な行動」が提示されているのも魅力です。ねんきん定期便のチェック方法、給付金の申請、健康保険の切り替え手続きなど、実際に生活の中で直ちに活用できる知識が数多く掲載されています。読んだその日から使える情報が得られるため、学んだ内容が机上の空論で終わりません。

家族との共有に役立つ

老後設計は本人だけでなく、配偶者や家族に大きく関わる問題です。本書はマンガ形式でストーリーが進むため、家族と一緒に読みやすく、自然に会話のきっかけを作れます。自分の理解だけでなく、家族と情報を共有することで、世帯全体として将来への準備を整えることができます。

前向きに人生設計を描ける

お金の不安は、生活の質や心の余裕を大きく左右します。本書を通じて正しい情報を得ることで、単に老後資金を守るだけでなく、「安心して人生を楽しむための設計」にまで意識を広げられます。知識は不安を安心に変える力を持っており、老後を積極的に迎えるモチベーションへとつながります。

金融教育の分野では「不安を軽減することが最初の行動変容につながる」とされています。

本書が提供するのは単なる知識ではなく、心理的ハードルを下げ、実際の行動を引き出すためのきっかけとしての役割です。

読後の次のステップ

知識を得ただけでは、老後の不安は完全には解消できません。実際に行動へとつなげることで、初めて安心と自信が手に入ります。本書を読み終えた後に取り組むべきことは、決して難しいものではありません。小さな一歩から始めて、徐々に生活に根づかせていくことが大切です。

ここでは、そのための具体的なステップを紹介します。

step

1自分の状況を棚卸しする

まず行うべきは、自分の現状を客観的に整理することです。ねんきん定期便を確認し、将来受け取れる年金額を把握したり、退職金の見込み額をチェックしたりすることで、どのくらいの資産が確保できるかが見えてきます。さらに、住宅ローンや生活費の支出状況を書き出すと、自分に必要な老後資金の全体像を数字でつかむことができます。これが具体的な計画を立てる土台となります。

step

2公的制度や給付金を実際に申請してみる

知識を得ても、制度を活用しなければ意味がありません。高額療養費制度や年金生活者支援給付金といった制度は、申請をしなければ受け取ることができません。本書で紹介されている手続きの流れを参考に、必要な窓口に問い合わせたり、書類を準備したりして、実際に動いてみましょう。最初はハードルが高く感じても、一度経験すれば次からはスムーズに進められるようになります。

step

3家族と話し合いを重ねる

老後の生活設計は自分ひとりで完結するものではなく、配偶者や子どもなど家族の意向とも深く関わります。退職後の働き方や住まいの選択、介護が必要になったときの対応などは、早めに共有しておくことが将来の安心につながります。本書を読みながら気づいたことを家族と共有することで、対話のきっかけを作り、家族全体で将来に備えることが可能になります。

step

4専門家に相談して計画をブラッシュアップする

最後のステップとして、専門家のアドバイスを受けることも有効です。ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士といった専門家に相談すれば、法律や制度の最新情報を踏まえて、より自分に合ったアドバイスを得られます。本書で得た知識を基盤にしながら、専門家の知見を取り入れることで、計画の精度を高められるでしょう。

行動経済学では「知識を得た直後に具体的な行動を取ること」が、長期的な習慣化につながるとされています。

つまり、この本を読み終えた直後のタイミングこそが、自分の人生設計を前進させる最大のチャンスなのです。

総括

本書『マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!』は、定年前後に直面する多くの課題を、制度的な知識と具体的な手続きの両面から整理した実用書です。年金、退職金、税金、健康保険といった複雑で理解しづらいテーマを、マンガと図解を駆使しながら解説しているため、難解な内容であってもスムーズに理解できます。特に「今さら人には聞けない」ような素朴な疑問にも寄り添ってくれる点が、多くの読者に安心感を与えています。

また、章ごとに年代やライフステージに応じた内容が体系的に構成されていることも、本書の大きな特徴です。50代の準備期から定年直前、さらに定年後から65歳、そして65歳以降のライフプランまで、段階的に必要となる知識や手続きを紹介しているため、読者は自分に当てはまるタイミングを選んで学ぶことができます。これにより、読み終えたときには「自分に必要な行動は何か」がはっきりと見えてくる仕組みになっています。

さらに、著者・節約看護師りょうの実体験に基づく解説と、監修者であるファイナンシャルプランナーの専門的な監修が合わさることで、リアルな生活感と確かな制度知識が両立しています。単なる理論書や制度解説書にとどまらず、実際の生活に落とし込みやすい形で学べるため、読者がそのまま日常に取り入れやすい点も魅力です。特に「損をしない選択肢」にフォーカスした構成は、多くの人にとって行動への強い動機付けとなります。

本書は、定年前後を迎える方々にとって「知識を得ることが安心につながる」というメッセージを体現した一冊だといえます。

漠然とした老後への不安を抱えている人でも、ページをめくるごとに具体的な解決策や方向性が見えてきます。

老後資金や手続きの複雑さに立ち向かうためのガイドブックであり、同時にこれからの人生を前向きに捉えるための励ましの書として、多くの読者の支えとなるでしょう。

定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全

- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑

- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100

- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!

- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版

- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!

- 定年後 50歳からの生き方、終わり方

- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書

- 定年後 自分らしく働く41の方法