退職や定年が近づくと、生活や働き方だけでなく、お金や制度にまつわる環境も大きく変わります。年金の受け取り方や雇用保険の給付、健康保険や介護保険の切り替え、退職金の受け取り方法による税金の差……こうした知識を知らないまま迎えてしまうと、受け取れるはずの給付を逃したり、余計な負担を背負ってしまう可能性があります。

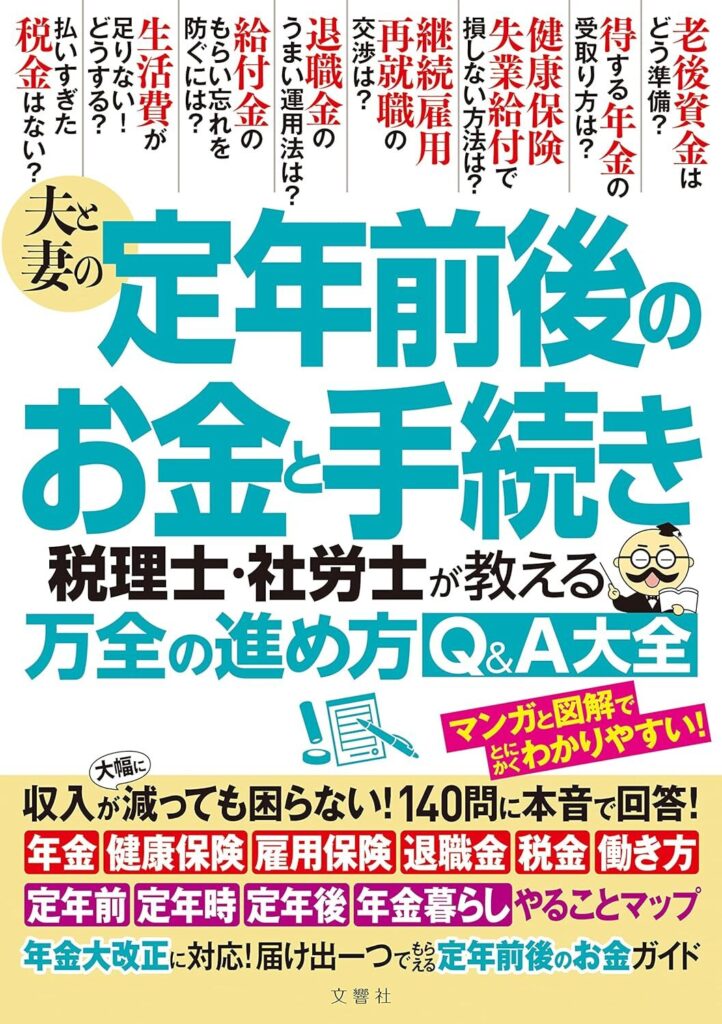

『夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全』は、こうしたリスクを避け、安心してセカンドライフを迎えるための知識と行動の指針を140のQ&A形式でまとめた一冊です。

著者は、税務・社会保障制度の現場を熟知した税理士・社会保険労務士の佐藤正明氏。

最新の年金制度改正にも対応し、夫婦それぞれの状況に合わせた制度活用のコツを、図解やチェックリストを用いてわかりやすく解説しています。

-

-

定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...

続きを見る

書籍『夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全』の書評

この書評では、執筆者の経歴から本の狙い、さらに読者が惹かれる要素までを順序立てて取り上げます。視点ごとに整理することで、全体像がつかみやすくなります。

- 著者:佐藤正明のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれのポイントを追っていくことで、この作品が持つ独自性や信頼感、そして実用性の高さがより鮮明になります。

著者:佐藤正明のプロフィール

佐藤正明氏は、税理士・社会保険労務士として長年にわたり、税務・労務・社会保障制度の分野で実務経験を積み重ねてきた専門家です。2001年に確定拠出年金制度に関する専門資格であるDCアドバイザーを取得し、2003年には1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP®)資格も取得。これらの資格を活かし、個人や中小企業への資産設計や老後の生活設計、さらには事業承継や相続対策といった幅広いテーマに関してコンサルティングを行っています。

拠点は東京都中野区に構える事務所で、日々の業務では税務申告や社会保険の手続きだけでなく、顧客のライフプランに沿った制度選択や受給タイミングの最適化まで踏み込んだ助言を行っています。また、大学講師としての教育活動や、全国各地での企業研修・セミナー講師としての実績も豊富であり、制度の複雑さを一般の人にも理解できる形に翻訳する力には定評があります。

メディアにも積極的に登場し、テレビやラジオでは年金や税金、保険など生活に密接なテーマを取り上げ、難解な制度を身近に感じさせる説明が特徴です。そのため、制度を知らないことで損をしやすい層にも、情報をわかりやすく届けることができる稀有な存在といえます。

本書の要約

本書は、定年前後というライフイベントの中でも特に変化の大きい時期に焦点を当て、その時期に必要となるお金の管理方法と制度上の手続きを、140のQ&A形式で徹底的に解説した実用書です。構成は「退職前」「退職時」「退職後」「65歳以降」「70歳以降」の5つの時期ごとに分かれ、それぞれの時期における重要な制度や申請手続きを時系列に沿って整理しています。

対象となる制度は、老齢年金や厚生年金、雇用保険(失業給付や再就職手当など)、健康保険、介護保険、税金(所得税・住民税・相続税等)と幅広く、制度間のつながりや切り替え時期にも配慮した説明がなされています。特に、最新の年金制度改正に対応しており、受給開始時期の選択や繰下げ・繰上げによる受給額変動、加給年金や振替加算といった細かい給付の条件まで踏み込んでいます。

さらに特徴的なのは、各Q&Aに「図解」や「マンガ」が添えられていることです。これにより、複雑な制度の関係や手続きの流れが直感的に理解でき、制度に苦手意識のある人でも読み進めやすい設計になっています。また、「やるべきことマップ」という時系列チェックリストが用意されており、制度知識を得るだけでなく、それを「具体的な行動」に変換できるようになっています。

本書の目的

本書の狙いは明確で、「知識不足や誤解から生じる経済的損失を防ぎ、制度を最大限に活用して安心できるセカンドライフを実現すること」です。制度は知っているだけでは効果を発揮せず、適切なタイミングと順序で活用することが重要です。本書はその点に重きを置き、夫婦や家族単位での最適化を意識した解説を行っています。

例えば、年金受給の繰下げ戦略により生涯受給額を増やす方法や、失業給付の延長制度で収入の空白期間を減らす方法、退職金の受け取り方による税負担軽減策など、知識がそのまま経済的な効果に直結する具体例が多く掲載されています。さらに、健康保険や介護保険料の負担を抑える制度の選択肢や、扶養認定の基準変更による保険料の変動といった細かい論点にも触れています。

また、夫婦で就業状況や年金加入歴が異なるケースにも対応できるよう、複数の制度を組み合わせて利用する戦略が示されています。これは現場での相談経験が豊富な著者ならではのアプローチであり、単なる制度説明にとどまらず、読者が自分の家庭に当てはめて活用できるようになっています。

人気の理由と魅力

本書が高く評価されている理由は、大きく分けて「専門性」「実用性」「わかりやすさ」の3つです。まず専門性については、著者が税務・労務・社会保障制度に精通しており、最新の法改正や複数制度の相互作用まで踏まえた解説が可能であること。これにより、制度の断片的な知識ではなく、全体像を理解したうえで行動できるようになります。

実用性の面では、Q&A形式で読者が抱える具体的な疑問に直接答える構造になっており、必要な情報をピンポイントで探しやすい設計です。加えて、図解・マンガを駆使して複雑な制度の流れを視覚化しているため、制度に不慣れな人でも短時間で理解できるという利点があります。

さらに、この本は退職前から老後までの長期間をカバーしており、単発の制度利用ではなくライフステージ全体の戦略を組み立てることができます。夫婦で読み進めることを前提に、情報共有や役割分担がしやすいような構成になっている点も特筆すべき魅力です。これにより、制度の知識が一人に偏らず、家族全体で計画を共有・実行できる環境が整います。

本の内容(目次)

この書籍は、人生の節目ごとに必要となる制度や準備を整理し、それぞれの時期に応じた行動を的確に案内する構成になっています。

流れを追いやすくするため、内容は次のような章立てで展開されています。

- H3:第1章[定年準備期(40〜54歳)]若いうちから定年に備えるお金についての疑問13

- H3:第2章[定年前(55〜59歳)①]厚生年金・国民年金の仕組みや受給額についての疑問14

- H3:第3章[定年前(55〜59歳)②]雇用保険・健康保険の仕組みや給付についての疑問14

- H3:第4章[定年時(60歳前後)①]定年退職・継続雇用の手続きについての疑問13

- H3:第5章[定年時(60歳前後)②]退職金の受取り方や運用についての疑問12

- H3:第6章[定年後(60〜64歳)①]再就職に必要な雇用保険の手続きについての疑問11

- H3:第7章[定年後(60〜64歳)②]退職後の年金・健康保険の手続きについての疑問18

- H3:第8章[定年後(60〜64歳)③]再雇用後の年金・雇用保険の手続きについての疑問16

- H3:第9章 65歳以降に必要な年金・雇用保険の手続きについての疑問15

- H3:第10章 70歳以降に必要な年金・保険・介護の手続きについての疑問14

こうした構成によって、どの時点で何を押さえておくべきかが視覚的にも把握しやすくなっています。

それぞれの章では、制度の解説だけでなく実際の行動に結びつく情報も盛り込まれており、時系列に沿って計画を立てやすい設計です。

第1章[定年準備期(40〜54歳)]若いうちから定年に備えるお金についての疑問13

この章は、まだ働き盛りで収入が安定している時期に、将来の生活設計の基礎を築くための重要な知識と行動を示しています。まず、老後資金の必要額を算出するために、現在の生活費・物価上昇率・寿命予測を踏まえたライフプランシミュレーションの方法が解説されます。退職金や公的年金の見込み額を早期に把握する重要性も強調され、会社の人事部や年金事務所から得られる情報の確認手順が示されています。

次に、iDeCoやつみたてNISAなど、税制優遇が受けられる長期投資の制度設計について深く掘り下げています。掛金の設定方法、ポートフォリオの組み方、非課税期間を最大限活用する方法が事例を交えて紹介されます。また、生命保険・医療保険の契約内容の見直しや住宅ローンの繰上げ返済といった支出の最適化策も、キャッシュフロー改善の観点から段階的に整理されています。

さらに、子どもの教育費のピークや親の介護費用など、将来の大きな支出イベントに備える戦略にも触れています。特に40代後半から50代前半は「ダブルケア」リスクが高まるため、家計全体を俯瞰し、貯蓄と投資のバランスを整える重要性が説かれています。

第2章[定年前(55〜59歳)①]厚生年金・国民年金の仕組みや受給額についての疑問14

定年まで残り数年のこの時期は、年金制度の詳細理解と受給準備の最終段階です。章の前半では、厚生年金と国民年金の給付体系や計算式、報酬比例部分・定額部分といった仕組みが、制度改正の経緯を踏まえて解説されます。繰上げ受給・繰下げ受給による年金額の変化や、生涯受取額の試算も複数のケースで比較されており、早期・遅延受給の損益分岐点を理解できる構成になっています。

中盤では、「ねんきん定期便」の具体的な読み取り方と、将来受給額を精度高く見積もるためのシミュレーション方法が紹介されます。また、未納期間やカラ期間の扱い、任意加入や付加年金の活用法など、受給額を増やすための実務的アプローチも盛り込まれています。障害年金や遺族年金といった生活保障制度も、対象者の条件や支給額計算の具体例と共に説明されています。

終盤では、申請漏れを防ぐためのチェック体制や、受給開始前に準備すべき書類の整理方法が提示されています。ここでの正確な知識は、定年後の収入基盤を確保する上で不可欠です。

第3章[定年前(55〜59歳)②]雇用保険・健康保険の仕組みや給付についての疑問14

この章では、退職や雇用形態の変化に伴う社会保険制度の選択と活用法が中心に解説されています。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金低下を補う制度として、その給付率の計算方法や申請タイミングが具体的に示されています。再就職手当や教育訓練給付の活用方法も併せて紹介され、制度の複合的利用の可能性が探られています。

医療面では、退職後の健康保険の選択肢として、国民健康保険と任意継続被保険者制度の比較が詳細に行われています。費用だけでなく保障内容、保険料の軽減措置、扶養家族の扱いなど、判断材料が多角的に提示されます。さらに、高額療養費制度や傷病手当金の申請手順と条件も取り上げられ、医療費リスクに備えるための実践的知識が得られます。

最後に、制度切り替え時の書類準備や期限管理の重要性が強調されます。特に、複数制度を跨ぐ移行期では、1日の資格喪失・取得のズレが費用や給付に影響を与えることがあるため、綿密なスケジュール管理が推奨されています。

第4章[定年時(60歳前後)①]定年退職・継続雇用の手続きについての疑問13

定年到達時は、複数の行政手続きが一度に発生するため、計画的な対応が不可欠です。まず、退職届の提出から雇用契約書の最終確認、離職票の受領、そして失業給付申請までの流れが、日程ごとに整理されています。特に、失業給付の待機期間や受給開始日の調整方法は、生活設計に直結するため詳細に解説されています。

継続雇用制度を選択する場合は、契約更新の流れや、年金・雇用保険・給与の関係を調整する仕組みが説明されています。また、同日得喪処理と呼ばれる特殊ケースや、企業の独自規定がある場合の確認手順も紹介され、制度上の抜け漏れを防ぐ方法が提示されています。

終盤では、健康保険・厚生年金の資格喪失と新制度への切替の手順が具体的に示されます。特に、配偶者や扶養家族がいる場合の同時申請の流れや、各制度間で必要な書類の共有方法についても丁寧に説明されています。

第5章[定年時(60歳前後)②]退職金の受取り方や運用についての疑問12

退職金は老後生活の資金計画において、まとまった一時収入として極めて重要な位置を占めます。本章の前半では、一時金受け取り時の退職所得控除の計算方法や課税額の算出例が紹介されます。さらに、年金形式での受給に伴う雑所得課税の仕組みや、受給期間中の税負担軽減策も詳細に説明されています。

中盤では、一時金と年金の併用受給について、メリット・デメリットが比較されています。一時金で住宅ローンを完済するケースや、年金受給で生活費の安定を確保するケースなど、ライフプランに応じた最適解の導き方が実例をもとに展開されています。また、退職金を運用する場合のリスクとリターン、金融商品の選定基準、税制上の取り扱いも丁寧に分析されています。

終盤では、インフレリスクへの対応や資産分散の重要性、長期運用の際のリバランス戦略が紹介されます。加えて、資産寿命を延ばすための支出管理の工夫や、退職金を活用した相続対策についても言及されています。

第6章[定年後(60〜64歳)①]再就職に必要な雇用保険の手続きについての疑問11

この章では、定年後の再就職において必要となる雇用保険関連の手続きを、制度的背景から申請実務まで詳細に解説しています。まず、雇用保険の基本的な仕組みと、60歳以降における適用範囲の違いが説明されます。高年齢求職者給付金や再就職手当の支給要件、申請に必要な書類の準備方法など、定年退職後すぐの求職活動を円滑に進めるための情報が豊富に掲載されています。

続いて、ハローワークでの求職登録手順や求人情報の活用法が具体的に示され、再就職活動における年齢制限や雇用条件の特徴についても解説されています。高年齢雇用継続給付との関係性や、給与と給付の調整方法、在職中に受給できる給付金の有無など、実務的な観点からの注意点も網羅されています。

最後に、再就職先の選び方や契約条件の確認ポイントが取り上げられます。特に、有期契約更新の可能性や、社会保険加入条件、通勤手当の扱いなど、雇用契約の安定性に関わる要素について丁寧に解説されています。

第7章[定年後(60〜64歳)②]退職後の年金・健康保険の手続きについての疑問18

この章では、定年後の年金受給戦略を中心に、厚生年金と国民年金の繰下げ受給、そして在職老齢年金制度について詳しく解説しています。前半では、繰下げ受給を選択した場合の増額率や、生涯受給額の試算例が提示され、長寿リスクに備えるための受給開始時期の選び方が示されています。

中盤では、在職老齢年金制度の仕組みが説明され、給与と年金の合計額が一定基準を超えた場合の減額ルールや、その計算方法が具体的な数値モデルとともに解説されます。さらに、制度改正による基準額の変動や、65歳到達後の在職老齢年金の取り扱いについても最新情報を踏まえて整理されています。

終盤では、年金の受給開始時期を変更する際の手続きや、在職中に年金を受け取りながら働く場合の社会保険料負担の影響についても触れられています。こうした知識は、収入と税・保険料のバランスを最適化する上で不可欠です。

第8章[定年後(60〜64歳)③]再雇用後の年金・雇用保険の手続きについての疑問16

この章では、65歳を迎える前後に必要となる複数の社会保険手続きを、年金・雇用保険・健康保険の3つの柱に分けて詳述しています。まず、老齢基礎年金と老齢厚生年金の本格受給が始まる際の手続きや、受給額の確認方法、誤差があった場合の修正申請の流れが示されます。

次に、雇用保険については、高年齢求職者給付金や就業促進定着手当など、65歳以降でも利用可能な給付制度が紹介されます。これらは短期契約やパートタイム勤務にも対応しており、条件や申請時期の把握が重要です。

健康保険に関しては、後期高齢者医療制度への移行や、それに伴う保険料算定方法、扶養家族の扱いが解説されます。特に、65歳以降も働く場合の社会保険加入義務や、任意継続制度との比較が、費用と保障の両面から分析されています。

第9章 65歳以降に必要な年金・雇用保険の手続きについての疑問15

この章では、65歳以降の資産の守り方と活かし方、そして次世代への承継戦略がテーマです。前半では、退職金や貯蓄の運用において、リスクを抑えた資産配分やインカムゲインの確保方法が紹介されます。債券・定期預金・分配型投資信託などの特徴や活用法が具体的に説明されています。

中盤では、相続税の基礎控除や課税対象資産の種類、遺産分割協議の流れが解説され、遺言書作成の重要性や公正証書遺言のメリットが示されます。また、生前贈与の非課税制度や、教育資金・結婚子育て資金の特例も活用事例とともに紹介されています。

終盤では、相続発生後の手続きや、相続登記義務化への対応、税務署への申告期限など、実務的な流れが整理されています。こうした知識を事前に備えておくことで、家族間のトラブル防止と円滑な資産承継が可能となります。

第10章 70歳以降に必要な年金・保険・介護の手続きについての疑問14

この章は、70歳以降の暮らしを支える制度と手続きを総合的に解説しています。まず、年金に関しては70歳を過ぎても働く場合の在職老齢年金の取扱いや、繰下げ受給の最終期限に関する情報が提供されます。受給額の増減や、税・社会保険料への影響も具体例を交えて説明されています。

次に、健康保険と介護保険の制度面が詳述されます。後期高齢者医療制度の保険料軽減措置や、介護保険の要介護認定申請手順、サービス利用までの流れが明確に示されています。特に、介護予防サービスや地域包括支援センターの役割についても触れられています。

終盤では、高齢期の生活資金計画や、施設入所・在宅介護の費用試算、介護保険外サービスの活用法が解説されています。制度を活用しつつ、自分らしい生活を続けるための選択肢が幅広く提示されています。

対象読者

定年や老後の資金・手続きは、多くの人にとって未知の領域です。制度は複雑で、一度タイミングを逃すと損をしてしまうケースも少なくありません。本書は、そうした不安を持つ人たちに向けて、図解やマンガを交えながら、必要な知識と具体的な行動手順を体系的に解説します。

ここでは、主な読者層を整理します。

- 定年が見えてきた40代〜50代の会社員・公務員世代

- 退職後の手続きに不安を持つ夫婦

- 制度(年金・雇用保険・健康保険・税務など)への苦手意識がある人

- 何から手をつければいいかわからない人に、チェックリストで進めたい人

- 継続雇用/再就職の制度活用を知りたい人

本書の強みは、こうした多様なニーズを持つ人に対し、「まず何をすればよいか」を具体的に指し示すことです。

単なる制度説明ではなく、読者が自分の状況に合わせて使える実践的な情報を盛り込み、行動のきっかけを与えます。

定年が見えてきた40代〜50代の会社員・公務員世代

40代から50代は、老後資金の準備を本格化させる最後の重要な時期です。退職金や年金の見込み額を把握し、現役時代にできる最大限の資産形成を行うことが求められます。本書は、具体的な年金試算や退職金の受取パターンを例示しながら、現状分析から将来設計までのプロセスを順序立てて解説しています。これにより、漠然とした不安を具体的な行動計画に置き換えることができます。

加えて、この世代は教育費や住宅ローンなど大きな支出と向き合いながらも、収入は安定している場合が多く、資産形成の加速が可能です。本書では、この収入安定期を生かした貯蓄・投資戦略や税制優遇制度の活用法を取り上げ、短期間で資産を効率的に増やす方法を提案しています。老後に向けた「攻めの準備」ができる点が大きな特徴です。

退職後の手続きに不安を持つ夫婦

退職後は短期間で多くの手続きをこなさなければなりません。年金請求、健康保険の切り替え、雇用保険の受給申請など、複数の手続きを期限内に行う必要があります。本書はこれらの流れを時系列に整理し、全体像を見失わずに一つずつ確実に進められるよう構成されています。

夫婦それぞれの年齢や就労状況によって、受給できる金額や保険料負担が変動するため、一方の選択がもう一方に影響します。本書はこうした相互関係を踏まえ、世帯全体として有利になる組み合わせやタイミングを解説。単なる制度説明にとどまらず、家計全体を最適化する視点が盛り込まれています。

制度(年金・雇用保険・健康保険・税務など)への苦手意識がある人

制度の仕組みは複雑で専門用語も多く、苦手意識を持つ人は少なくありません。本書は、そうしたハードルを下げるために、専門用語を日常的な言葉に置き換え、図表やフローチャートを多用して直感的に理解できるよう工夫されています。

制度同士は相互に影響し合うため、一部だけ理解しても最適な判断はできません。本書では、年金・税務・雇用保険・健康保険といった制度の連動性にまで踏み込み、全体像をつかんだうえで行動できる力を養います。

何から手をつければいいかわからない人に、チェックリストで進めたい人

退職準備は多岐にわたり、どこから手をつければよいか迷う人も多いでしょう。本書は、必要な手続きを時系列で整理し、チェックリスト形式で提示することで、着手の順序が明確になります。

このチェックリストには期限や重要度が明示されており、順を追って実行するだけで必要事項を漏れなくこなせる構成です。さらに、家族や夫婦間で進捗を共有しやすく、役割分担も明確化できます。

継続雇用/再就職の制度活用を知りたい人

定年後も働く場合、給与・年金・雇用保険のバランスが手取り額を左右します。本書は、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金、再就職手当などの条件や給付額をわかりやすく整理し、それらをどう組み合わせれば収入が最大化するかを提示しています。

また、短期的な収入だけでなく、中長期的に安定した生活を送るための収入設計や働き方の工夫も紹介されています。これにより、制度を受け身で利用するのではなく、自ら設計して活用する視点を持てます。

本の感想・レビュー

“落とし穴”回避の実用度が高い

読み進めるほど、定年前後の手続きには見えにくい段差がいくつもあるのだと気づきました。期日や届け出先、必要書類の抜け漏れは小さな差に見えて、結果は家計に直結します。本書はその段差を見える化し、踏み外しを防ぐための順番と要点を、Q&Aと図で端的に示してくれます。

章をまたいで関連する制度が行き来するときも、短い設問と結論が先にあり、補足で背景が続く構成なので迷子になりません。読み手の関心が高い場面ほど丁寧に道筋が敷かれていて、必要なページにすぐ戻れる安心感がありました。

読み終えた後は、マーキングした項目をそのまま自分の行動表に置き換えられました。知識を増やすというより、失敗しにくい段取りが手に入る。実務の現場で役立つという意味で、実用度が高いと感じます。

夫婦視点で意思決定が揃う

本書の良さは、個人単位ではなく「世帯の最適」を見渡している点にあります。配偶者の年齢や就労状況、被扶養の可否、年金の受給タイミングなど、家族全体で結果が変わる論点が、一つずつ噛み砕いて説明されています。

制度用語に身構えてしまいがちですが、各トピックの導入にあるマンガや図の全体像が、共通理解の土台になりました。同じページを見ながら話し合うと、主語が自然と「わたしたち」に置き換わります。

読み終わる頃には、判断の軸が共有できていました。どちらがどの制度を使うのが家計にとって無理がないか、どの順番なら手続きが重ならないか。夫婦の足並みをそろえるための“共同作業の台本”として、とても心強い一冊でした。

制度改正点が要点整理されている

年金や雇用保険は更新が続く領域で、情報が断片的に入ってきます。本書はその点を見越し、改正の趣旨と影響範囲を「誰に」「いつから」「どの場面で」という軸で簡潔に整理していました。

受給開始時期や在職中の取り扱い、見直しのタイミングといった気になる論点は、章を横断しても追いやすい導線になっています。必要な前提にだけ光を当て、判断に不要な細部はそぎ落とされているため、理解の負担が軽くなりました。

読み手として得られたのは、ニュースだけでは得にくい“自分ごとへの接続”です。今の年齢帯や働き方、家族構成に置き直して読むと、何を準備すればよいかが自然に見えてきます。改正が重なっても、この整理の仕方なら対応できるという手応えが残りました。

チェックリストがそのまま使える

章末や特別付録のチェック表と「やるべきことマップ」は、読後の行動を一気に具体化してくれました。窓口や必要資料、着手の目安時期がひと目で分かるため、段取りがすぐ固まります。

進めるほど、未着手の部分が明確になり、解消すべき疑問が絞られていきます。その都度Q&Aに戻れば、該当する設問が見つけやすい。紙面全体が行ったり来たりしやすい設計で、読みながら自然に前へ進めます。

完了した項目が増えるにつれて、不安が減り、次の判断に集中できました。情報量は多いのに、視認性の高いレイアウトと短文のバランスがよく、作業の負担感を覚えにくい。実務の進行表として直ちに機能する作りです。

退職金の税と受取り戦略が明快

退職金の扱いは複雑という印象が強かったのですが、本書は一時金・年金型・併用型の違いと、その背景にある税の考え方を、比較の視点で丁寧にほどいています。勤続年数と控除、非課税の枠、確定申告が関わる場面など、知りたい要点が先に提示されるため、理解の順序がぶれません。

所得税と住民税の取り扱い、受け取り方法ごとの留意点も、Q&Aの形で整理されており、判断の分岐点で立ち止まらずに読み進められました。制度の骨格が見えるので、必要な確認だけを確実に行えます。

読了後は、案内や提案に接した際に、自分の基準で検討できる心持ちになりました。複雑さを“減らす”のではなく、理解する“順番”を整えてくれる。だからこそ、納得して選べる状態に近づける解説だと感じます。

任意継続と国保の比較が具体的

退職後の医療保険をどう選ぶかは不安の種でしたが、本書は選択肢を俯瞰するところから入っていて、落ち着いて読み進められました。任意継続、国民健康保険、家族の被扶養、特定健康保険組合という主要な道筋が、条件・手続き・期限という同じ物差しで並べられているため、判断の基準がぶれません。

中でも、任意継続の保険料が仕組み上どう決まるのか、国民健康保険に切り替える際にどこで負担が増減するのか、そして被扶養に入る際の要件が何に紐づくのか、といった論点がQ&Aで一つずつ整理されています。抽象的な説明ではなく、読者が迷いやすい分岐点に言葉が届くため、読み手の視線が自然と正しい順序に導かれていきます。

読み終えた時点で、自分の世帯の構成と収入の流れに照らして、どの選択肢が現実的かを落ち着いて検討できる心持ちになりました。制度の断片に振り回されない、比較の“軸”を渡してくれる構成の強さを感じます。

在職老齢年金の理解が一気に進む

これまでは在職老齢年金という言葉の印象だけが先行し、実態が霧の中でした。本書は、仕組みの骨格を最初に提示し、そのうえで影響する要因を段階的に足していく説明手順を守っているので、途中で置いていかれる感覚がありません。

どの年齢帯で、どの所得水準や給付と組み合わせるとどう扱われるのか、制度改正で何が変わったのか、そして「今」どの条項が自分に関係するのか。読み手が知りたい順番と紙面の並びが一致しているため、理解の負荷が小さく、学び直しも苦になりません。

さらに、早見表や要点の囲み解説により、知識の定着が早いと感じました。複雑さを無理に簡略化するのではなく、判断に必要な部分だけを光の当たる場所に出してくれる編集で、初めて自信を持って説明できるレベルまで理解が進みました。

図解・マンガで家族と共有しやすい

制度の説明は文字だけだと理解の速度に差が出ますが、本書は図解とマンガが入り口の負担を和らげています。章頭のビジュアルで全体の地図を掴み、Q&Aで必要な地点に寄っていく流れは、家族で読み合わせても会話が途切れません。

重要な用語には要点の囲みが付いており、ページをめくりながら意味を確認できるため、同じページを指差しながらの話し合いがしやすいと感じました。視覚情報が言葉の解像度を上げ、理解のズレを早い段階で修正できます。

「やるべきことマップ」や章末のチェック表は、確認すべき順番を視覚的に示してくれるので、家庭内の役割分担が決めやすくなります。読書がそのまま共同作業の段取りに移る感覚は、紙面設計の丁寧さの賜物です。

まとめ

この記事を通して、本書が定年前後の不安を解消し、行動に移すための道筋を示してくれる存在であることが見えてきたと思います。

最後に、押さえておきたいポイントを整理しました。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらを理解し、実際の生活や制度利用に落とし込むことで、老後に向けた準備はより具体的かつ安心感のあるものになります。

定年は人生の大きな節目ですが、事前の計画と知識があれば、その後の時間をより豊かに過ごすことができるでしょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、読者が得られる主なメリットを3つの視点から紹介します。

制度の全体像を短時間で理解できる

年金、健康保険、雇用保険、税制など、個別に調べると断片的になりやすい情報が、本書では体系的に整理されています。複雑な制度同士の関係や切り替えタイミングが一目でわかるため、誤った判断や無駄な手続きを防ぐことができます。さらに、制度改正の最新情報が反映されているため、古い知識に基づいた誤解を避けられます。

行動計画を立てやすい構成

Q&A形式やチェックリストが豊富に盛り込まれており、知識を得たあとすぐに自分の状況に当てはめて行動に移せます。たとえば退職金の受け取り方や年金受給の開始時期など、選択肢ごとのメリット・デメリットが整理されているため、判断に迷わず計画を進められます。また、各手続きの期限や必要書類も明確に示されており、段取りよく準備が進められます。

夫婦や家族での情報共有がしやすい

本書は、夫婦や家族で共通認識を持つためのツールとしても有効です。制度やお金の話は専門用語が多く、片方だけが理解していても十分な対策ができません。しかし本書では専門用語をやさしく解説し、図解を多用することで、制度に苦手意識がある人でも理解しやすくなっています。これにより、配偶者や家族と将来設計について対等に話し合える基盤ができます。

定年前後は「知らないと損をする」局面が非常に多く、特に制度の適用時期や受給開始年齢の選択は、一度決めると後から変えられないケースが少なくありません。

本書のように、複数制度を横断的に解説した資料を早い段階で読み込むことは、資産寿命を延ばし、安心した老後を送るための最も効果的な準備といえます。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後は、知識を知識のままで終わらせず、自分や家族の状況に合わせて行動へ移すことが重要です。

ここでは、理解した内容を実生活に反映するためのプロセスを整理して紹介します。

step

1現状の棚卸しを行う

まずは、自分と配偶者の年金見込み額や退職金額、貯蓄、保険契約、そして現在の雇用契約の状況をすべて洗い出します。本書で得た知識と照らし合わせることで、どの制度をいつ利用できるのか、どの手続きが不足しているのかが明確になります。これにより、漠然とした不安を具体的な課題に変換できます。

step

2行動計画を作成する

次に、優先順位をつけた行動計画を立てます。例えば、年金請求のタイミング、退職金の受け取り方法、継続雇用や再就職の準備、税務上の最適化などを時系列で並べることです。本書に掲載されたチェックリストやフローチャートを活用すれば、見落としを防ぎながら効率的に準備を進められます。また、制度の締め切り日や申請書類もこの段階で確認しておくと、後のトラブルを回避できます。

step

3専門家と連携して検証する

作成した行動計画を、税理士や社会保険労務士といった専門家に見てもらうことで、制度の細部や想定外のリスクに対応できます。特に税務や社会保険の分野は、条件によって受けられる優遇措置や負担額が大きく変わることがあるため、専門的な視点での検証は欠かせません。家族も交えて打ち合わせを行えば、計画の共有と合意形成も同時に進められます。

定年前後の行動計画は、一度立てただけで終わりにせず、制度改正や家族構成の変化に合わせて定期的に見直すことが重要です。

特に年金や税制は数年単位で変わるため、最新情報を反映しながら継続的に最適化する姿勢が、老後の安定を長期的に確保する鍵となります。

総括

本書は、定年前後という“制度の交差点”に立つ読者に、いちばん必要なもの――すなわち全体像と具体的手順――を同時に与える稀有な実務書です。老後資金、年金、雇用継続、失業給付、健康保険、税務、介護まで領域横断で扱いながらも、図解とマンガで理解のハードルを下げ、一問一答で疑問を素早く回収できる設計が行動につながります。情報の羅列ではなく、読者が「いま何を決め、何を提出し、いつまでに完了させるか」を逆算できる導線が張られている点が、単なる解説本との決定的な違いです。

実務面でも、制度の“落とし穴”を避けるための具体的な判断材料が丁寧に提示されています。たとえば、在職老齢年金と賃金・給付の関係、離職後の求職手続きと再就職手当の条件、健康保険の任意継続と国民健康保険の費用比較、退職金の受取り形態と課税の最適化など、ひとつ判断を誤るだけで数十万円単位の差が出かねないテーマを、平易さを損なわずに深く掘り下げています。チェックリストと“やるべきことマップ”により、読みながら自分事のスケジュールに落とし込めるのも実務派には心強いところです。

さらに、夫婦単位での最適化という視点が全編を貫いています。加給年金や被扶養、配偶者の就労・収入見込み、離婚分割の留意点など、個別最適ではなく“世帯の合計最適”を意識した説明は、現実の家計運営に即しています。制度改正へのキャッチアップも踏まえ、繰上げ・繰下げの損益分岐、在職定時改定の効果、各種控除の重なり方など、最新の仕組みをベースに「得するための順番」を明示しているため、判断の根拠がブレません。

本書は不安を薄める読み物ではなく、不確実性を“手続きと数字”で制御するための道具です。

読み終えれば、知識の断片がつながり、次に取るべき行動が自然と決まります。

定年はゴールではなく、設計次第で大きく表情を変える“分岐点”。

この一冊を軸に、夫婦で対話しながら計画を更新していけば、収入が変動しても暮らしの安定を担保できる確度は着実に高まるはずです。

定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全

- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑

- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100

- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!

- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版

- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!

- 定年後 50歳からの生き方、終わり方

- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書

- 定年後 自分らしく働く41の方法