60歳の定年を迎えたその瞬間、あなたの生活は一変します。

長年勤め上げた会社を離れ、自由な時間と退職金を手にしたはずなのに、「何をすればいいのか分からない」「居場所がない」と戸惑う人が後を絶ちません。

仕事を通じて築いてきた人間関係や役割を失うことで、孤独や不安に直面するのです。

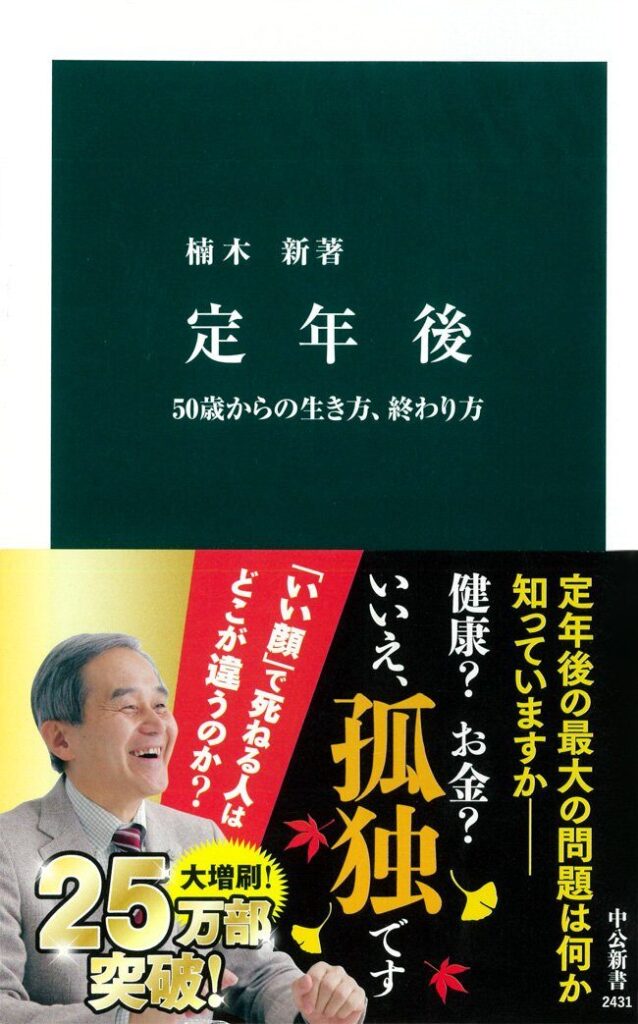

『定年後 50歳からの生き方、終わり方』(楠木新 著)は、そんな誰もが避けて通れない人生の大きな転換期を、現実的かつ温かい視点から描いた一冊です。

数多くの定年退職者や地域で活動する人々への取材を通じ、経済や健康の問題だけではなく、「心の拠り所」「社会とのつながり」をどう築くかという本質的な課題を浮き彫りにします。

「人生は後半戦が勝負」。著者のこの言葉どおり、本書は残りの人生をどう充実させるかを真剣に考えるきっかけを与えてくれます。

これから定年を迎える方はもちろん、すでに定年を迎えた人やその家族にとっても、第二の人生を豊かに過ごすための実践的なヒントに満ちています。

合わせて読みたい記事

-

-

定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...

続きを見る

書籍『定年後 ― 50歳からの生き方、終わり方』の書評

本書は、定年後という多くの人が必ず迎えるライフステージを真正面から扱ったノンフィクションです。仕事から離れた後の「時間・お金・健康」だけでは解決できない問題を、著者自身の体験と豊富な取材を通して描き出しています。

ここでは、本をより深く理解するために以下の観点から解説します。

- 著者:楠木新のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

順を追って確認していくことで、本書の価値や魅力をより深く理解できるでしょう。

著者:楠木新のプロフィール

楠木新(くすのき・あらた、1954年生まれ)は、神戸出身の著述家です。京都大学法学部を卒業後、大手生命保険会社に入社し、人事・労務・経営企画などの中枢部門で活躍しました。現場から管理職までを幅広く経験したことで、会社員人生の「構造」と「心理」の両面を熟知しています。

50歳を迎えたころから取材と執筆を並行して開始。2007年には大阪府立大学大学院でMBAを取得し、組織論やキャリア論を学術的に整理しました。定年退職後は本格的に執筆活動へ移行し、『定年後』(中公新書)は累計25万部を突破するベストセラーに。2018年からは神戸松蔭女子学院大学で教授を務め、キャリア教育にも携わりました。

彼自身が47歳の時に長期休職を経験し、「会社に依存した働き方の脆さ」を身をもって知ったことが、その後の執筆の原点になっています。つまり、彼の言葉は単なる評論ではなく、自らの挫折と復活を踏まえた“当事者の実感”なのです。

本書の要約

『定年後 ― 50歳からの生き方、終わり方』は、60歳前後で訪れるライフイベントを通して、人が直面する「第二の人生」の姿を多角的に描き出した一冊です。多くの人が思い描く定年後の生活は「年金と退職金に支えられた悠々自適」というイメージですが、著者はその幻想を丁寧に解体していきます。

実際には、組織を離れた途端に人間関係や役割を失い、孤独感や無力感に苛まれる人が少なくありません。家族との関係は、夫が家に居続けることによってぎくしゃくする場合もあり、経済的な備えがあっても満たされない現実が浮かび上がります。

著者は、シニア社員や定年退職者への徹底的な取材を通して、社会とのつながりを失った人がどのように「居場所」を見つけていくのか、また、人生をより豊かにするために何を準備すべきかを探り出します。退職後の生活が、単なる余生ではなく、むしろ「新しい挑戦の始まり」であることを強調している点が特徴的です。

社会学的に言えば、本書は「役割喪失」という老年期特有の課題を真正面から扱ったものです。

仕事という役割を失った後に、いかに新しい役割を獲得するかが幸福度を左右する――これが本書の核にある問題提起です。

本書の目的

本書のねらいは、定年を単なる「引退の区切り」ではなく、「第二のキャリアと人生設計を考える転機」として捉え直すことにあります。著者は、自身が会社員として経験した長期休職や、実際に定年退職者へ行った膨大なインタビューを踏まえ、従来のライフプラン研修では語られない現実を明らかにしようとしています。

例えば、多くの研修では「資産形成」「夫婦関係」「健康」「趣味の確立」という4項目が重要だと語られます。しかし楠木氏は、これらを整えただけでは「いきいきとした定年後」にはならないと指摘します。お金や健康があっても、社会とのつながりや心の拠り所がなければ孤立感に苛まれるからです。

本書は、読者に「自分は会社に依存しすぎていないか」「組織を離れた後にどこで生きるか」という問いを投げかけます。そして、人生後半を自ら設計し直すための実践的なヒントを提示しています。

心理学でいう「自己決定理論」に照らすと、人は「自律性」「有能感」「関係性」の3要素が満たされると幸福を感じやすいとされます。

本書が強調する「居場所」や「役割」は、この理論を実生活に落とし込んだ実例と言えるでしょう。

人気の理由と魅力

『定年後』が40万部を超えるベストセラーとなった理由は、単に「老後対策」という枠を超えて、多くの読者の心に刺さる普遍的なテーマを扱ったからです。

まず挙げられるのは、リアルな取材に基づく迫真性です。読者は、退職後に途方に暮れる人々や、思わぬ形で新しい生きがいを見つけた人々の姿を目の当たりにします。そこには「他人事ではない」と感じさせる具体性があります。

次に、著者自身の体験が物語に深みを与えています。会社員として病気休職を経験し、その後に文筆業へと歩みを進めた著者の人生そのものが、本書の説得力を強めています。机上の理屈ではなく、実感のこもった言葉として響くのです。

さらに、本書が提示する考え方――たとえば「黄金の15年」や「死からの逆算」という切り口――は、単なるノウハウ本を超えた哲学的な魅力を持っています。これらは抽象的な概念でありながら、読者に「今から準備しよう」という行動のきっかけを与える点で実践的です。

最後に、時代背景も本書の人気を後押ししました。日本は世界有数の長寿社会であり、多くの人が「定年後の長い時間」をどう生きるかという課題に直面しています。著者の提起する問題は、この社会的関心に見事に合致していたのです。

ベストセラーの背景には「人口動態の変化」と「社会的ニーズの高まり」が密接に関係しています。

高齢化が進む社会では、定年後の生き方は個人の問題にとどまらず、社会全体の課題であり、本書はその潮流を的確にとらえたのです。

本の内容(目次)

この書籍は、定年を迎える前後にどのような課題があり、どんな準備や工夫をすれば人生後半を充実させられるかを体系的に示しています。各章ではリアルな事例や調査をもとに、現実的なヒントが展開されています。

理解を深めやすいように、章ごとの見出しをまず整理しました。

- 第1章 全員が合格点

- 第2章 イキイキした人は2割未満?

- 第3章 亭主元気で留守がいい

- 第4章 「黄金の15年」を輝かせるために

- 第5章 社会とどうつながるか

- 第6章 居場所を探す

- 第7章 「死」から逆算してみる

これらを順番にたどることで、定年後に直面する現実と、それをどう乗り越えていくかの道筋が立体的に浮かび上がります。

第1章 全員が合格点

この章では、まず「定年」という制度そのものを見直す視点が提示されます。日本の定年は当たり前のように存在していますが、もともとは雇用保障を前提に導入された仕組みにすぎません。つまり、働く人にとっては一大イベントでありながら、企業側の都合によって形が変わり続けてきた歴史を持っています。特に雇用延長や再雇用制度は、条件が厳しくなりがちで、多くの人が想定していた「安心」とのギャップに直面します。

さらに、隠居との違いも語られます。かつての日本社会にあった「隠居」は、徐々に役割を減らしながらも家族や地域に居場所を保つ仕組みでした。しかし定年は、ある日を境に組織から切り離されるため、心理的な断絶が大きいのです。この「急な変化」に心の準備が追いつかず、戸惑いを抱える人が少なくありません。

加えて、この章では「お金の不安」が繰り返し登場します。退職金や年金があるといっても、長い老後を支えるには十分でないと感じる人が多く、資産表の作成や投資リスクの管理といった現実的な課題に直面します。お金の問題は万人に共通する悩みであり、定年後の人生設計を考える際の土台であることが示されています。

心理学的には、定年は「役割喪失」の典型例であり、アイデンティティの危機を伴うライフイベントと位置づけられます。

これをスムーズに乗り越えるには、キャリア心理学で言う「役割移行スキル」が求められます。

第2章 イキイキした人は2割未満?

ここでは、定年後の人々が実際にどのような生活を送っているのかが、具体的な取材結果を通じて紹介されます。最も衝撃的なのは、退職後に「生き生きと過ごせている人」は全体の2割にも満たないという現実です。多くの人が生活のリズムを崩し、曜日感覚を失い、時間を持て余してしまうのです。

とりわけ印象的なのが「名前を呼ばれるのは病院だけ」という言葉です。会社を辞めた瞬間に肩書きや役割を失い、社会的に認められる場を喪失する。この事実は本人の自己認識を大きく揺さぶります。スポーツクラブや図書館など新しい居場所に出かけても、必ずしも居心地がよいとは限らず、小さな摩擦や孤立感を経験することも珍しくありません。

一方で、ほんの一握りの人たちは、新たな活動に挑戦したり地域社会に積極的に関わったりすることで活力を得ています。しかしその割合はごくわずか。つまり、定年後を充実させるには意識的な準備と行動が不可欠であることが浮き彫りになります。

社会学では、この状態を「アノミー(規範喪失)」と呼びます。

社会的役割を突然失ったとき、人は無目的感に陥りやすく、その回避には新しいコミュニティとの接点が重要とされます。

第3章 亭主元気で留守がいい

この章は、定年後に家庭に長くいるようになった男性が直面する問題に焦点を当てています。仕事一筋で過ごしてきた夫が家に常駐するようになると、配偶者との関係に亀裂が入るケースが少なくありません。長年「外」での役割に専念してきた分、家庭内での立場や役割をうまく切り替えられないのです。

たとえば「家庭内管理職」と呼ばれるように、会社での指示的な態度をそのまま家庭に持ち込み、妻や子どもを部下のように扱ってしまう人がいます。その結果、ストレスが蓄積し「主人在宅ストレス症候群」といった現象まで生まれるのです。こうした摩擦は決して一部の家庭に限らず、多くの定年世代が直面する課題です。

しかし同時に、家族との新しい関係を築くチャンスでもあります。経済的な価値観から人生の豊かさを重視する価値観へと視点を変えることで、夫婦の関係性を再構築できる。大阪のおばちゃんのような、軽妙でフラットなコミュニケーションスタイルが一つのヒントとして紹介されています。

家族社会学の研究では、定年後は「夫婦関係の再交渉期」と呼ばれます。

ここでの調整を怠ると孤立を深めやすく、逆に協力関係を築ければ老年期の精神的安定に直結します。

第4章 「黄金の15年」を輝かせるために

この章では、60歳から75歳までの時期を「黄金の15年」と名付け、その価値を強調しています。この期間は体力もまだ保たれ、社会経験も豊富で、自由時間が最も多くなる時期です。著者は、ここをどう過ごすかが人生後半の充実度を決めると語ります。

ただし、何もしなければこの時間は空白のまま過ぎていきます。そこで提案されるのが「子どもの頃の自分を呼び戻す」というアプローチです。幼少期に夢中になったことや好きだった活動を再び取り入れることで、新たな物語を紡ぎ直すことが可能になります。単なる余生ではなく、「誉生」(いかに誉れ高く生きるか)という視点が必要だと説かれています。

また、この時期は雇用延長の選択や年齢的な制約といった現実的な課題もありますが、それを言い訳にせず、自らの主体性でデザインすることの大切さが強調されます。自由時間8万時間という数字は、多くの人に可能性の大きさを実感させるでしょう。

ライフサイクル論では、老年期の初期を「アクティブ・エイジング期」と位置づけます。

ここでの主体的な活動が、その後の健康寿命や幸福度を決定づけると多くの研究で指摘されています。

第5章 社会とどうつながるか

この章では、会社を離れた後に「どのように社会と再び関わるか」がテーマになります。多くの人は退職と同時に仕事の人脈を失い、孤立を経験します。その中で、夫婦や地域といった小さなつながりから、再び社会との接点を築く必要性が強調されています。

著者は取材を通じて、ハローワークでの再就職相談や、増加しているスポットコンサルタントの事例を紹介します。かつての経験を活かし、企業や個人に短期間だけ知識を提供する働き方は、新しい社会的な接点の一例です。また、美容師や文筆業など、全く異なる分野に挑戦する人々の姿も描かれており、転身は困難であっても自己実現につながる希望を感じさせます。

さらに、60歳から始める小さな仕事や、得意分野を軸にした活動は「現役感」を保ちつつ無理のない社会参加を可能にします。重要なのは、肩書きや地位ではなく、自分らしい関わり方を見つけることだと示されます。

キャリア研究においては、定年後の働き方は「越境学習」の一形態とされています。

新しい環境に飛び込むことで、知識や技能を再編成し、個人の成長につなげる効果があります。

第6章 居場所を探す

この章で焦点を当てるのは「物理的にも心理的にも安心できる場の必要性」です。退職後は時間こそ豊富になりますが、その時間を過ごす居場所がないと孤立感が増してしまいます。特に、専業主婦と定年退職者が似ているという視点は興味深く、どちらも「家庭にいながら社会から切り離されやすい存在」として共通点を持ちます。

具体的な事例として、マンションの理事長として活動する人や、住宅地に作られた農園で地域住民と関わる人、さらには「げんきKOBE」のラジオ番組を立ち上げた人など、多彩な居場所作りが紹介されています。同窓会の復活や地域活動も、孤立を防ぐ有効な手段とされています。

また、スマートフォンやSNSといったデジタルツールも、新しい居場所を得る手段として取り上げられています。遠方の田舎に移住するよりも、身近なつながりを大切にするほうが持続可能であると説かれているのです。

社会学的には、このような活動は「サードプレイス(第三の場)」と呼ばれます。

家庭や職場以外の第三の場を持つことで、人は心理的安定を得やすくなり、老年期の幸福感が高まります。

第7章 「死」から逆算してみる

最終章は、「死」を通して人生を逆算する視点を提示します。多くの人は終活という形で形式的に準備をしますが、著者はもっと日常的で実践的な「予行演習」が大切だと説きます。映画や落語、日常の些細な体験を通じて「いつか必ず訪れる終わり」を意識することが、生きる力を高める契機になるのです。

紹介される事例には、最後の昼食を豚まんに決めた人の話や、小学校の校区を歩き直すことで人生を振り返る人の姿があります。こうした行為は単なる感傷ではなく、過去と現在、未来をつなぐ営みとして描かれています。

最も印象的なのは「良い顔で死ぬために生きている」という逆説的な言葉です。死を恐れるのではなく、その瞬間をどう迎えたいかを考えることが、日々を充実させる原動力になるのだと強調されています。

心理学者エリクソンの「老年期の課題」は「統合対絶望」と表現されます。

死を意識して人生を統合できる人は安らぎを得られる一方、避け続ける人は不安に苛まれます。

本章はこの理論を生活実感へと翻訳した実践的な指針です。

対象読者

本書は、定年という人生の大きな節目を迎えるにあたり、どのように心構えを持ち、行動に移していくべきかを示す実践的なガイドブックです。著者は自らの経験や数多くの取材を通じて、多様な立場にある人々に向けて学びや気づきを提供しています。

ここでは、その対象となる層を整理して紹介します。

- これから定年を迎える50代の会社員

- すでに定年を迎えたが充実感を得られない人

- 配偶者や家族が定年期を迎える方

- 定年後の生き方・働き方をテーマに研究・取材する人

- 第二の人生に向けて準備をしたい40代

これらの層はそれぞれ立場や状況が異なりますが、共通して「定年後をどう生きるか」という課題を抱えています。

次に、具体的にどのような人が本書を読むことで多くを得られるのかを掘り下げて解説していきます。

これから定年を迎える50代の会社員

この世代にとって本書は、目の前に迫る「定年」という現実を直視するための手引きとなります。給与や地位といった会社での立場が失われることで、人は心理的にも大きな揺らぎを経験します。著者はその変化を冷静に描きつつ、再雇用や地域社会との関わり方など、選択肢の幅を示しています。これにより、まだ現役で働く50代が「自分の未来図」をイメージしやすくなるのです。

さらに、定年後の生活設計を考えるうえで必要なのは、経済的備えだけでなく、自分の居場所や役割の確保です。本書は、実際の体験談や事例を豊富に取り上げながら、読者に「どのように備えれば良いか」を具体的に示してくれます。そのため、これからの働き方や暮らしを現実的に考え始めた50代にとって、極めて実践的な内容になっています。

キャリア発達理論でも50代は「準備から移行への分岐点」とされます。

本書はその移行期を乗り越える実践的指針を提供している点で大きな価値があります。

すでに定年を迎えたが充実感を得られない人

退職して時間と自由を得たものの、日常に張り合いを感じられず悩む人は少なくありません。本書は、そうした「定年後の空虚さ」を包み隠さず描き、解決の糸口を示します。著者は、地域活動や趣味、ボランティアなどを通じて新しい役割を持つことが充実感につながると説いており、読者は「生きがい」を見つけるヒントを得られます。

さらに、孤独や無力感に直面する人の心理的変化を具体的に描き出しているため、共感しやすいのも特徴です。「自分だけではない」という安心感が、再び動き出すための第一歩になります。特に、すでに定年を過ぎた人にとっては、再挑戦の可能性を後押ししてくれる一冊といえるでしょう。

退職後の幸福度を左右するのは「役割」と「社会的つながり」であると社会学は指摘します。

本書はそれを実例で補強しており、理論と実生活を橋渡しする役割を果たしています。

配偶者や家族が定年期を迎える方

本人だけでなく、その周囲にいる家族にとっても定年は大きな転換点です。本書は「家庭内管理職」や「主人在宅ストレス症候群」といったユニークな切り口で、家族が直面する課題をわかりやすく紹介しています。これにより、定年後の生活が家庭内に与える影響を客観的に理解できるのです。

また、夫婦関係の再構築や親との同居など、家族単位で考えなければならない現実的な問題も詳しく取り上げられています。配偶者や子どもにとっても、「どう支え合えば良いのか」「どのように役割を再分配すべきか」を考える手掛かりになるでしょう。家族全体で定年期を乗り越えるための視点を得られる点が、本書の大きな価値です。

家族社会学では退職を「家族全体のライフイベント」と位置づけます。

本書はその実態を生活感ある事例で示し、読者に気づきを与えています。

定年後の生き方・働き方をテーマに研究・取材する人

本書は豊富なインタビューや具体的な事例に基づいて構成されているため、研究や取材を行う立場の人にとっても貴重な資料になります。数字や統計だけでは見えない「生活の肌感覚」が伝わるので、学術的な調査やジャーナリズムの素材として活用できます。

また、日本人男性の孤独や地域社会とのつながり方など、社会問題としての切り口も強調されています。これは研究者にとって、新しい仮説や分析視点を与えてくれるでしょう。単なる「ハウツー本」ではなく、社会学や文化研究の観点からも読み解ける奥行きを持っているのです。

質的調査の分野では「ナラティブ(語り)の分析」が重視されます。

本書の多様な事例は、その分析に適した豊富な素材を提供しています。

第二の人生に向けて準備をしたい40代

40代はまだ定年が遠いと感じがちですが、実際には準備を始める絶好の時期です。本書では、著者自身が47歳で体調を崩し、そこから「定年後の予行演習」となった経験を描いています。このエピソードは、同年代の読者にとって「今から考え始めなければならない」と気づかせるきっかけになるでしょう。

早い段階で趣味や地域活動、人間関係を広げておけば、退職後にスムーズに移行できます。本書はその具体例を示しているため、40代が「自分の未来の設計図」を描く参考書となります。また、キャリアに迷いや行き詰まりを感じる人にとっても、人生を再構築する視点を与えてくれるのです。

キャリア発達理論では、40代は「中年期の転機」にあたり、自分の価値観を再確認する必要があります。

本書はその再確認を促す格好のきっかけになります。

本の感想・レビュー

定年後の現実を突きつける一冊

最初に感じたのは、著者が描き出す定年後の生活があまりに「生々しい」ことです。表面的な成功談ではなく、退職直後に多くの人が直面する孤独や空虚さが丁寧に描かれていて、胸に迫るものがありました。特に、生活リズムを崩してしまう人や、病院でしか名前を呼ばれなくなるという記述には、会社から離れた後の現実が突きつけられた思いがしました。

読み進めるうちに、定年はゴールではなく、むしろ新たな出発点であることを思い知らされます。肩書きが外れることで、人とのつながりが一気に希薄になる。これまで当たり前のように存在した「居場所」が失われる様子は、想像以上に衝撃的でした。

その一方で、著者はただ厳しい現実を示すだけでなく、それをどう乗り越えていけるのかという視点も提示しています。だからこそ、この本は恐怖を煽るだけでなく、未来に備えるための強い警鐘として読む価値があるのだと感じました。

お金以外の問題に気づかされる

読み始める前は「老後=お金の問題」というイメージを持っていました。しかしこの本を通じて、お金さえあれば安心という考えは大きな誤解だと気づかされました。むしろ、定年後に重要なのは人との関係や、居心地の良い環境を持てるかどうかだと実感しました。

例えば、著者が紹介する人々の姿からは、経済的には問題がないのに孤独に悩む人や、逆に収入は減っても地域や趣味の活動を通じて生き生きと過ごす人の姿が浮かび上がります。その対比があまりに鮮明で、自分にとって何が「豊かさ」なのかを深く考えさせられました。

男性の孤立がリアルに描かれている

特に印象的だったのは、男性の孤立がとてもリアルに描かれている点です。会社という肩書や役割を失った途端に、家庭でも社会でも立ち位置を見失ってしまう。その姿は決して特別な人の話ではなく、多くの男性に当てはまる普遍的な現象として伝わってきました。

「名刺がなくなると、付き合いが一気に消える」というくだりには、思わず頷いてしまいました。組織で培った人間関係が、定年を境にいかに脆いかを痛感させられます。そして、家庭内での存在感が急に増すことで妻との間に摩擦が生まれる描写もリアルで、現実の夫婦の問題を浮き彫りにしていました。

読んでいて感じたのは、この孤立の問題は男性本人だけでなく、家族にとっても深刻な課題になるということです。孤立を避けるためには、働いているうちから社外や家庭での関係を築いておく必要がある、と強く思わされました。

黄金の15年という視点が新鮮

本書の中で最も心に残ったのは、「黄金の15年」という視点です。定年直後からおよそ75歳までの間を、まだ心身が元気で活動的でいられる特別な期間として捉える考え方に、大きなインパクトを受けました。

この考え方は、単に老後を「余生」として過ごすのではなく、人生の後半戦を積極的にデザインしていく重要性を示しています。自分の時間が8万時間以上もあるという具体的な数字を突きつけられると、その重みを改めて感じました。

読後には、残された時間をどう使うかを真剣に考えるようになりました。定年を迎えることを恐れるのではなく、その先の15年間をどう輝かせるかが人生の大きな分かれ道になる。この新鮮な視点は、多くの人にとって人生観を変えるヒントになるのではないでしょうか。

多様な体験談が説得力を持つ

本書の大きな魅力のひとつは、数多くの定年退職者の体験談が具体的に紹介されている点です。一人ひとりの歩んできた道や選んだ選択肢が異なり、そこに共通の正解がないことを痛感しました。淡々とした記録のようでありながら、その一つひとつに人生の重みがあり、読んでいるうちに自分の未来を投影せざるを得ませんでした。

その体験談の積み重ねは、ただのデータや統計にはない強い説得力を持っています。定年後に再雇用を選ぶ人、まったく違う職業に転身する人、地域活動に活路を見いだす人。それぞれの姿はバラバラのように見えても、「自分の居場所を求める」という共通のテーマに収束していくのです。

読み終える頃には、誰かの体験談がそのまま教科書になるわけではないものの、自分にとっての指針やヒントを必ず見つけられると感じました。人の生き方を知ることは、自分の生き方を深く考えるための大きな助けになるのだと思います。

妻の立場から読んでも参考になる

この本の面白さは、夫だけでなく妻の視点から読んでも参考になるところです。夫が家に長くいるようになることで、家庭内の空気が変わり、思いがけない摩擦が生じる様子が率直に描かれていました。「主人在宅ストレス症候群」といった言葉には思わず苦笑してしまいましたが、その裏には多くの家庭が抱える本音が隠れているように感じました。

家庭は夫婦だけでなく、子どもや親世代を含めた大きな関係性の中で成り立っています。その意味で、定年後にどう向き合うかは家族全体の問題でもあるのだと痛感しました。著者が取材した夫婦のやり取りは、決して特別なケースではなく、自分の身近にも起こり得る現実のように思えました。

定年前の人こそ読むべき

この本を手に取って一番強く思ったのは、定年を迎える前にこそ読むべきだということでした。定年後の現実が詳しく描かれているため、準備をしていない人が直面する困難が手に取るように分かります。その描写があまりに生々しいため、まだ現役で働いている自分にとっても他人事とは思えませんでした。

現役世代にとっては、日々の忙しさの中で「その後」のことを考える余裕はあまりないものです。しかし、この本を読むことで、今のうちから考えておかないと取り返しのつかない状況に陥る危険性が伝わってきます。生活リズム、人間関係、心の健康といった視点は、普段の仕事の延長線上には見えにくいからこそ重要です。

この本を通じて、準備を始めるならまさに今からだという気持ちになりました。定年を待ってからでは遅すぎる。だからこそ、まだ余裕のあるうちに、未来の自分を思い描く第一歩を踏み出すべきだと感じました。

会社依存の危うさを実感する

読みながら強く胸に残ったのは、会社に依存してきた人生の危うさです。名刺や肩書きがなくなった瞬間、これまで築いてきた人間関係や社会的な存在感がいかに脆いものかを痛感しました。本書で描かれている退職後の人々の姿は、その現実を克明に示していました。

組織にいる間は、自分の力で社会とつながっているような錯覚を持ってしまいます。しかし、会社という器から一歩外に出たとたん、途端に孤立感に襲われる。そうした落差の大きさは想像以上で、まさに「依存」という言葉がぴったりでした。

この気づきは、これからの生き方を根本から問い直すきっかけになりました。会社に頼るのではなく、自分自身の足で立てる場をどう築いていくか。それを考えさせられることこそ、この本の重要なメッセージだと感じます。

まとめ

ここまで書籍の要点を整理してきました。最後に、本記事の締めくくりとして読者が理解しやすいように整理し直しましょう。

ポイントは次の三つに分けて考えると分かりやすいです。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、この本を読むことで得られる具体的な利点を整理してみましょう。

将来への不安を現実的に整理できる

本書は「定年後」というライフステージにおいて直面しやすい課題を、経済・家族・社会関係といった多角的な切り口から明らかにします。漠然とした恐れが「何を準備すべきか」という具体的な問いへと変換されるため、読者は頭の中をクリアにし、今の自分に不足しているものを冷静に見つめ直すことができます。

生きがいの再発見につながる

著者が提示する数多くの事例は、単なるマニュアルではなく「人がどう変化し、どのように新しい役割を見つけたか」の物語です。退職後に孤独を感じる人もいれば、新たな活動で輝きを取り戻す人もいます。そうした実例に触れることで、自分もまた新しい居場所や挑戦を見出せるのではないかと希望を持つことができます。

家族や社会との関係を見直せる

経済的な安定だけでは、定年後の生活は充実しません。本書では、配偶者との距離感、家庭内の役割の変化、地域社会とのつながりなど、見落としがちなテーマを丁寧に掘り下げています。これにより、読者は「お金」以外の視点を養い、人間関係や社会との関わり方に意識を向けることができるのです。

行動への具体的な指針が得られる

知識を得るだけでは人生は変わりません。本書の魅力は、資産表の作成や地域活動への参加、過去の自分を呼び戻すヒントなど、すぐに実践できるアクションが盛り込まれている点にあります。大きな改革ではなく、小さな一歩から始められる提案が多いため、読者は「やってみよう」と自然に思えるでしょう。

社会心理学の研究でも、不安を抱えた人が行動に移るためには「具体的な小さな一歩」が提示されることが有効だとされています。

本書はまさにその実践例を多く含み、読者に行動のエネルギーを与える一冊です。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、多くの読者は「では、これから自分は何をすべきか?」という問いに向き合うことになります。知識を得るだけでは人生は変わりません。行動へと落とし込み、自分自身の暮らしの中で実践することが、真の意味での学びにつながります。

ここでは、読後に取り組むべき次の行動を整理しました。

step

1家計と資産の棚卸しをする

まず最初に取り組むべきは、自分の経済状況を可視化することです。収入や退職金、年金の見込み額だけでなく、生活費や住宅ローンの残高、将来必要になる医療費なども含めて整理することが大切です。数字として把握できれば、不安の多くは「漠然としたもの」から「管理可能な課題」へと変わり、次の行動につなげやすくなります。

step

2配偶者や家族と対話を持つ

経済的な備え以上に大切なのが、家庭内での理解と協力です。退職後は一日の多くを家で過ごすことになり、夫婦関係や家族関係に変化が生じます。本書が描くように、在宅ストレスや役割のギャップは軽視できません。あらかじめ将来の暮らし方について語り合うことで、摩擦を減らし、新しい関係性を築く土台をつくることができます。

step

3社会や地域との接点を作る

定年後に孤立感を抱く人は少なくありません。その予防には、仕事以外の居場所を早めに持つことが有効です。地域の活動に参加したり、趣味のグループに加わったりすることは、心の安定や生きがいにつながります。小さな一歩であっても「外につながる」習慣を持つことが、定年後の生活に大きな差を生むでしょう。

step

4自分らしい活動を試してみる

最後に、過去の経験や興味を振り返り、自分に合った挑戦を始めてみることです。本書では「子どもの頃の自分を呼び戻す」ことが提案されています。長く忘れていた趣味や関心を再び掘り起こすことで、充実した時間をつくるきっかけになります。大きな転職や起業をしなくても、ボランティアや学び直しといった小さな実践が人生を豊かに彩ります。

キャリアデザインの理論では、「リタイアメント・プランニング」において、経済・家族・社会・自己実現の4軸を意識的に整えることが推奨されています。

本書を読んだ後にこれらの軸を順に確認することで、安心して第二の人生へ移行できるのです。

総括

本書『定年後 - 50歳からの生き方、終わり方』は、定年という人生の節目を単なる終わりではなく、新たな始まりとして捉える重要性を教えてくれます。経済面や健康面の備えはもちろん大切ですが、それだけでは「豊かさ」は実現できないことを具体的な事例を通して示しています。社会とのつながりや家族との関係、そして自分自身の心持ちが、老後の幸福度を大きく左右するのです。

また、取材をもとに描かれた現実のエピソードが多く盛り込まれており、読者は「定年後に直面する現実」が決して理想的なものばかりではないことを痛感します。それは悲観的な警鐘ではなく、むしろ「準備すれば回避できる課題」であることを気づかせてくれる構成になっています。これにより、読み手は自分の未来に当事者意識を持つようになるでしょう。

さらに、本書の特徴は「行動への導き」にあります。単なる知識や情報の提供にとどまらず、どうすれば自分の人生を主体的に再構築できるかを具体的に考えさせてくれます。趣味や小さな活動からでもよい、社会との接点を持つことで自分の役割を再確認できる。その実践的な視点が、多くの読者に勇気を与えるのです。

この書籍は「人生の後半戦をどう生きるか」という問いに対する羅針盤となります。

役職や社会的地位を失った後でも、自分の物語を描き直し、意欲的に生きることは十分に可能です。

本書が提示するヒントは、今を生きる50代や60代にとってだけでなく、40代の準備世代にも強い示唆を与えるものとなるでしょう。

読後には、不安よりも希望を抱き、次の一歩を踏み出す力が湧いてくるはずです。

定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全

- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑

- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100

- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!

- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版

- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!

- 定年後 50歳からの生き方、終わり方

- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書

- 定年後 自分らしく働く41の方法