会社員生活の集大成ともいえる「定年」。

しかし、その大きな節目を前にすると、多くの人が「老後資金は足りるのか」「働き続けなければならないのか」「夫婦や地域での暮らしはどうすればよいのか」と不安に駆られます。

巷には「定年前にやるべきこと」を説く本やセミナーが溢れていますが、実際には不安を煽るばかりで、読者を必要以上に追い詰めてしまうことも少なくありません。

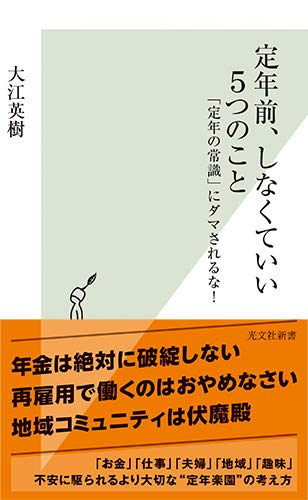

そんな常識に一石を投じるのが、大江英樹氏の著書『定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!』です。

著者自身が定年を迎えてから8年のリアルな体験を基に、「年金は破綻しない」「再雇用で働く必要はない」「地域コミュニティに無理に参加しなくてもいい」といった具体的な視点から、従来の定年対策本とはまったく異なるアプローチを提示しています。

本書は「お金」「仕事」「夫婦」「地域」「趣味」という5つの領域で、やらなくてもよいことを整理し、不安に振り回されずに“定年楽園”を生きるための考え方をわかりやすく解説しています。

これまでの常識を手放し、自由で豊かな時間を手に入れたい方にとって、本書はまさに人生の新しいスタートを後押しする一冊となるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...

続きを見る

書籍『定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!』の書評

この本は、従来の「定年対策」の常識を覆し、定年前に抱きがちな漠然とした不安を取り払うための実践的なヒントをまとめた一冊です。特に注目すべきは「やるべきこと」ではなく「やらなくてもよいこと」に焦点を当てている点で、読者に心理的な安心感と自由を与えてくれます。

定年を控える世代にとっては、資産運用や生活設計といったテーマはどうしてもプレッシャーを伴うものですが、本書ではその不安を煽るのではなく、むしろ肩の荷を下ろしてくれるアプローチが採られています。

このセクションでは以下の4つの観点から、本書を詳しく紹介していきます。

- 著者:大江 英樹のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:大江 英樹のプロフィール

大江英樹氏は、長年にわたり証券会社に勤務し、金融業界の第一線でキャリアを積んだ人物です。証券会社勤務時代には、確定拠出年金制度(DC年金)の導入や運用に深く関わり、多くの人が「自分のお金を自分で運用する」という時代に備えるための啓発活動を行ってきました。

確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、従業員がその資金を株式や債券などで運用し、将来の年金額が投資成績によって変動する仕組みです。専門家でなければ理解しづらい部分が多く、制度の複雑さが原因で多くの人が「なんとなく不安」を抱えてしまいます。大江氏は、こうした仕組みを「誰にでもわかる言葉」で伝える力に長けており、専門用語を生活に即した例えに変換することで、一般の人が実践的に行動できるように導いてきました。

独立後は、経済コラムニストとして幅広いメディアで情報発信を行い、『東洋経済オンライン』や『日経電子版』に寄稿しながら、執筆や講演活動を精力的に続けています。その活動の根底にあるのは「金融リテラシーを高めることが個人の人生を守る」という信念です。

金融教育では「複利効果」「リスク分散」といった抽象的な概念をどう具体的に伝えるかが課題です。

大江氏は、制度や数字だけでなく人間心理に焦点をあてて説明する点で、他の専門家と一線を画しています。

本書の要約

『定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!』は、定年前後に多くの人が抱える不安を根本から見直すための指南書です。世間では「老後資金2,000万円問題」といった刺激的なキーワードが飛び交い、退職を目前に控えた人々の心を掻き立てています。しかし著者の大江英樹氏は、こうした「不安商法」に強い疑問を呈します。実際に定年を経験した彼の視点からすると、多くの人が思い描くほど悲観的な現実は待ち受けていないというのです。

本書の大きな特徴は、何をすべきかではなく「やらなくてもよいこと」に焦点を当てている点にあります。たとえば、年金制度が破綻するという説は根拠が乏しいため、過度に恐れる必要はないと説きます。また、退職金を手にした直後に投資デビューをすることは危険であり、かえって資産を減らす可能性が高いと警告します。さらに、再雇用を当然の選択肢とする考え方に異議を唱え、老後を「第二の会社員生活」にしてしまうことのリスクを強調しています。

加えて、夫婦関係や地域活動、趣味の持ち方といった生活全般に関するアドバイスも豊富です。夫婦が無理に共通の趣味を見つける必要はなく、それぞれの自由な時間を尊重する方が関係性は良好に保たれると示します。地域コミュニティについても、必ずしも積極的に参加する必要はなく、無理に馴染もうとすると人間関係のストレスに悩まされる可能性があると指摘しています。

つまり本書は、従来の「すべきこと」を積み上げる形式とは正反対に、余計なことを削ぎ落とすことで心の負担を軽くし、本当に大切な部分に集中できるように導く構成になっています。

人生設計において「引き算の発想」を取り入れることは極めて有効です。

投資においてもリスク資産を減らすことで安定した運用が可能になるように、生活の設計でも余分な不安や行動を取り除くことが安定した老後につながります。

本書の目的

この本の根本的な目的は、不安を煽る情報に振り回されて誤った選択をしないようにすることです。定年を控えると、多くの人が「お金が足りなくなるのではないか」「働き続けなければ生活できないのではないか」と心配になります。こうした心理的な不安は、しばしば冷静な判断力を奪い、むしろ状況を悪化させる行動につながってしまいます。高額な保険商品に飛びついたり、理解不足のまま投資を始めたり、生活に合わない再雇用を選んで心身をすり減らしたりするのは、その典型的な例です。

著者は、自身が定年を迎えた経験を通じて、実際にはそこまで大きな心配はいらないことを強調します。もちろん準備は必要ですが、問題は「準備の方向性」です。本書は、老後の安心を得るために必要なのは「やることを増やす」のではなく、「やらなくていいことを見極めて排除すること」だと示しています。つまり、行動を減らすことこそが心の余裕を生み出し、真の安定をもたらすというのです。

このアプローチは、心理学や行動経済学の知見とも合致しています。人間は「損失を避けたい」という心理から、不安に駆られると過剰な行動をとりやすい傾向があります。しかし著者は、そうした罠に陥らず、シンプルな生活設計を選ぶことが、定年後の生活を豊かにする最良の道だと強調します。

行動経済学の「損失回避バイアス」は、不安を煽る情報にさらされると人が過剰に防衛的行動をとる傾向を説明しています。

本書の狙いは、この心理的な弱点を補正し、合理的かつ冷静な判断を後押しする点にあります。

人気の理由と魅力

この本が幅広い層から支持を集めている理由は、一つではありません。まず大きいのは、著者が「実際に定年を経験した当事者」であることです。多くの定年対策本は、専門家や研究者が理論的に語るにとどまる場合が多いのに対し、本書はリアルな体験を土台にしているため、読者にとって説得力と安心感が格段に違います。

さらに注目すべきは、「やらなくていいこと」に焦点を当てる逆転の発想です。従来の本が「やるべきことリスト」を積み上げるのに対し、不要なことを削ぎ落とすアプローチはシンプルでわかりやすく、行動にも移しやすいのです。読者は、「これもしなければ」「あれもしなければ」と自分を追い込む必要がなくなり、心理的に大きな解放感を得られます。

また、扱うテーマの幅広さも人気の一因です。お金や仕事だけでなく、夫婦関係、地域との関わり、趣味の持ち方といった生活全般に触れているため、読者は自分の置かれた状況に応じて多角的に参考にできます。特に「貯人(ちょじん)」や「減蓄(げんちく)」といった著者独自のユニークな概念は、印象に残りやすく、実際の生活に落とし込みやすい工夫が施されています。

最後に挙げられる魅力は、語り口の柔らかさです。押しつけや説教ではなく、「こう考えればもっと楽に生きられる」という実感のこもったアドバイスが散りばめられており、読者が肩の力を抜いて読み進められる点が高く評価されています。

経営戦略における「選択と集中」の考え方は、個人のライフプランにも適用できます。

限られた時間とエネルギーを本当に大事なものに投じることで、生活の満足度は飛躍的に高まります。

本書の魅力は、まさにその合理的な発想を老後設計に応用している点にあるのです。

本の内容(目次)

本書は定年前後に多くの人が抱える不安を「必要のない思い込み」として整理し直し、生活の中で何を手放すべきかを具体的に示しています。章ごとに扱うテーマは幅広く、「お金」「仕事」「夫婦」「地域」「趣味」など、生活のあらゆる側面を網羅しています。

ここでは、各章の内容を丁寧に紹介していきます。

- 第1章 お金の心配、する必要はナシ!

- 第2章 サラリーマン脳は捨てよう!

- 第3章 夫婦で旅行なんて行かなくてもいい

- 第4章 地域コミュニティとは付き合わなくてもいい!

- 第5章 趣味がなくても一向に平気!

- 第6章 でも、これだけはやっておこう

- 第7章 人生は60歳からが面白い

以下では、それぞれの章の内容を丁寧に解説していきます。

第1章 お金の心配、する必要はナシ!

まず最初に取り上げられているのは、老後資金への不安についてです。ニュースやセミナーで大きく取り上げられた「年金2000万円問題」は、まるで「2000万円を用意できなければ破綻する」と受け止められがちですが、著者はその数字があくまで一部のケースを切り取ったものであり、多くの人に当てはまらないと説明しています。年金制度自体についても、「絶対に破綻しない」と断言し、必要以上に不安を抱くことがかえって間違った行動を誘発すると注意を促しています。

また、この章では退職金の扱いについても具体的な指摘があります。特に危険なのが「退職金投資デビュー」であり、慣れていない金融商品に一気に資金を投入することは大きなリスクを伴います。老後は安定性が何よりも大切であり、増やすことより「減らさないこと」を重視するべきだと説かれています。加えて、保険商品に関しても、複雑な金融商品や高額な保険に加入するよりも、シンプルに「現金」を確保することが安心につながると強調しています。

さらに著者は、自らが実際に加入している保険を例に挙げ、必要最小限に絞る実践的な方法を紹介します。読者にとっては「プロでもこれだけしか持っていないのか」と気づける部分であり、不必要に商品を買わされてしまう不安を取り除いてくれます。お金に関しては「不安が最大の敵」という視点が一貫して示されている章です。

老後資金対策において重要なのは「リスクの分散」よりも「リスクの自覚」です。

金融商品を増やすより、資金を必要なときに自由に使える状態を保つことが、最も堅実な戦略といえます。

第2章 サラリーマン脳は捨てよう!

次に焦点が当てられるのは「働き方」の問題です。定年後、多くの人は「再雇用」という選択肢を当たり前のように考えます。しかし著者は、それが必ずしも良い結果を生むわけではないと語ります。再雇用は給与が大幅に減り、責任ややりがいも少ないことが多く、結局は「不満を抱えながら働き続ける」状態に陥るケースが少なくないのです。ここで必要なのは、会社員時代の延長線上に生き方を置くのではなく、新しい価値観を持つことだと説かれています。

この章では「定年起業」の魅力にも触れています。といっても大規模な会社を興すのではなく、自分の経験や得意分野を生かした小さな活動から始めることが勧められています。例えば、趣味や資格を活かした仕事、あるいは地域に根差した小さな事業などです。大切なのは収入よりも「自分で決めて働く」自由さにあり、サラリーマン時代のように「やらされる」ことから解放されるのです。

さらに著者は、女性の定年後の不安にも言及しています。女性の場合は家事や家庭の役割分担が大きく影響しますが、それでも過剰に恐れる必要はなく、むしろ柔軟に新しいことに挑戦できる時期だと説明します。このように、性別や背景を問わず「サラリーマン脳」を切り替えることが、定年後を前向きに過ごすためのカギだと示されています。

労働経済学の観点では、定年後は「雇用資本」から「人的資本」への転換が求められます。

組織に依存せず、自分自身の知識や経験を市場に出すことが、新しい時代の働き方の核心です。

第3章 夫婦で旅行なんて行かなくてもいい

一般的な定年後のイメージとして「夫婦で仲良く旅行に行く」という理想が語られます。しかし著者は、そのイメージに縛られる必要はないと断言します。むしろ無理に一緒に過ごそうとすると、価値観の違いが表面化して摩擦を生むこともあるのです。定年後はお互いの時間を尊重し、距離感を大切にすることが良好な関係の維持につながります。

特に「共通の趣味を持つべきだ」という社会的なプレッシャーにも疑問を投げかけています。夫婦が同じ趣味を共有することは理想のように見えますが、現実には無理をして相手に合わせることがストレスとなり、楽しみが義務に変わってしまうことがあります。その代わりに「それぞれが自分の時間を楽しむ」ことが、長い人生において自然な関係の形だと語られています。

さらに著者は、熟年離婚や「コロナ離婚」といった現象を取り上げ、それを単にネガティブなものとせず「新しい人生の再スタート」として捉える視点を提示します。夫婦関係は必ずしも生涯続くものでなければならない、という固定観念から解放されることは、個人にとっても大きな自由を意味するのです。

家族社会学では「夫婦関係の多様化」が近年の重要なテーマとされています。

共通の行動や趣味よりも「相互の自律性」が満足度を高める要因であるという研究結果は、本章の主張を裏付けています。

第4章 地域コミュニティとは付き合わなくてもいい!

定年後に推奨される活動の一つとして「地域コミュニティへの参加」がよく挙げられます。町内会や自治会、ボランティア活動などに積極的に関わることで社会とのつながりを保つべきだ、という考えが広く浸透しています。しかし著者は、それが必ずしも幸せにつながるわけではないと警鐘を鳴らしています。むしろ地域社会には「マウンティングおやじ」や無理な人間関係が存在し、ストレスの温床になる場合があると指摘します。

特に、働いてきた男性が退職後に初めて地域に関わろうとする際や、仕事と家庭を両立してきた女性が新たに地域活動に加わるときに、思わぬ摩擦が生じやすいと述べられています。上下関係や序列を重視する風土に戸惑う人も多く、むしろ孤立感や疎外感を深めるケースもあるのです。こうした現実を踏まえると、「地域に参加すべき」という一律のアドバイスは危険だといえます。

著者は、地域活動にこだわるのではなく、現代的なつながり方を模索することを提案します。その具体例としてSNSの活用を挙げ、共通の趣味や価値観を持つ人とオンラインで緩やかにつながることが、心地よい社会的関係を築く新しい形だと強調しています。物理的に近い人間関係に縛られるのではなく、デジタル時代に合った関係性を選ぶ自由こそが、定年後を豊かにするのです。

地域との関わりは「深さ」よりも「心地よさ」を基準に選ぶべきです。

社会的つながりは多様化しており、無理に一つの枠組みに入る必要はありません。

第5章 趣味がなくても一向に平気!

定年を迎えると「これからは趣味を持たなければならない」と思い込む人が多いものです。周囲からも「これから何をするの?」と尋ねられ、慌てて習い事やスポーツを始める人も少なくありません。しかしこの章では、そのような“趣味探し”が必ずしも成功するわけではなく、むしろ挫折や浪費につながることも多いと解説されています。趣味は無理に作るものではなく、自然なきっかけから始まる方が長続きするのです。

著者は「時間をお金で買うのではなく、時間でお金を買う生活」に注目しています。これは、忙しい現役時代のように「限られた時間の中で効率よく楽しむ」発想を手放し、時間そのものを贅沢に使う生き方にシフトすることを意味します。例えば、読書や勉強といった知的活動は費用をかけずとも豊かさをもたらし、「最高の贅沢」として心を満たしてくれると述べられています。

さらに「年間の遊び計画書」をつくるといったユニークな発想も紹介されています。これは趣味の有無にかかわらず、生活にメリハリを与え、充実感を高める方法です。重要なのは、周囲に合わせて無理に趣味を持とうとするのではなく、自分らしい過ごし方を見つけること。著者はその姿勢こそが老後の自由を実感する鍵だと語っています。

心理学では「自己決定理論」があり、人は自分で選択した活動にこそ最も幸福を感じるとされています。

本章の主張は、他人に合わせて趣味を選ぶのではなく、自分の意思で余暇をデザインすることの大切さを裏付けています。

第6章 でも、これだけはやっておこう

これまで「しなくてもいいこと」を強調してきた著者ですが、この章では逆に「やるべきこと」を示しています。その一つが健康管理です。定年後は自由な時間が増えますが、体力の低下は避けられません。ここで大切なのは、ジムに通って大きな負荷をかけることではなく、日常の中で「少し無理をする」習慣を取り入れることです。例えば階段を選ぶ、少し遠くまで歩くなど、無理のない範囲で身体を動かすことが推奨されています。

また、老後の生活を豊かにするために「人との関係を築くこと」も欠かせません。著者はこれを「貯人」と呼び、貯金以上に価値があると説きます。友人や仲間とのつながりは、孤独を防ぐだけでなく、生活にハリを与える存在となるのです。さらに、あえて貯蓄を減らしてでも楽しい体験にお金を使う「減蓄」という考え方も紹介され、老後を閉じこもらずに前向きに過ごすヒントが示されています。

介護や日常生活の不安にも触れられています。特に「何でも自分でやる習慣」をつけておくことは、将来の自立を支える重要な要素だと解説されています。ちょっとした工夫で日常の動作を自分でこなすことで、心身の健康維持につながり、介護に依存しすぎない生活を送れるのです。

老後に必要なのは「完璧な備え」ではなく「持続可能な習慣」です。

小さな積み重ねが大きな安心を生みます。

第7章 人生は60歳からが面白い

最終章では、定年後の生き方を肯定的に捉える姿勢が強調されます。「人生100年時代」と言われますが、著者はむしろ60歳からが「自由を手に入れる本当のスタート」だと位置づけています。長い会社員生活で縛られてきた時間から解放され、ようやく自分のペースで暮らすことができるのです。

ここでは、今まで「たいした仕事をしてこなかった」と自嘲気味に語る著者の言葉も紹介されます。しかし、それが逆に「これからどう過ごすかは自分で選べる」という希望につながっています。家でゴロゴロすることも否定されず、「何もしない贅沢」こそが新しい自由の象徴であると肯定されているのです。

さらに、「アンチエイジング」という概念に対する批判も展開されます。年齢を逆行させることに執着するのではなく、自然な老いを受け入れながら新しい楽しみを見つけることが、心の若さを保つ秘訣だと説かれています。そして最後に著者は、自らが定年後に感じた「ついに僕は自由を手に入れた」という解放感を読者に伝え、人生の後半戦を恐れるのではなく楽しむ姿勢を示しています。

老年学の分野では「成功的老化」から「ウェルビーイング重視」への転換が進んでいます。

若さを保つことより、自分らしい生き方を追求することが幸福につながるという研究結果は、本章のメッセージと完全に一致しています。

対象読者

本書は、これから定年を迎える方々が「何をすべきか」ではなく「何をしなくてもいいのか」という新しい視点を得るための一冊です。社会にあふれる定年準備の情報は、不安を強調するものや「べき論」が中心ですが、それに振り回される必要はないと著者は説きます。その考え方に共感し、実際の生活に活かせる人々は多岐にわたります。

具体的には以下のような層が当てはまるでしょう。

- 定年を控えた50代サラリーマン

- 定年後の生活設計に不安を感じている人

- 再雇用や起業を検討している人

- 夫婦関係や家庭内の役割に悩む人

- 地域活動や趣味作りにプレッシャーを感じている人

これらの人々が本書を通じて得られるのは、ただの知識ではなく「心の余裕」と「現実的な選択肢」です。

では、それぞれにどのような示唆があるのかを詳しく見ていきましょう。

定年を控えた50代サラリーマン

定年が近づくと、多くのサラリーマンは「本当に自分は準備が足りているのか」と不安に駆られます。会社からのセミナーや世間の情報では「年金は危うい」「退職金をどう運用するか」といった声が目立ちますが、それらは不安を増幅させるものが多いのが現実です。本書は、そうした過剰な心配を和らげ、「しなくていいこと」に焦点を当てることで、むやみに焦らずに定年を迎える心構えを与えてくれます。

また、著者自身が60歳で定年を迎えた実体験をもとに書かれているため、机上の理論ではなく実際に役立つアドバイスが詰まっています。自分と同じ立場の先輩の声に触れることで、50代サラリーマンは「定年を悲観せずともよい」という確信を持てるのです。

心理学的に、人は未知の出来事を必要以上に大きく見積もる傾向があります。

経験者の具体的な証言は、その不安を大幅に和らげる効果があります。

定年後の生活設計に不安を感じている人

老後の生活設計で真っ先に浮かぶのは「お金の心配」です。世間では「老後2000万円問題」が大きく取り上げられ、不安を煽られる人が少なくありません。本書は「年金制度は仕組み上そう簡単には崩壊しない」と明確に述べ、資産運用や投資に過剰に依存する必要がないことを示します。そのため、生活設計を冷静に見直したい人にとって実用的な一冊となります。

さらに、生活設計は金銭面だけでなく、夫婦関係や健康維持、地域との関わりなど多面的に考える必要があります。本書はこれらを「やらなくてもいいこと」として整理しており、やるべきことを最小限に絞ることで、無理のない生活設計を立てる助けとなります。

再雇用や起業を検討している人

定年後の働き方を考える際、多くの人が再雇用か起業の二択を想像します。本書は、そのいずれも無条件に正しいとはせず、リスクやデメリットを正面から伝えています。特に再雇用については「必ずしも満足できるものではない」とし、立場の変化による人間関係の難しさを指摘しています。

一方で、起業には自由や挑戦の楽しさがあるものの、成功の裏には失敗例も多いのが現実です。本書はその両面を理解したうえで、自分に合った道を選ぶ冷静さを与えてくれます。働き方を模索する人にとって、誤った判断を避ける手助けになるのです。

キャリア理論では「自己効力感」が重要視されます。

自分の能力や適性を客観視することが、再雇用や起業の成否を左右します。

夫婦関係や家庭内の役割に悩む人

定年後は夫婦で過ごす時間が大幅に増え、役割や関係性に変化が生まれます。本書は「共通の趣味を持たなければならない」「一緒に旅行に行くべき」といった理想像に縛られる必要はないと伝えています。むしろ、お互いが個人としての時間を尊重し、適度な距離感を保つことが、夫婦関係を長続きさせる秘訣であると説いているのです。

また、「名もなき家事」の重要性や家庭内での協力のあり方についても触れ、現実的な夫婦生活のヒントを与えています。役割の再分配に悩む人にとって、過剰な理想ではなく柔軟な実践策を示す本書は心強い道しるべとなります。

地域活動や趣味作りにプレッシャーを感じている人

「定年後は地域活動に参加すべき」「新しい趣味を必ず始めるべき」といった言葉を耳にし、プレッシャーを感じる人は少なくありません。本書は、そうした義務感に基づく行動がむしろストレスを増やす可能性があると指摘します。地域活動が人間関係のトラブルにつながる例や、無理に始めた趣味が長続きしない現実を示しているのです。

代わりに、本書は自分のペースでの学びや生活の楽しみ方を提案します。勉強や知的好奇心を満たす活動は、無理に作った趣味よりも豊かさをもたらしてくれるという考え方です。プレッシャーから解放されたい人にとって、この本は安心と実用性を兼ね備えた一冊といえます。

高齢期のライフスタイル研究では、「自己決定感」が幸福度を左右するとされています。

強制ではなく選択によって行動することが重要です。

本の感想・レビュー

年金破綻論を否定する視点

最初に心を強く揺さぶられたのは、「年金は絶対に破綻しない」という断定的な言葉でした。これまで、ニュースや週刊誌で繰り返される「制度崩壊の危機」という情報に触れるたびに、将来への暗い不安が頭から離れませんでした。本書を通して、その恐怖心の多くが根拠の薄いものであり、冷静に制度の仕組みを理解すれば必要以上に怯えることはないと気づかされました。

加えて、著者の解説は理屈だけでなく実体験や数字に裏打ちされているため、読み手として納得しやすい構成になっています。制度が社会全体で支え合う仕組みであること、そしてそれが短期間で崩れるものではないことを知り、漠然とした危機感から一歩解放された思いがしました。これまでの「もしかしたら受け取れないかも」という疑念が和らいだのは大きな安心感でした。

この章を読んでから、私は「不安を煽る情報を鵜呑みにするのではなく、制度を理解することが大切だ」と実感しました。年金が揺るがないとわかるだけで、老後に向けた準備を冷静に考える余裕が生まれたのです。定年後の生活を前向きに想像できるようになったのは、この本のおかげだと素直に思えます。

退職金投資デビューの危険性

読み進めていく中で最も肝に銘じたのは「退職金投資デビュー」に対する強い警告でした。定年退職時に手にするまとまった資金は、多くの人にとって一生に一度の大きなお金です。そのため、「この機会に増やそう」と考えてしまう心理は自然ですが、本書ではむしろそれこそが大きな落とし穴になると語られていました。

著者が取り上げるのは、実際に多くの人が投資の世界に飛び込んで痛い目を見てきた事例です。知識も経験も十分でないまま大きな資金を動かせば、思わぬ損失に直面するのは当然のこと。しかも退職後の生活資金を失うリスクは、現役時代の失敗とは比べものにならないほど大きな打撃になります。そうした現実を突きつけられることで、自分も安易に投資へ走る危険を強く意識しました。

この視点に触れたことで、「増やすことより守ることが大切」という新しい価値観を得られました。退職金をリスクにさらすのではなく、安心して生活を支える基盤として扱うことが、何よりも賢い選択だと心から納得できました。

再雇用に頼らない生き方

この本の中で特に衝撃を受けたのは「再雇用に安易に頼るべきではない」という提言でした。定年後の働き方といえば、会社に残って再雇用で続けるのが自然な流れだと思い込んでいました。しかし、著者はそこに潜むリスクやデメリットを具体的に描き出しています。

待遇の低下や人間関係の変化、モチベーションの喪失など、再雇用には見落としがちな問題が数多く存在します。それを知ることで「収入があるから安心」という単純な発想では済まされない現実を知りました。同じ職場に残ることで、自分らしさを失うリスクさえあると考えれば、確かに盲目的に選ぶべき道ではないと納得できます。

この内容を読んでから、自分自身の定年後のキャリアをより自由に描いてみようと思うようになりました。必ずしも会社に残る必要はなく、自分の興味やライフスタイルに合わせた選択肢があるという考えは、とても心強いものでした。

夫婦の距離感を再定義

夫婦の関係について書かれた章は、家庭を持つ者として心に深く響きました。定年後は夫婦で旅行や趣味を一緒に楽しむのが理想だと思い込んでいましたが、著者はその「理想像」に一石を投じています。必ずしも何でも共有する必要はなく、むしろ距離を適度に保つことが円満さにつながるというのです。

読んでいて印象的だったのは、「共通の趣味がなくても構わない」という言葉です。これまで「夫婦は一緒に楽しむべき」という思い込みが強かったのですが、その考えを外すと気持ちが軽くなりました。お互いに自分の時間を大切にし、必要なときに寄り添う関係こそが、無理のない自然な形だと気づかされました。

この視点を得たことで、夫婦関係の未来に対するプレッシャーが和らぎました。共に過ごす時間も大切ですが、それ以上に互いの自由を尊重することが、長い人生を支え合ううえで欠かせないと感じられました。定年後の夫婦の在り方を、より前向きに考えられるようになったのは、この本の大きな成果だと思います。

地域コミュニティの落とし穴

地域活動について書かれた章を読んだとき、正直「ここまでリアルに語るのか」と驚きました。多くの本では「定年後は地域に根ざすことが大切」と語られがちですが、本書はむしろそこに潜むリスクを浮き彫りにしています。人間関係の複雑さや、上下関係を意識させられるような雰囲気が、ときにストレスの温床になるという指摘は説得力がありました。

特に印象的だったのは、「地域コミュニティは伏魔殿」という強烈な表現です。聞こえは厳しいですが、実際に住民同士の摩擦やマウンティングが起きる可能性を考えれば、避けられない現実なのだと理解できました。「良いことだから参加すべき」と思い込んでいた私は、その考えを少し修正し、自分に合った関わり方を探そうという気持ちになりました。

健康は「少しの無理」で維持する

健康のテーマに触れた章では、著者の提案がとても現実的だと感じました。「少し無理をすることで体を保つ」というアドバイスは、一見すると矛盾しているように思えますが、読んでみると非常に納得できる内容です。過度なトレーニングではなく、日常生活の中で無理なく体を動かすことの大切さが語られていました。

これまで私は「運動はきついものでなければ意味がない」と思っていたのですが、その考えが覆されました。軽い負荷を継続することこそが、長い老後を健康に過ごす鍵になると理解できました。特別な器具や高額なジムに頼らずとも、身近な生活習慣の中で取り組めることがたくさんあると感じました。

この視点は、健康管理に対して肩ひじを張っていた自分を解放してくれました。無理のない範囲で少し頑張る、その繰り返しが安心につながるのだと確信できました。

趣味を無理に作らない安心感

「定年後は趣味を持たなければならない」と思い込んでいた自分にとって、本書の「趣味がなくても大丈夫」という考え方は大きな救いになりました。趣味を探すこと自体がプレッシャーになっていたので、無理に作らなくても構わないという言葉は心を軽くしてくれました。

特に共感したのは、趣味を「必須条件」とするのではなく、自分の生活の中で自然に芽生えるものとしてとらえる姿勢です。趣味は本来、楽しみや学びから生まれるものなのに、それを「義務」と感じていた自分に気づかされました。肩の力を抜いて暮らせば、結果的に何かに夢中になれる瞬間が訪れるのだろうと思えました。

60歳から始まる自由の肯定

最後の章に触れたとき、心から励まされるような気持ちになりました。「60歳からが人生の本番」という考えは、これまで抱いていた老いへのネガティブなイメージを一気に塗り替えてくれました。年齢を重ねることを恐れるのではなく、自由を手に入れる契機とする姿勢は、とても前向きでした。

著者自身が「ついに自由を手に入れた」と語るくだりは、実際に定年を経験した人の言葉だからこそ説得力があります。それまでの肩書や義務から解放され、自分らしく生きることを肯定してくれる内容は、未来に希望を持たせてくれました。

この章を読み終えたとき、私も「定年は終わりではなく、新しいスタートだ」と心から思えるようになりました。老後に不安を抱えていた気持ちが、むしろ期待へと変わったのです。この前向きなメッセージが、この本の最大の魅力だと感じました。

まとめ

今回紹介した一冊は、定年前に抱きがちな不安をやわらげ、実際の生活に即した考え方を提示してくれる内容でした。

最後に整理する形で、以下の三つの観点から本書の価値を振り返ります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの要素を確認することで、本書がどんな人に役立ち、読み終えた後にどのような行動を取るべきかをより明確にできます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

お金に対する不安を和らげる

多くの人が心配する「年金制度の破綻」や「老後資金不足」といった話題に対し、著者は冷静かつ現実的な視点で解説しています。世の中に出回る「老後2000万円問題」のような言葉は、不安を過剰に煽る要素が強いものです。本書を読むことで、必要以上に恐れることなく、資産形成や生活設計を進めることができるという安心感を得られます。

仕事との付き合い方を見直せる

定年後の再雇用や転職は「しなければならないもの」と思い込みがちですが、本書はそうした常識を疑う重要性を教えてくれます。むしろ、再雇用に頼ることで視野が狭まり、自由な発想や挑戦を阻害する可能性があると指摘しています。自分に合った新しい働き方や、無理のないライフスタイルを模索する後押しとなるでしょう。

人間関係のプレッシャーから解放される

夫婦関係や地域コミュニティ、さらには趣味仲間とのつきあいまで、老後は人間関係の変化に直面する時期です。本書では「夫婦で常に一緒でなくてもいい」「地域活動に無理して参加しなくてもいい」という考え方が示されており、過度なプレッシャーから解放される視点を得られます。その結果、人との関わり方を自分なりに選び取る自由を実感できるようになります。

健康や生活習慣に前向きな意識を持てる

老後を楽しむためには、経済的な安心感だけでなく心身の健康が不可欠です。本書では、生活の中に少しの工夫を取り入れることで健康を維持できる方法が紹介されています。特別な努力をしなくても、日常生活を少しだけ変えるだけで十分に備えられるという視点は、多くの読者にとって励みになるでしょう。

人生後半を楽しむための新しい価値観を得られる

「人生100年時代」と言われる現代において、60歳は終わりではなく新しい始まりです。本書は、定年を迎えた人が自由を実感し、自分の時間をどう楽しむかに焦点を当てています。そのため、これまでの「義務」や「常識」から解放され、心から人生を味わうためのヒントを与えてくれます。

本書の最大の意義は、「不安に備えるための行動指針」ではなく、「不安を手放すための視点」を提供していることにあります。

つまり読者は、対策よりも心構えを整えることこそが、老後の安心を生む本質だと学べるのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後は、知識を得て満足するだけでなく、実生活にどう活かすかを考えることが大切です。学んだことを具体的な行動につなげることで、初めて「不安から解放される」という本書の目的が現実のものになります。

ここでは、読後に意識したいステップを整理して紹介します。

step

1自分の経済状況を見直す

本書を読み終えた直後におすすめなのは、まず自分の資産や収支の現状を整理することです。年金や退職金について不安を抱える前に、実際にどれだけの備えがあり、どんな支出が必要になるのかを把握することが重要です。専門的な知識がなくても、家計簿アプリやファイナンシャルプランナーの相談を利用すれば、現実的で安心できる計画を立てることが可能になります。

step

2仕事以外の生きがいを探す

定年後は仕事中心の生活から解放される一方で、「自分は何をして過ごすのか」という問いが突きつけられます。本書が教えてくれるのは、無理に趣味を作る必要はないということです。しかし、好奇心のままに新しいことへ挑戦してみることで、自然と生きがいにつながる活動が見つかります。旅行やボランティアだけでなく、資格取得や勉強なども一つの選択肢となるでしょう。

step

3人間関係を心地よい距離で再構築する

定年を迎えると、家庭や地域、友人関係の在り方が大きく変わります。夫婦関係では「一緒にいる時間」が増えるため、適度な距離感を意識することが大切です。また、地域活動や近所づきあいも義務感から参加するのではなく、自分が心地よいと感じられる関わり方を見つけることが鍵となります。こうした調整ができれば、ストレスを減らし、豊かな人間関係を築くことができるのです。

step

4健康を意識した生活改善を始める

本書をきっかけに、日々の生活習慣を少しずつ変えていくことも大切なステップです。激しい運動や厳格な食事制限を課す必要はありません。例えば、日常の中で歩く機会を増やす、食事に野菜を一品加えるといった小さな改善で十分です。小さな積み重ねが、長期的に健康寿命を延ばす効果につながります。

step

5自由な時間を計画的に楽しむ

定年後は時間が大きな財産になります。その時間をただ浪費するのではなく、計画的に「楽しむ」意識を持つことが推奨されます。年間スケジュールに「遊び」や「挑戦」を組み込むことで、生活に張り合いが生まれ、充実感を得られるようになります。仕事に縛られない新しい日々を、能動的にデザインすることが大切です。

定年後に重要なのは、漠然と不安に駆られるのではなく、自分に合った一歩を踏み出すことです。

本書を読んだ後の行動が、老後の質を大きく左右するといえるでしょう。

総括

本書『定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!』は、従来の定年対策本が陥りがちな「不安を煽る発想」に真っ向から異を唱える一冊です。定年前に抱きがちな焦燥感や義務感を解きほぐし、むしろ“やらなくてもいいこと”に目を向けることで、心の余裕を持ちながら老後を迎える準備ができることを教えてくれます。そのスタンスは、今までの「何をすべきか」を説く本とは一線を画し、読者に新しい視点を提供しています。

特に印象的なのは、著者が自身の定年経験を通じて導き出した「楽園」という表現です。多くの人が定年後に直面すると思い込んでいる不安要素を一つずつ検証し、それが必ずしも恐れるべきものではないと具体的に説明している点に説得力があります。これによって、定年を「終わり」ではなく「新しいスタート」として捉えられるようになるのです。

さらに、本書は「お金」「仕事」「夫婦」「地域」「趣味」といった老後の主要テーマを網羅しつつも、それぞれに対して「過剰に準備しなくてもいい」「無理に縛られなくてもいい」という安心感を与えてくれます。このアプローチは、準備を怠るという意味ではなく、必要以上に追い込まれない姿勢を持つことが大切だと強調しており、読者にとって大きな気づきとなるでしょう。

この本が伝えたいのは「定年後の人生をどう楽しむかは自分次第」というシンプルで力強いメッセージです。

世間の常識や周囲の意見に流されず、自分らしい選択をすることが最も価値ある生き方につながる。

定年を迎える人はもちろん、まだ先の世代にとっても、将来を軽やかに見据えるヒントを与えてくれる一冊だといえます。

定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング

- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全

- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑

- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100

- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!

- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版

- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!

- 定年後 50歳からの生き方、終わり方

- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書

- 定年後 自分らしく働く41の方法