障害を持つ方々が必要な医療を安心して受けられるように——それを支えるのが「自立支援医療(更生医療)」です。

この制度は、障害を軽減または除去し、生活の質を向上させるために設けられた医療費助成制度です。

高額になりがちな治療費を、所得に応じた自己負担額に抑え、多くの人々が適切な医療を受けられるよう支援しています。

この記事では、自立支援医療の基本的な仕組みや対象となる医療、利用条件、さらには申請手続きや制度の課題について、初心者でも分かりやすく丁寧に解説します。

障害を持つ方やそのご家族、支援者の方々が制度を正しく理解し、必要な支援を受けるための一歩を踏み出せるように、ぜひ参考にしてください。

合わせて読みたい記事

-

-

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】

障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...

続きを見る

-

-

障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】

この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...

続きを見る

-

-

障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】

障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...

続きを見る

自立支援医療(更生医療)とは何か?

自立支援医療(更生医療)は、障害を持つ方々が日常生活や社会活動をより円滑に行えるよう、医療費の自己負担を軽減する公的な支援制度です。

この制度は、障害の除去や軽減を目的とした医療を受ける際に適用されます。

このセクションでは、以下の観点から自立支援医療(更生医療)について詳しく解説します。

- 自立支援医療(更生医療)の定義と概要

- 自立支援医療(更生医療)が必要とされる背景

- 法律や制度に基づく自立支援医療(更生医療)の概要

これらの項目を順に見ていくことで、制度の全体像とその重要性を理解していただけるでしょう。

自立支援医療(更生医療)の定義と概要

自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者手帳を持つ18歳以上の方が、障害を除去・軽減するための手術や治療を受ける際に、医療費の自己負担分の一部を公費で支給する制度です。

具体的には、視覚障害に対する白内障手術や、腎臓機能障害に対する人工透析療法などが該当します。

この制度の目的は、障害を持つ方々が必要な医療を受けやすくし、日常生活や社会活動の質を向上させることです。

医療費の負担が軽減されることで、経済的な理由で治療を諦めることなく、適切な医療を受けることが可能になります。

対象となる治療は、障害の除去や軽減を目的とした手術や療法です。

具体的には、視覚障害に対する白内障手術、聴覚障害に対する人工内耳埋め込み術、腎臓機能障害に対する人工透析療法などが含まれます。

自立支援医療(更生医療)が必要とされる背景

障害を持つ方々は、日常生活や社会参加において多くの困難を抱えています。

特に、障害の改善や機能回復を目的とした医療は高額になることが多く、経済的な負担が大きな障壁となっています。

例えば、腎臓機能障害の方が受ける人工透析療法は、週に数回の治療が必要であり、その医療費は月々数十万円に上ることもあります。

このような高額な医療費を個人で負担することは難しく、適切な治療を受けられないケースも少なくありません。

そこで、自立支援医療(更生医療)制度は、医療費の自己負担分を公費で支給することで、障害を持つ方々が必要な医療を受けやすくし、自立した生活を支援する役割を果たしています。

はい、経済的な理由で必要な治療を受けられない方も少なくありません。

自立支援医療(更生医療)は、そのような方々を支援し、適切な医療を受けられるようにするための制度です。

これにより、障害の改善や生活の質の向上を目指しています。

法律や制度に基づく自立支援医療(更生医療)の概要

自立支援医療(更生医療)は、障害者総合支援法に基づいて実施されています。

この法律は、障害を持つ方々の自立と社会参加を支援するためのものであり、その中で医療費の助成制度として更生医療が位置づけられています。

制度の実施主体は市町村であり、申請や手続きも市町村の窓口で行われます。

申請が認められると、指定された医療機関での治療に対して、医療費の自己負担分の一部が公費で支給されます。

ただし、所得に応じて自己負担額の上限が設定されており、一定以上の所得がある場合は助成の対象外となることもあります。

また、受診する医療機関は、都道府県等が指定した「指定自立支援医療機関」である必要があります。

申請手続きには、医師の意見書や所得を証明する書類などが必要ですが、市町村の窓口で丁寧に案内してもらえます。

事前に必要な書類を確認し、準備を進めることでスムーズに手続きを行うことができます。

自立支援医療(更生医療)の利用条件

自立支援医療(更生医療)を利用するためには、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります。

この制度は、必要な医療を適切に提供するための基準を設けており、誰でも利用できるわけではありません。

具体的には以下のような条件が定められています。

- 対象者の年齢要件

- 身体障害者手帳の所持

- 対象となる障害の種類

- 確実な治療効果が期待できる医療

- 所得制限と世帯の定義

- 指定自立支援医療機関での受診

これらの条件について詳しく見ていきましょう。

対象者の年齢要件

自立支援医療(更生医療)は、原則として18歳以上の身体障害者が対象となります。

この年齢制限は、「更生医療」が成人向けの支援制度であるために設けられています。

一方で、18歳未満の障害者に対しては「育成医療」という別の制度が適用されます。

例えば、成長過程にある子どもが障害により必要な手術や治療を受ける場合は、育成医療を利用することになります。

ただし、18歳未満でも、特定のケースにおいて例外的に更生医療が適用される場合があります。

自治体や医療機関に相談することで、適用範囲を確認することが重要です。

18歳未満だと支援が受けられないの?

それって不公平じゃない?

18歳未満の方には、成長や発育に適した『育成医療』という制度があります。

これも自立支援医療の一部であり、子どもたちに必要な医療をしっかり支援しています。

合わせて読みたい記事

-

-

自立支援医療(育成医療)とは何か?「対象者」や「医療の内容」をわかりやすく解説

障害を持つ子どもが適切な医療を受け、より自立した生活を送るために設けられた 自立支援医療(育成医療)。 この制度は、視覚や聴覚、肢体不自由、内臓機能障害など、医療によって改善が期待できる障害を対象に、 ...

続きを見る

身体障害者手帳の所持

更生医療を利用するためには、身体障害者手帳を所持していることが必須条件となります。

この手帳は、身体障害者福祉法に基づき、障害の種類と等級を記載した証明書です。

例えば、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害が手帳に記載されます。

手帳を取得するには、まず医師の診断書が必要です。

その後、申請者の障害が法律で定められた基準を満たしているかどうかを審査されます。

手帳を取得すると、医療費の助成だけでなく、公共交通機関の割引や税制上の優遇措置など、さまざまな支援を受けることができます。

はい、更生医療を受けるためには身体障害者手帳の所持が必要です。

手帳が未取得の場合、医師に相談して手続きの準備を進めると良いでしょう。

対象となる障害の種類

更生医療の対象となる障害は以下のような身体的障害に限られます。

(1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術

(2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術

(3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

(5)内部障害

●<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

●<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

●<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

●<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

●<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

これらの障害は、医師の診断と意見書に基づき、障害の程度や改善の可能性が認められる場合に支援の対象となります。

更生医療は主に身体的な障害を対象としています。

ただし、精神疾患に関しては、『精神通院医療』という別の支援制度がありますので、そちらを確認してください。

合わせて読みたい記事

-

-

自立支援医療(精神通院医療)とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説

精神疾患を抱える方が、日常生活を安定して送り、社会での自立を目指すためには、継続的な医療支援が欠かせません。 しかし、通院治療にかかる医療費は、患者さんやそのご家族にとって大きな負担となることもありま ...

続きを見る

確実な治療効果が期待できる医療

対象となる医療は、障害を除去・軽減するために効果が見込まれる治療や手術に限定されます。

例えば、心臓弁膜症の手術や角膜移植、人工透析などが該当します。

治療の内容によっては、術後の経過観察や必要なリハビリも含まれることがあります。

所得制限と世帯の定義

更生医療を利用するには、申請者の世帯所得が一定以下である必要があります。

具体的には、更生医療を受ける方が一定所得以上の世帯(市町村民税額23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、所得制限外となり、公費負担の対象外となります。

また、所得制限内の方についても、世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が異なります。

一部の高額医療や特殊なケースでは、例外的に支援を受けられる場合があります。

詳細は自治体の福祉課で確認してください。

指定自立支援医療機関での受診

更生医療を受けるには、都道府県や市区町村が指定した医療機関で治療を受ける必要があります。

指定医療機関には、適切な治療を提供するための基準が設けられており、設備や医師の資格が確認されています。

例えば、視覚障害の治療であれば、眼科の専門医が在籍する病院が指定されることが一般的です。

患者は自治体から交付される受給者証を提示して治療を受けます。

お住まいの自治体の公式ウェブサイトや福祉課で、指定医療機関のリストを確認できます。

予約の際は必ず『更生医療に対応していますか?』と確認してください。

自立支援医療(更生医療)の対象となる医療の内容

自立支援医療(更生医療)は、身体障害者手帳をお持ちの方が、その障害を軽減・除去するための特定の医療を受ける際に、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度です。

この制度の適用範囲は多岐にわたり、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由、内部障害など、さまざまな障害に対応しています。

以下に、対象となる医療の内容を具体的にご紹介します。

- 視覚障害に対する医療

- 聴覚・平衡機能障害に対する医療

- 音声・言語・そしゃく機能障害に対する医療

- 肢体不自由に対する医療

- 内部障害に対する医療

これらの医療は、障害の種類や程度に応じて提供され、日常生活の質の向上を目指しています。

視覚障害に対する医療

視覚障害に対しては、視力の回復や維持を目的とした手術や治療が提供されます。

具体的には以下のようなものがあります。

- 白内障手術:白内障は、加齢や疾患によって水晶体が濁り、視力が低下する状態です。手術では濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入することで、視力を回復します。比較的短時間で行える手術ですが、適切なタイミングでの治療が重要です。

- 角膜移植術:角膜の病気や損傷によって視力が低下している場合、健康なドナーから提供された角膜を移植します。この治療により視力を改善し、日常生活の不便を軽減できます。

- 網膜剥離手術:網膜剥離は視力低下や失明の原因となる重大な疾患です。網膜が剥がれた部分を元に戻し、固定する手術を行うことで視力の維持が可能になります。

視覚障害って必ず治るものなの?

角膜移植とか聞くと怖い気がします。

すべての視覚障害が治るわけではありませんが、適切な医療を受けることで視力が改善される可能性が高まります。

また、角膜移植は安全性が高い治療法で、医療技術の進歩によってリスクも低減されています。

聴覚・平衡機能障害に対する医療

聴覚や平衡感覚に関する障害では、聴力やバランス感覚を回復するための医療が提供されます。

代表的な治療は以下の通りです。

- 人工内耳埋め込み術:重度の感音難聴がある方に対して、内耳に電極を埋め込み、音を電気信号として伝える装置を装着します。これにより、音を感じる能力を補助します。

- 鼓膜穿孔閉鎖術:鼓膜に穴が開いている場合、その穴をふさぐ手術を行うことで、聴力の改善や感染リスクを低減します。

- 平衡機能の治療:メニエール病や前庭神経炎などの疾患に対して、薬物療法やリハビリテーションが行われます。症状の緩和と生活の質向上が目的です。

人工内耳は、完全に聞こえるようになるわけではありませんが、音を感じる力を補助するものです。

訓練によって徐々に音を識別できるようになる方も多くいます。

音声・言語・そしゃく機能障害に対する医療

音声や言語、そしゃく機能の障害では、以下のような治療が対象になります。

- 口唇形成術:口唇裂(「みつくち」などの先天異常)の修復手術です。これにより、食事や発音の際の不便が軽減されます。

- 口蓋形成術:口蓋裂(口の中の天井部分が裂けている状態)を修復する手術です。発音や食べ物の摂取がスムーズになります。

- 歯科矯正治療:唇顎口蓋裂などが原因で噛み合わせや咀嚼機能に問題がある場合に行われます。これにより、食事や言葉の発音が改善されます。

手術だけでなく、その後のリハビリや矯正治療が重要です。

これらを組み合わせることで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

肢体不自由に対する医療

肢体不自由に対しては、運動機能を回復するための医療が提供されます。

以下が代表的な治療内容です。

- 人工関節置換術:関節の変形や損傷がある場合、人工関節に置き換える手術です。痛みを軽減し、関節の動きをスムーズにします。

- 関節形成術:関節の機能改善を目的とした手術で、可動域の拡大や痛みの軽減を図ります。

- 断端形成術:切断した部分の形状を整え、義肢の装着を容易にする手術です。

人工関節は、日常生活の動作を大幅に改善します。適切なリハビリを行うことで、階段の昇降や散歩なども可能になります。

ただし、過度な負荷は避ける必要があります。

内部障害に対する医療

内部障害とは、体内の臓器や機能に障害がある状態を指し、それに対する医療も更生医療の対象となります。

具体的な治療内容は以下の通りです。

- 腎臓機能障害:人工透析療法や腎移植が行われます。特に人工透析は、腎臓が正常に働かない場合に不可欠な治療です。

- 心臓機能障害:ペースメーカーの植え込みや心臓バイパス手術が対象となります。

- 肝臓機能障害:肝臓移植や肝疾患の治療が行われます。

- 免疫機能障害:HIV感染症などに対する抗ウイルス療法が含まれます。

人工透析は通常、週に2~3回行う必要があります。

それぞれの治療が数時間かかりますが、透析によって体内の老廃物が除去され、健康を維持できます。

自立支援医療(更生医療)の申請手続きの流れ

自立支援医療(更生医療)を利用するためには、以下の手順で申請手続きを行う必要があります。

各ステップを順を追って説明しますので、初めての方でも安心して進められます。

- Step1 事前相談

- Step2 必要書類の準備

- Step3 申請書類の提出

- Step4 書類審査と判定

- Step5 受給者証の交付

- Step6 医療機関での利用方法

以下で各ステップについて詳しく説明します。

step1 事前相談

自立支援医療(更生医療)の申請を始める第一歩は、事前相談です。

お住まいの市町村の障害福祉担当課、または予定している治療を行う指定自立支援医療機関に相談することで、対象となる医療や手続きの詳細を確認できます。

事前相談では、以下のようなことを確認します。

- 医療の内容が更生医療に該当するか

- 医療機関が指定自立支援医療機関であるか

- 必要な書類や手続きの詳細

また、申請手続きの具体的な流れや、費用負担の上限額についての説明も受けることができます。

この段階で不明点をクリアにしておくと、後の手続きがスムーズに進みます。

事前相談って何を話せばいいの?

そもそも相談しなくても手続きできそうだけど…。

事前相談では、治療内容や必要書類について確認するだけでなく、申請手続き全般の流れを教えてもらえます。

相談することで、書類不足などのトラブルを未然に防げます。

step2 必要書類の準備

次に必要なのは、申請に必要な書類を揃えることです。

以下の書類が一般的に必要とされます。

- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

- 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)

- 身体障害者手帳の写し

- 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)

- 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

- 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)

書類の準備には時間がかかる場合もあるため、早めに動き出すことが大切です。

また、書類が不足していると申請が受理されないこともあるため、事前相談で確認したリストをもとに確実に準備しましょう。

書類が多くて大変そう…。

全部そろえるのにどれくらい時間がかかるんだろう?

書類の準備は、診断書の作成や証明書の発行を含めると1~2週間かかる場合があります。

医療機関の混雑状況によっても異なるので、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

step3 申請書類の提出

必要書類が揃ったら、それを市町村の障害福祉担当課に提出します。

この手続きは、窓口に直接持参する方法が一般的ですが、自治体によっては郵送での受付を行っている場合もあります。

また、申請書類の提出時には、担当者から書類の内容についての確認や、今後の流れについて説明を受けます。

このとき、疑問点があればその場で確認しておきましょう。

自治体によって異なりますが、郵送申請を受け付けている場合もあります。

事前に自治体の窓口に確認してください。

step4 書類審査と判定

提出された書類は、自治体から専門機関に送られ、審査が行われます。

この審査では、次のような点が確認されます。

- 申請内容が更生医療の基準を満たしているか

- 医師が作成した意見書の内容に問題がないか

- 所得状況に基づき、自己負担額が正しく設定されているか

審査には数週間から1ヶ月程度かかる場合があります。

審査中に追加の書類提出を求められることもあるため、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。

審査に落ちることってあるの?

もし落ちたらどうなるの?

審査で不備が見つかると、修正を求められることがあります。

不明点があれば自治体に問い合わせることで解決することが多いです。

不承認の場合も理由を説明してもらえるので、再申請の準備が可能です。

step5 受給者証の交付

審査が完了し認定されると、市町村から「自立支援医療受給者証」が交付されます。

この受給者証には、認定された医療内容や指定医療機関の情報が記載されています。

受給者証は、医療機関での治療時に必ず提示が必要となるため、大切に保管しましょう。

また、有効期限が設定されているため、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

受給者証の更新手続きってどうやるの?

期限切れになったらどうしよう…。

受給者証の更新も申請手続きと同じ流れで行われます。

期限の2~3ヶ月前に通知が来ることが多いので、それに従って必要な書類を準備してください。

step6 医療機関での利用方法

受給者証が交付されたら、指定自立支援医療機関で提示することで、医療費の助成を受けられます。

診察や治療を受ける際、自己負担分を支払う形になりますが、通常の医療費よりも大幅に軽減されます。

医療機関の窓口で受給者証を提示するだけなので、特に難しいことはありません。

不明点があれば、医療機関の受付に相談してください。

自立支援医療(更生医療)の自己負担額と助成内容

自立支援医療(更生医療)を利用する際、自己負担額と助成内容について理解しておくことは非常に重要です。

この制度では、医療費の一部を自己負担する必要がありますが、所得状況や障害の種類に応じて助成が受けられます。

以下に、自己負担額と助成内容の詳細を項目別に解説します。

- 基本的な自己負担割合

- 所得区分による自己負担上限額

- 「重度かつ継続」に該当する場合の特例

- 入院時の食事療養費等の負担

- 自己負担額管理票の利用方法

これらの項目を順に見ていきましょう。

基本的な自己負担割合

自立支援医療では、医療費の自己負担割合が原則として 1割(10%) に設定されています。

通常の医療保険では、自己負担割合は3割が一般的です。

それに比べて、この制度は患者さんの負担を大幅に軽減します。

例えば、1万円の医療費が発生した場合、通常の医療保険では3,000円の自己負担ですが、自立支援医療を利用すれば1,000円となります。

これにより、経済的な理由で治療を断念するリスクを減らし、治療の継続が可能になります。

ただし、この負担割合には所得に応じた上限額が設けられています。

この仕組みにより、特に低所得世帯や非課税世帯では、負担額がさらに抑えられるようになっています。

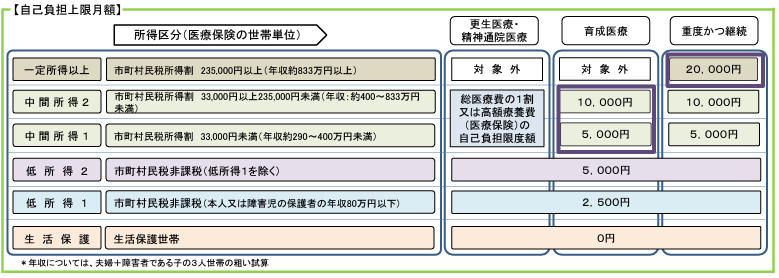

所得区分による自己負担上限額

自立支援医療では、所得区分に応じて月々の自己負担額に上限が設けられています。

この上限額は、患者さんやその家族が過度な経済的負担を抱えることを防ぐために設定されています。

所得区分ごとの月額負担上限は以下のようになっています。

出典:厚生労働省

これにより、所得の少ない世帯ほど負担が軽減される仕組みとなっています。

市町村民税の課税証明書などで確認できます。

詳しくはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください

「重度かつ継続」に該当する場合の特例

特定の障害や疾患を持つ方は、「重度かつ継続」として特例が適用され、自己負担上限額が軽減されます。

対象となる主な障害・疾患は以下のとおりです。

- 腎臓機能障害

- 小腸機能障害

- 免疫機能障害

- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)

- 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

これらに該当する場合、所得区分に応じて自己負担上限額が設定されます。

特定の重い障害や、長期間にわたって継続的な医療が必要な状態を指します。

詳細は医療機関や自治体に相談すると良いでしょう。

入院時の食事療養費等の負担

自立支援医療の対象となる医療費には、入院時の治療費は含まれますが、食事療養費や差額ベッド代などは対象外となることが一般的です。

例えば、入院中に提供される食事代は「1食460円(標準的な金額)」が自己負担となります。

ただし、所得状況や特定の条件に応じて減額措置を受けられる場合があります。

また、差額ベッド代(個室を利用する場合の追加料金)は、制度の対象外です。

これらの費用が自己負担になる点は、事前に医療機関で確認しておくことが重要です。

入院中の食事代も負担しなきゃいけないの?

大変そう…。

食事代は医療費とは別の扱いですが、所得の低い方を対象に減額や免除の制度が設けられています。

申請すれば負担を軽減できるケースもあるので、医療機関に相談してみてください。」

自己負担額管理票の利用方法

自立支援医療を利用する際には、自己負担額管理票を使用します。

この管理票は、月ごとの自己負担額を記録し、上限額を超えないようにするためのツールです。

医療機関で治療を受ける際に提示し、記録を更新してもらいます。

この管理票を利用することで、自己負担額の管理が簡単になり、上限額を超える負担が発生しないようにする仕組みです。

記録の更新が正確でない場合、負担額が適切に計算されないことがあるため、通院時には忘れずに管理票を持参しましょう。

医療機関や薬局の窓口で提示するだけで記録してもらえます。

月の上限額に達すると、それ以上の支払いが不要になる仕組みです。

必ず受診時に持参してください。

自立支援医療(更生医療)に関するよくある質問(FAQ)

自立支援医療(更生医療)を利用する際、多くの方が共通して抱く疑問があります。

ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

以下のポイントを順に解説していきます。

- 受給者証の有効期限と更新手続きに関する質問

- 医療機関を変更したい場合の手続き

- 引っ越しや転入・転出時の手続き

- 自立支援医療(更生医療)を利用する際の注意点

これらの疑問を解消し、安心して制度を利用できるようにしましょう。

受給者証の有効期限と更新手続きに関する質問

自立支援医療の受給者証には有効期限が設定されています。

一般的に、有効期限は1年間とされており、継続して医療を受ける場合は更新手続きが必要です。

更新手続きは、有効期限の約3か月前から開始できます。

必要な書類としては、更新申請書、医師の意見書、所得状況を確認する書類などが挙げられます。

詳細な手続きや必要書類は自治体によって異なるため、事前にお住まいの市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

一般的には、有効期限の約3か月前から更新手続きが可能です。

ただし、自治体によって異なる場合があるので、早めに確認しましょう。

医療機関を変更したい場合、どうすればよいですか?

自立支援医療の受給者証には、指定された医療機関や薬局の情報が記載されています。

これらの医療機関を変更したい場合は、変更手続きが必要です。

具体的には、変更申請書の提出や、新たに受診を希望する医療機関の情報提供などが求められます。

手続きの詳細や必要書類は自治体によって異なるため、事前にお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

はい、受給者証に記載された医療機関を変更する際は、所定の手続きが必要です。

詳しくは自治体の窓口で確認しましょう。

引っ越しや転入・転出時の手続きは必要ですか?

引っ越しなどで住所が変わる場合、転入先の自治体での手続きが必要となります。

具体的には、転出元の自治体での手続きと、転入先の自治体での新規申請が求められることがあります。

また、保険証の変更や所得状況の確認など、追加の書類提出が必要となる場合もあります。

手続きの詳細は自治体によって異なるため、事前に転出元および転入先の市区町村の窓口にお問い合わせください。

はい、住所が変わる際は、新しい自治体での手続きが必要です。

早めに新住所の自治体に相談しましょう。

自立支援医療(更生医療)を利用する際の注意点は何ですか?

自立支援医療を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

- 受給者証の有効期限:期限が切れる前に更新手続きを行いましょう。

- 医療機関の指定:受給者証に記載された医療機関でのみ助成が適用されます。

- 自己負担額:所得状況に応じて自己負担額が設定されています。

- 住所や保険証の変更:変更があった場合は速やかに届け出を行いましょう。

これらの点を遵守することで、スムーズに医療サービスを受けることができます。

自立支援医療(更生医療)の課題

自立支援医療(更生医療)は障害者の医療費負担を軽減する重要な制度ですが、運用にはさまざまな課題が存在します。

その課題は、制度の持続可能性や利用者への公平な支援の提供に影響を与えるため、適切な対応が求められています。

以下に主な課題を挙げ、それぞれ詳しく解説します。

- 財政負担の増大と持続可能性

- 「重度かつ継続」基準の適用範囲

- 医療機関の指定と利用制限

- 制度の一元化による影響

- 利用者負担と軽減措置の課題

これらを一つひとつ見ていきましょう。

財政負担の増大と持続可能性

自立支援医療制度は、障害を持つ方々が医療を受けやすくするために設けられた制度ですが、利用者の増加により財政的な負担が年々増大しています。

特に、精神通院医療や人工透析などの「重度かつ継続」に該当する医療の利用者数が大幅に増加しており、制度の維持が課題となっています。

例えば、人工透析療法は週に数回の治療が必要で、1人あたりの年間医療費は数百万円に上ることがあります。

このような高額医療費が公費で賄われるため、自治体の財政に大きな影響を与えています。

さらに、高齢化の進展により障害者人口が増加する中、これ以上の財政負担をどのように軽減しつつ、制度を持続可能にするかが大きな課題となっています。

「重度かつ継続」基準の適用範囲

自立支援医療の助成対象には、「重度かつ継続」という基準が適用されます。

これは、継続的な医療を必要とする特定の疾患や障害を対象とするものですが、その範囲や基準が曖昧であるとの指摘があります。

たとえば、腎臓機能障害で人工透析が必要な方は「重度かつ継続」に該当し、特例措置で負担額が軽減されます。

しかし、同じように継続的な医療を必要とする他の疾患が対象外とされる場合もあり、これが利用者間の不公平感を生む要因となっています。

また、基準が一律ではないため、医療機関や自治体によって対応が異なるケースもあり、利用者が困惑することがあります。

この点を明確にし、公平性を確保することが求められています。

私は慢性疾患があるけど、重度かつ継続の対象にならないみたい。

基準がよく分からない…

基準の曖昧さが問題視されています。

該当するかどうかは医師の意見書が重要な判断材料となるため、まずは医師に相談してみることをお勧めします。

医療機関の指定と利用制限

自立支援医療を利用する場合、受診する医療機関は「指定自立支援医療機関」である必要があります。

しかし、この指定医療機関が限られているため、利用者が希望する医療を受けられないケースが発生しています。

例えば、地方に住む方は、近隣に指定医療機関がない場合、遠方の病院に通院しなければならないことがあります。

これにより、移動費用や時間的な負担が増加するという問題が生じています。

また、指定医療機関での医療内容が限られている場合、利用者は必要な医療を求めて複数の病院を受診する必要があるため、手間がかかるという指摘もあります。

自治体によっては、交通費の助成や特例的な医療機関利用を認める場合があります。

まずはお住まいの自治体に相談してみましょう。

制度の一元化による影響

自立支援医療は、かつて別々に運用されていた「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3つの制度を統合したものです。

一元化によって手続きの簡略化が図られましたが、その反面、各制度の特性が十分に反映されていないという課題が生じています。

例えば、育成医療は子どもの成長や発達に特化した支援を提供する制度でしたが、一元化によって「重度かつ継続」の基準が厳しく適用されるようになり、一部の利用者にとって負担が増えたとの声があります。

確かに一元化に伴い、一部の利用者には負担が増えたケースもあります。

ただし、現在は改善に向けた議論が進められています。

利用者負担と軽減措置の課題

自立支援医療では、利用者に一定の自己負担が求められます。

所得に応じて自己負担額の上限が設定されていますが、低所得層にとっては依然として大きな負担となる場合があります。

また、生活保護を受けていないギリギリの収入層(いわゆる「ミドルプア」)にとっては、制度の軽減措置が不十分であるとの指摘もあります。

この課題に対しては、自己負担の軽減や支援対象の拡大が求められています。

例えば、所得基準の見直しや、より細やかな所得区分の設定が必要とされています。

その点については課題とされています。

現在、自治体や国が支援の公平性を高めるための見直しを進めています。

まとめ

自立支援医療(更生医療)は、障害を持つ方々が適切な医療を受けられるように支援するための重要な公的制度です。

この制度の目的は、身体障害者手帳を所持する方々が、その障害を軽減または除去し、自立した生活を営むために必要な医療を経済的な負担を少なくして受けられるようにすることにあります。

更生医療の対象者は主に18歳以上の身体障害者であり、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など、さまざまな障害に対応しています。

これにより、人工透析や人工内耳の埋め込み手術、関節置換術、網膜剥離手術など、多岐にわたる治療が可能です。

特に、視覚や聴覚、運動機能の改善に効果的な医療が支給されることにより、日常生活の質が大きく向上します。

この制度を利用するには、所得に応じた自己負担がありますが、自己負担額の上限が設定されているため、過度な経済的負担がかからないようになっています。

具体的には、医療費の1割が自己負担となりますが、市町村民税の課税状況に基づき、負担の上限額が月額2,500円から最大20,000円と段階的に設定されています。

また、特定の障害や疾患に対しては「重度かつ継続」として特例措置が取られ、さらに負担が軽減される場合もあります。

これにより、障害を持つ方々が必要な医療を経済的な心配なく受けられる仕組みが確立されています。

更生医療の申請手続きは、市町村の障害福祉担当窓口で行われ、医師の診断書や健康保険証の写し、所得証明書などの書類を提出します。

申請後は審査が行われ、受給者証が交付されることで、指定された医療機関での支援が受けられます。

手続きには一定の時間がかかるため、早めに準備を進めることが推奨されます。

特に、更新手続きについては有効期限が設定されているため、期限が切れる前に必要な書類を再提出することが求められます。

総じて、自立支援医療(更生医療)は、障害者の生活の質を向上させるために不可欠な制度です。

経済的な負担を軽減し、必要な医療を受けやすくすることで、障害を持つ方々の自立と社会参加を支援しています。

しかし、制度の持続可能性や支援の公平性を確保するためには、今後も改善と見直しが必要です。

利用者としては、制度を理解し、適切に活用することで、より良い生活を実現することができます。

専門機関や自治体との連携を深めながら、自立支援医療を最大限に活用していきましょう。

参考リンクとリソース